●霞朵

文学的意义到底是什么?有何深意?文学日渐式微,AI又强势来袭,不禁又重新思考起了这些老调问题。

细细思忖之后,觉得若抛开功利目的,纯粹的文学应该是来自时光深处的一缕清风,经过树,树的枝丫一舞动,树就觉得了自己的独特存在和绰约风姿,不由自主地挺直了身板;经过人群,人身上的衣袂翻飞,冠带轻扬,敏感的人感觉到风的到来,而眉目舒展,而嘴角漾起自信涟漪,脸颊的一朵朵优雅微笑谁见了谁舒服。

文学性格安静,多数时候沉默寡言,似乎在日常生活里可有可无,但文学就像是故乡村口的一棵老树,一直在悄悄等你。任何时候来到它身边,它都能给你遮风挡雨,像长辈一样慈爱地拂去你的风霜和疲惫,给你最真切的抚慰,并明确告诉你“你是谁”,让你滋生自信和前行的力量。

文学用文字描摹世界。山川、河流、荒漠、森林,宁静的乡村,喧腾的城市,波诡江湖,琐屑日子,都可以在文字里活灵活现。文字可以将远在天边的景致,叙述到你的眼前;文字也能将别人的喜怒哀乐,搬到你心里起起伏伏。读着蘸满人间爱恨情仇的文字,你的眼睛里流着别人的泪,胸臆间荡漾着自己的情感,几许柔嫩的清喜,悄悄爬上了你的心尖尖。

其他艺术完成不了的,文字能,比如大自然或者一些特别的情境走进你的生活,走进你的心域,只有文字才能说得明白、描述得生动,像“稻花香落在童年里”这样的人生多维景致,绘画不了,摄影不了,而文字能记叙得准准确确、清清楚楚,且给人以无穷的想象。

所以,文学的意义在于能够唤醒人们对生命意义的思考,思索生存以外的价值链接。人与其他动物是有本质区别的,简媜说“逝水滔滔,人如蜉蝣,情似草芥,得或失、情醉或心碎、记取或遗忘,自无穷光阴视之,不值一哂,然人之寄世,岂能甘心如蜉蝣朝生暮死,故情醉常存,心碎不忘……”人类之所以成为人类,因为自诞生之日起就不甘寂寞,感觉一生如浮云,就常探究人来自哪里,最终又去往何处。在古代,人们思维混沌,理不清种种迷惑,于是诞生了很多神话,将想不明白说不清楚的事情都定位为神的旨意。这是最初的文学,种种不甘跃然纸上,亦成为济世良药,不断治愈人们思想和情感的阵痛,又引着人们将目光看向远方。一碗烟火维持着人的基本生存,而文学往往启迪了人更高层次的生活。

在尘寰细碎的时光里,文学柔嫩的欢喜从来不是乏味的形容词。有人佩服我总可以在平凡里发现美,可以将平淡的生活过得富有诗意,事实上这是我被文学长期润养而获得的心明眼亮。四时往复,从流飘荡,我坐在文学的一叶小舟上,任意东西,与这个世界相处疏离又融合。我与世俗有些格格不入,从不在有用上纠缠,却在无用处下功夫。对物质清心寡欲,但路过一朵落花,我会停下脚步,揣摩花的心思,为她写诗;在草坪上看见一丛杂草,认出是童年的晴雨草,故友重逢般地与之打招呼,晴雨草回应我的瞬间,会感觉我的鞋沾上了青草香,我的心湖住上了明月光,而无限欢喜。“一般清意味,料得少人知”,多少背离了一些世俗观念,而一草一木总关情,聆花观草间,繁杂的心绪往往清宁不少。

最是时光不留人。我们可以战胜世间的诸多艰难,唯一不能战胜的是时光的流逝、美好的流逝。但文字能够将时光和美好留住,比如我用文学将消失了的故乡重新活转过来,并永久留住。回不去的故乡,已经是摆在很多人面前不辩的事实。旧故里草木深,山河依旧,物是人非,太多的哀伤与无奈。我的故园更是已经坍塌,被夷为平地,在朋友的敦促下,我撰写了一篇六千多字的文《远去的故乡》,撷取了几个印象深刻的画面,写了下来,立体展示故乡原风貌原风景,家乡的秀美和民风的淳朴在文字里得以永恒。或许那些人那些事经过了我心灵的过滤,去粗了美化了,有“哄骗”人的嫌疑,但我旧照式的现场写真,相信乡愁难遣之时,会有人愿意“姑且翻之”,并愿意将我这《远去的故乡》视作解愁的“佳酿”。

音乐用音律五线谱、美术用色彩线条、文学用文字,艺术地还原生活,定格时空,捕捉美好,用优秀的作品愉悦人的听觉、视觉和感觉,创造了灿烂辉煌的精神文明,照亮着因丑陋人性而来的世界阴霾黑暗部分。文学就像魔术师,用白描、烘托、映衬等手法,让一个个人物从现实生活脱颖而出,如花木兰、保尔·柯察金、基督山伯爵等人物,直抵你的灵魂,成为照亮你一生的理想之光或者是鞭策你一生的榜样;通过比喻、借代、夸张等修辞,让世间万物呈现情韵之美,雪是“淡雪”,梅是“寒梅”,荷是“清荷”,柳被赋予了“婀娜”“依依”的情态,小楼东风,绿肥红瘦,金戈铁马,无一不是文字里幻化出来的情境物象,柔软地触碰着我们心灵的敏感神经,让我们感动、愉悦、欢喜。我们仿佛被戴上了桂冠,看见了充满欢声笑语、生机盎然的世界,被现实敲打的痛楚减轻了许多,这是文学疗愈心灵、穿透精神的一种力量。

朝暮相守,寒暑相依,我与文学一起织就了一个叫热爱的故事。心不变,梦就在。文学可以将喧嚣和纷扰挡在槛外,安然漫步在文学的殿堂,触摸有青铜纹样质感的句读,在文字间吐纳清风,文学的柔嫩欢喜慢慢升起,对生活对生命的敬畏暗暗蔓生,心境终将会淬炼得澄澈如初。

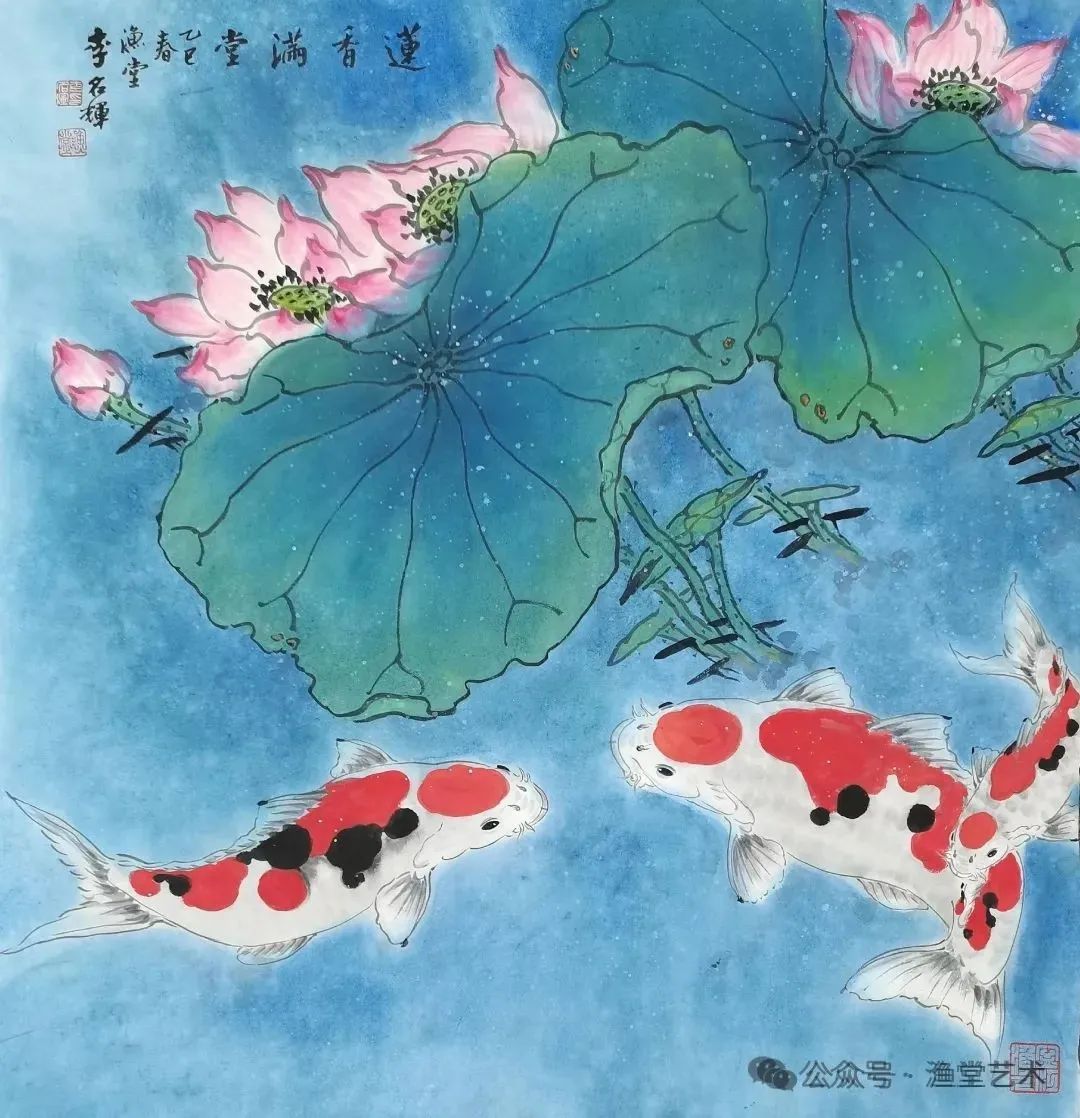

李名辉/绘

●钟思婷

新圩荷花节的荷塘边,小女儿正举着刚摘的莲蓬咯咯笑。水珠顺着碧绿的荷叶滚落,在阳光下折射出细碎的光,恍惚间竟与二十多年前那个傍晚的光影重叠。我指尖抚过竹篮里饱满的莲子,泥土的腥气混着荷香漫上来,忽然就懂了为何想将这些带着乡野气息的物件打包,寄往佛山的堂姐家。

那年我刚上初中,第一次坐六个小时的大巴进广州。黄泥加水泥交夹的路在窗外扯成模糊的线,晕车的眩晕感还没褪去,就被堂姐递来的冰镇橘子水浇得清醒。暮色里的广州像座发光的蜂巢,霓虹灯把街边小店的招牌染得透亮。堂姐让我点菜时,菜谱上的字个个认识,连在一起却像外星文。我摇摇头,堂姐只能代劳了。整个世界仿佛都是陌生的,直到服务员端来那笼荷叶包裹的饭,我才找回了些微熟悉感——荷叶虽被蒸成暗黄色,脉络却依旧倔强地舒展着,像极了课本插画里的模样。

“开吃吧。”堂姐的声音刚落,我就迫不及待扯开棉线。荷叶的清香混着排骨的醇厚猛地钻进鼻腔,褐色的米饭裹着油光,排骨的肌理间还嵌着细碎的荷叶纤维。那是我第一次见到真正的荷叶,更别说用它来煮饭了。我们村的田地势较高,连积水的洼地都找不出半块,荷花只在课本里见过。那碗饭我吃得很急,米粒粘在嘴角也顾不上擦,直到最后一片荷叶上的油星都被舔干净,才发现堂姐一直笑着看我。

后来才知道,那间街边小店的荷叶是从城郊荷塘收来的,清晨现摘的荷叶裹着热饭,能锁住最鲜嫩的水汽。可对那时的我来说,那清香里藏着的是另一个世界的密码——原来荷叶不仅能观赏,还能这样温柔地包裹住烟火气。

岁月像荷叶包裹的饭香,在时光里慢慢沉淀。我和堂姐各自成家,她从广州迁去佛山,我守在老家的小城,见面的次数屈指可数。但每年春节她带着孩子回来,我总会往她行李箱里塞满腌菜、土鸡蛋、泡圆……“这些在网上都能买到,”她笑着推让,却还是会仔细放好,“但就少了点家乡的气息。”

前年她忽然发来微信,说在朋友圈做起了兴宁特产代购。“你要多帮忙下你姐的生意,有什么好货记得推荐。”她发来的链接里,有我熟悉的客家娘酒,还有晒干的莲子。堂姐说她在深夜给客户打包,看着那些带着泥土气息的包裹发往各地,就像把家乡的阳光也寄了出去。有次视频,她指着身后堆成小山的快递盒笑:“听说现在家乡种了莲藕,你当年吃的荷叶饭,现在老家能做出更地道的了。”

此刻站在新圩的荷塘边,看游人举着相机追逐盛放的荷花,忽然明白有些味道从来不会消散。就像荷塘深处的莲藕,无论水面上的花叶开得多么热闹,深埋的根茎始终在泥土里悄悄蔓延。这两年堂姐的代购店里,始终有莲子的份额,那是她对家乡的牵挂;而我寄给她的包裹里,新鲜莲子旁特意放了几张刚摘的荷叶——或许她能用家乡的荷叶,蒸出更地道的乡愁。

风掠过荷塘,送来阵阵清香。这味道与记忆里广州街边小店的气息慢慢重合,像一条无形的线,一头拴着当年那个怯生生的少女,一头系着如今在荷塘边微笑的自己,中间缠绕着二十多年的光阴,和从未褪色的亲情。

●钟秋

村尾小河边,有一株不知经历了多少岁月的高大苦楝树。它虬结盘曲的枝干如同饱经忧患的手臂,沉默地伸向天空,承接着风霜雨露,也托举着流转的光阴。暮春时候,总有那淡紫色的细碎花朵密密匝匝地缀满枝头,一丝清苦微香的气息随着落花顺流而去,给下游的人们增添了许多遐思。树下,却有一道残墙突兀地横亘着,相传那曾是几百年前某户人家的祖屋,如今却仅存这道不甘沉沦的筋骨。灰黑的砖石早已被风雨剥蚀得坑坑洼洼,里面塞满了陈年尘土与潮湿的苔藓。不知名的藤蔓在断口处攀爬缠绕,年复一年,枯了又荣。在深绿与枯黄交织中,却是村民日夜议论的岁月遗迹。屋里头有过的悲欢叹息,殿宇外喧哗过的人声鼎沸,早已沉寂在时光无声的巨磨中。剩余的这截残躯,在苦楝树带着苦味的浓荫庇护下,固执地守护着日月星辰的轮换。每次经过这里,无论晨昏,那沉甸甸的苍凉便如潮水般无声无息地漫涌过来,裹挟着河水微腥的水汽,还有泥土深处腐殖的气息,以及那些陈年旧事被反复咀嚼后残留的沉郁余韵,让人步履不由得放慢放沉,心头也仿佛压上了一块浸透时光的沉砖。

就在那砖石与泥土交界的阴影中,我竟突然发现一茎绿色正在挤出。那纤细的茎枝顶端,一蓬毛茸茸的穗子勾勒出美丽的弧度,就好像在村里晃来荡去的土狗的尾巴。那穗子,是断墙搭建的大舞台,许多的蚂蚁以草茎为途,轮番上演着它们自认为波澜壮阔的剧情。风来之时,穗子就在空中晃荡,仿若那挂在树梢的弯月。而那晃法却是极妙,风来则弯,风去则直,弯得下腰,直得起茎,来时无痕,去时无迹,我却分明看见了一行灵动飘逸的字迹一闪而过,似乎是“不慌不忙,自有主张”。这是一株沾了仙露的草吗?它的轻盈似乎与断墙的沉重背景格格不入,但它终究是以断墙为依托,天生就知道风会来,露珠会落,苦楝树也有轮回,却从不追问为什么,只是认真地长,认真地晃。也许有一天,一晃就晃到了蓝天白云之上。

突然间,一道迅疾的灰影掠过苦楝树低垂的枝丫,翅翼带动的气流骤然刺破了断墙的凝滞。一只褐羽的鸟雀,收拢翅膀,稳稳落在断墙处的一块残砖上。它小小的头颅随着草穗的晃动节奏也开始频频转动,目光如针,锁定的正是那一弯美妙的弧度。那是一种来自广阔天地间充满野性的目光,没有善恶之分,只有本能笃念。某一瞬间,鸟雀动了,如一道精准的闪电,带着自然之力,劈向那毛茸茸的草穗。仅仅是一晃眼,那蓬青绿的穗子已赫然悬起,在鸟雀的喙尖簌簌抖动!

鸟雀没有丝毫停留,爪子顺势在残砖上一蹬,再次振翅而起。它轻盈地掠过苦楝树的枝叶,只留下翅膀拍打空气的余韵在耳畔低回。我的目光紧紧地追随着那一点晃动的青绿,此刻,它正悬于空中,被携带着,升腾,远去,迅速没入那片淡蓝而不可知的天空深处。我知道,再怎么追随那道影子都是徒劳,它已冲破固有的束缚,从此有了新的轨迹,墙还是那道墙,而草却不再是那株草。

那草茎,失去了唯一的摇曳之物,即刻便没了灵动,变得纤弱无力,依旧无法挣脱与砖石的纠缠,只能徒然地挺立着那截空荡的茎枝,固执地朝向穗子远去的方向,那是一片它永世无法真正抵达的辽阔蔚蓝。我不去猜想那穗子的终局,或许会从鸟喙滑落坠入泥泞的田埂,或许成了远方山梁上某个新巢里铺垫的一缕柔软。雨水会冲刷它,泥土会覆盖它,时间会分解它。它的形骸终将悄然散尽,如同那祖屋里曾鲜活过的面容与悲欢。它化为了不可见的微尘,汇入茫茫云海。它天生没有翅膀,一生处变不惊,从未企及蓝天白云,却在偶然间借着鸟雀的袭击,飞越了那堵禁锢它一生的壁垒。在自身的分解之中,抵达了一种完整时所无法想象的辽阔。这辽阔的气息,丝丝缕缕,仿佛正被村野的风带回,拂过断墙的豁口,也轻轻抚过我的面颊。

风知道,断墙知道,天空知道,曾经有一株孤独的狗尾草在这里生根发芽。它以断墙为基,清风为引,天空为念,最后以无人知晓的寂灭,越过了那堵名为时间与宿命的墙。

●刘青青

韩愈《师说》中说“师者,所以传道授业解惑也”。良师,宛如一束光,照亮学生人生的路。周围的同事和朋友常说好老师难逢难遇,说自己的孩子运气不好遇不到好老师。在我们作家协会队伍里,有不少老师,据我观察,倒几乎都是对教育事业比较有热情的清流之辈,每回文学活动或者会议后,听她们讨论学校、学生的事,看他们为自己的学生操碎了心:怎么能让教学方式更容易被学生接受、怎么能不让学生变成小黄毛小太妹。

小女宝妮很幸运,从幼儿园开始,一路遇到了不少良师。在我们兴宁,从小学一年级到初三,每一个年级都会重新分班,老师和同学都不是同批人。这种机制下,总是能遇到好老师,属实是运气爆棚了。

特别是宝妮初二的班主任袁新玲老师,在对待她的学习上,甚至都超越了我这个母亲。初中的孩子正值青春期,家长对着自己家一个熊孩子尚且容易被气出结节,她每天面对一群熊孩子,要做好数学教学、要处理班上所有事务、要兼顾家庭,常常在深夜十一二点,还会发信息给我,汇报孩子在学校的表现,学习上遇到的问题,探讨需要家长协助的事务等等,非常详细和耐心,声音温柔不急不躁。我有时想,她是如何能保持这种和风细雨般的温柔的呢?

上了初三,不在新玲老师班上,但宝妮有不懂的题目还是喜欢去请教她。她牺牲自己午休的时间在办公室辅导,放假时也会在微信耐心指点。宝妮即将升高中,她便及时指导如何规划未来学习的道路,如何确定将来的方向。而这一切,都是无偿且自愿的。甚至在得知宝妮考上理想的高中后,反而发来一个红包。虽然我更不好意思收,但真切地从她的言谈举止中,感受到她对学生的宠爱。感谢的话很轻,有种只会耍嘴皮子的羞愧感,每次看到宝妮因她的指导而进步,心中那份感激便愈发强烈。

既温柔又温暖,她的人格魅力,也深深地影响了宝妮,她对我说:“妈妈,以后我要是做老师,希望也能成为像新玲老师一样的好老师。”我把这话转述给老师,并问她是如何能在日复一日、年复一年的教育工作中一直保持这种教学热情和奉献精神的。

老师笑着说:“因为曾经我也遇到了为我无私撑伞的老师,我的老师是我的榜样,所以,我也希望能为我的学生撑伞。”

编辑:张晓珊

审核:蔡颜颜

请输入验证码