阿木

●陈奇峰

红衣小孩往水里掷石子时,我正用登山杖拨开库尾新生的芦苇丛。那些黄色的花穗拂过二十几年前的记忆,惊起了几只白鹭扑棱着翅膀飞向远方。“别在水边玩!”老人的声音压过树梢蝉鸣,抬头时,他正匆匆赶来。

“阿木,这娃是你孙子?”老人眯眼辨认片刻,惊喜道:“阿峰!得有二十多年没见!”他忙招呼孩子过来,小孩咬着野莓含混喊了声叔。我望着孩子眉宇间的熟悉轮廓笑道:“该不是叫小森?”阿木怔了怔,我抢着说:“木生林,林生森嘛。”老人笑出满脸沟壑,也顺着开玩笑说:“这都被你猜到了。”

阿木原来是水库管理员,因为名字中有个“木”字,为人又腼腆寡言,周围的人便都叫他阿木或阿木古。

我认识阿木很早,早些年,我经常徒步去水库尾登山,路上遇到这个穿靛蓝工装的水库管理员都会相互点头笑笑,但并无交谈。我们的第一次对话,还是在夏日的某个闷热午后,一场骤然而来的暴雨,让我们先后躲进鹰嘴岩下。雨势越来越大,雨箭划过灰暗的天空,打在库尾的淤滩上,溅起的黄色泥浆倒像是转瞬即逝的金盏花。不一会,山谷闷雷滚动,浊流裹挟黄色泥沙咆哮着奔涌而下,将库尾的湾区染成一片土黄,我望着泾渭分明的交界线轻叹:“岭南黄河,也算奇观。”“上面有个违规开采的矿山,这些年的河水就黄了。”阿木神色凝重,望着“黄河”摇了摇头。打开了话题,我们便有一搭没一搭地聊了起来。

阿木喜欢钓鱼,闲暇时便拿着用青竹做的鱼竿,静静地坐在岸边松树下垂钓。他默默地注视着水面的神态,就像是将军在审视自己的领地。若果遇到了,我也就在背后小站一会观看并略作休息。有次他远远地望见我,便向我招手,开心地说:“阿峰,我送你一条脆骨甜鱼!”

这种甜鱼是我们这边的“特产”。客家人所说的甜鱼其实就是鲮鱼,但奇就奇在,这水库所出的甜鱼,鱼骨酥脆如猪耳软骨,口感很好,嚼后可以吞食,深得小孩子的喜爱。正因如此,四邻八乡的人赴圩时,如果去买鱼的话,通常会先问上一句:“老板,有没有脆骨甜鱼?”

后来我外出工作,听说随着国家对环保的重视和上游矿山的关闭,脆骨甜鱼竟绝了迹。这时乡人方才明白过来,纷纷猜测鱼骨酥脆可能是水体污染导致的病态特征。库区水质逐渐回升后,反成了“特产”消亡的吊诡注解,真让人哭笑不得。

霞光穿透云层,一叶竹筏犁开水面,撑篙汉子晒得像块老茶砖,阿木指了指:“我儿子,承包了库区搞生态种养。”“矿山关闭的第三年,脆骨甜鱼就绝了。”阿木往我杯里续茶时,腕骨凸起的形状与当年握钓竿时别无二致,“现在养了些胭脂鱼,没硬刺,卖得俏。”

山风掠过水面,夕照投在粼粼波光上,涟漪荡开二十多年光阴。山上新栽的果树结满了红彤彤的果实,芦苇丛中隐约露出几尾胭脂鱼的朱红背鳍,宛如青山绿水间跳动的血脉。

母亲的口袋

●黄映琼

暖阳淌过檐角,将碎金般的阳光洒落在青石门槛上。年过八旬的母亲捧着新摘的甜菜心穿过庭院,布鞋底沾着的晨露在砖地上洇出蜿蜒水痕。“看看我种的豌豆”,她忽然停住脚步,从靛蓝围裙口袋里掏出一把翡翠珠似的豆粒,布满皱纹的手掌托着这份晶莹。我望着那些在阳光下微微发亮的豆子,突然发现母亲的口袋仿佛是时光锦囊——从红头绳扎着麻花辫的芳华,到如今白发如雪的年岁,始终盛满温热的馈赠。

这个魔术般的口袋,默默伴随了母亲三十载的接生生涯。遥想她当年挎着枣红色接生箱匆匆出门时,围裙两侧总鼓着微妙的弧度。大姐说最期待母亲归来时口袋窸窣的响动——两个染得通红的水煮鸡蛋,裹着灶膛余温静静地躺在粗布口袋里。最难忘的是1983年腊月,母亲守着难产孕妇三天三夜,疲惫不堪地归来,那衣袋里的鸡蛋早已凉透。我轻轻地将鸡蛋贴近脸颊,依然能感受到新生命第一声啼哭时的温暖!

退休后的母亲口袋换了乾坤。口袋中有时装着水果硬糖,裹着彩色玻璃纸,在晨光里流转虹彩;有时装着香脆芝麻酥,随着步伐唰唰作响。在村口的老龙眼树下,她像传说中布施甘霖的仙子,给眼巴巴的孩童分发甜蜜。偶尔遇见独居的六婆,那两个银丝缠绕的脑袋便凑在青石板上窃窃私语,芝麻酥的碎屑混着家长里短,在日影西斜里渐渐堆积成小山。

年关将近时,母亲的口袋化作流动的祝福驿站。烫金福字红包里,十元新钞折成精巧的方胜。而返程时,那些深邃的衣袋又纳尽人间烟火——王婶的醋浸萝卜在陶罐里泛着琥珀光,李叔晒的薯干蜷成褐色月牙,孩童们叠的千纸鹤翅膀上还沾着糖霜。这些零散的温暖被母亲用皱纹织就的网细细收拢,在堂屋八仙桌的玻璃罐里渐次沉淀。

命运的转折来得猝不及防。记得有个夏日,在家附近溜达的父亲轰然倒地的瞬间,母亲颤抖着翻遍所有口袋寻找救心丹的模样,成为我记忆里永不褪色的刻痕。自那以后,她晨起总要摸摸胸前暗口袋,让硝酸甘油玻璃瓶的棱角硌进掌心。前年白露那日,当父亲再次捂住胸口时,老母亲迅速旋开药瓶的动作,比当年托起新生儿时还要庄重。

今年春末夏初在整理书房时,翻开一本老相册,一张泛黄的父母生活照映入眼帘,父亲穿着浆洗得笔挺的中山装,镜片后的目光仍带着课堂上的严谨;母亲白大褂口袋微微鼓起,那里总装着接生用的消毒纱布和听筒。作为村里小学的“优秀教师”和接生过上千婴孩的“生命摆渡人”,他们把青春献给了三尺讲台与乡间阡陌。记得童年暴雨夜,窗外闪电雷鸣,我害怕得缩在床里面,用被单把自己裹成粽子般,而父亲却披着蓑衣,戴上手电筒去留守学生家。腊月二十九的团圆饭上,母亲也会被急促的敲门声唤走。外套的口袋里,除了产钳和红糖,还悄悄藏着父亲当年写的情诗。去年父母亲金婚纪念日,我们五姐妹相聚在老家为父母庆祝。酒宴之时母亲从枣红色香云纱对襟衫的大口袋,掏出两张墨迹洇着时光涟漪的信笺纸:“兰香同志,今天接生归途,宁江畔野花如星,恰似你鬓边沾着的晨露……”母亲饱含深情地诵读着。父亲布满老年斑的手指,正轻轻抚平信笺纸卷起的边角,斜阳穿过天井的雨棚,在他们相叠的掌纹里淌成金色的宁江水。

如今母亲的口袋成了移动的记忆宫殿。帆布袋裹着孙辈的乳牙,泛黄的通讯录页角卷着老姐妹们的号码,药盒里的锡箔板精确分割着父亲的药片。偶尔帮她整理衣衫,总能邂逅时光的琥珀——半块用油纸包着的桂花糕,风干的栀子花瓣,甚至有去年重阳没来得及送出的红包。暮色中的母亲正在篱笆边分送新摘的青菜,鼓囊囊的衣袋随动作轻晃,仿佛承托着人世所有的欢乐。

那些不断更替口袋中的物件,恰似串起岁月的菩提念珠,在流转的光阴里碰奏出爱的清响。原来最绵长的情话,不在墨香氤氲的信笺,而在母亲永远丰盈的口袋里,在那些琐碎却永恒的馈赠中,永远生长着不会凋零的春天。

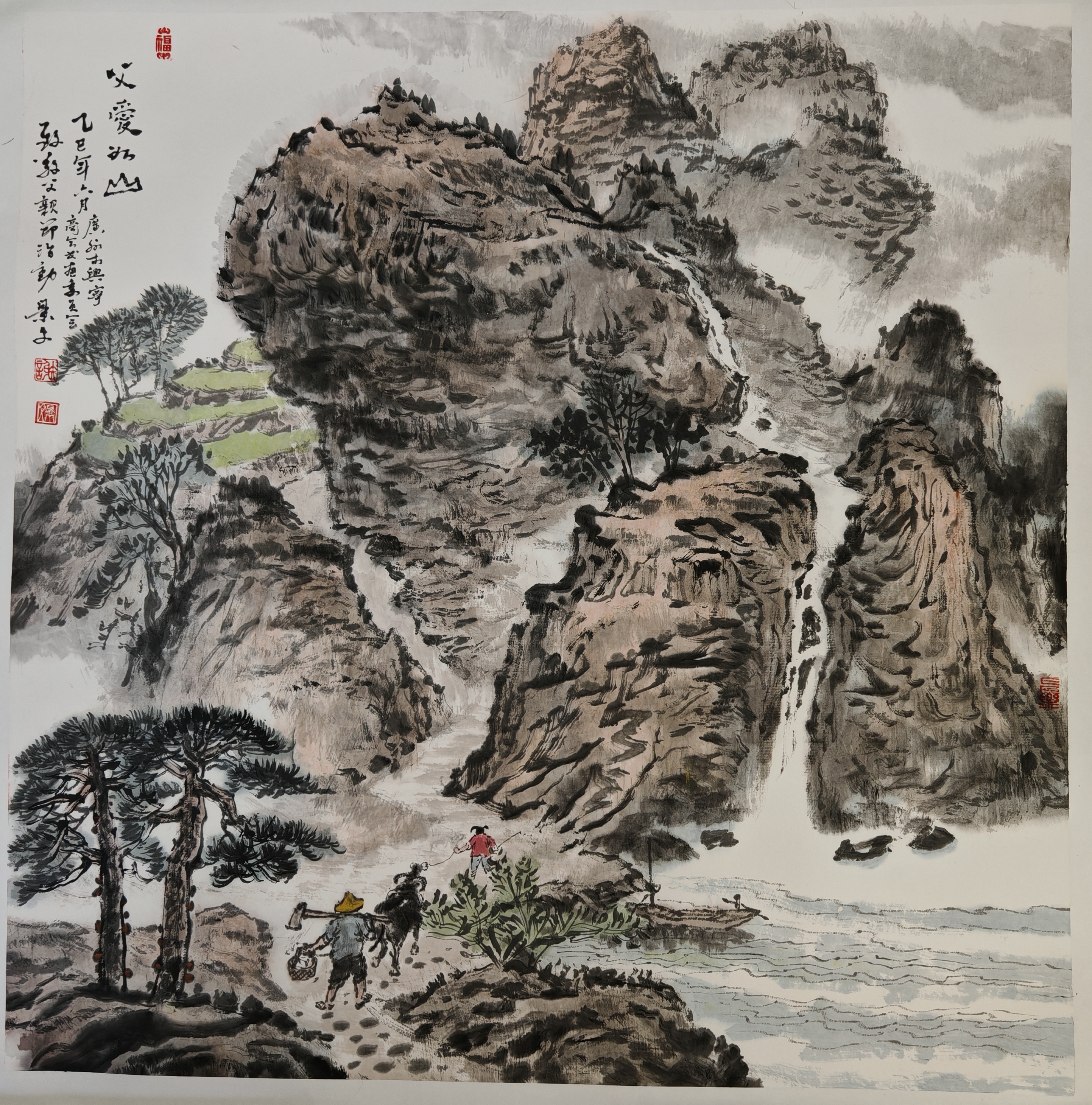

父爱如山

谢景文 绘

缘来有你

●张斌

生命中熙熙攘攘的人群,有些人走着走着,就散了,有些人走着走着,又走到了一起,我和我的发小——云朵就是后者。

青春的故事在脑海里,随着时过境迁,终于被柴米油盐搁置在了一旁。缘散人散,整整十年里,我们都没能遇见,即使在一个小小的县城里;缘聚人聚,十年后的一天,却让我与云朵再次相遇了。已为人父、为人母的我们,除彼此问候外,还是留下了联系方式。

喜欢写日记的我,总会记录下生活的点点滴滴。青春的故事,自然也如梦如醉般飘落在厚厚的日记本里。还好,我把青春的故事整理了一下,就发给云朵。未曾想到,自此我与文学结缘,与文化馆结缘。

文章发给云朵后的不久,她便把一本杂志递给我,笑容灿烂地说,你的文章发表了!我却愣在那里,依旧茫然中,老半天才弄清楚:原来她把我的文章拿去文化馆主办的杂志《宁江文艺》发表了,让我的文章成为铅字。正是有了这处女作的引路,喜欢文学的我,如鱼得水,陆续发表一些作品,也加入了兴宁市作家协会、梅州市作家协会,在文学的天地里自由翱翔,以文会友,极大地丰富了业余生活。

记得有一天,云朵问我,喜欢相声吗?她话音刚落,我立马吹嘘自己曾在单位表演过相声,还是自编自演的呢!那最好了,你把稿子拿给我,我在文化馆负责戏曲这块业务呢!云朵说道。随着这无意间的交谈,我便开始了戏曲创作。但是以前我都是写散文为主,侧重于直接抒情,而戏曲创作更讲究矛盾的冲突,故事的反转,情感的强化等等,写作手法差异很大。于是在戏曲创作路上,无数次失败打击着我,几次提出收笔,都是云朵把笔又递回给我……曾记得,我写了《谁是赢家》的小品,讲述夫妻间因为家庭琐事吵架然后冷战的故事。花了不少心血,原本对自己的作品颇为满意,兴高采烈地参加文化馆的作品研讨会。这是文化馆为了提高作品质量,专门组织专家们点评作品的会议。可是当专家们对我的作品一一提出修改意见时,由于修改篇幅较大,我的额头不断冒出冷汗,身体像泄了气的皮球,瘫在座椅上。终于等到研讨会结束,立马逃离而去。未曾想到,云朵追了上来,用她一贯的“甜言蜜语”道:改就改呗,并不难啊,还用她清晰的思路帮我理了理。瞬间,温暖了我的心,什么怨气,什么挫折,立马烟消云散。脑筋一转弯,想法就完全不同,冷静想想,文化馆这种组织专家逐一点评作品的方式,效果非常好,不仅可以快速提高整个团队的写作水平,而且作品质量也更有保证。

缘分不仅改变了我的生活,还改变了我的孩子的人生轨迹。那年孩子读小学,因为学校组织朗诵比赛,我好不容易劝动文静的孩子去参赛。俗话说,台上三分钟,台下十年功,朗诵是需要技巧的,包括气息的控制、发声的优化、咬字的规范等。幸好我脑洞大开,想到请云朵来指点。她也非常爽快,义不容辞地答应了。于是我们多次到文化馆排练,她提出了画面再造,结合文中的内容,适时地添加动作,将抽象概念转化成生动的感官体验,从而形成整个舞台的意象可视化,最大限度地感染观众。有了专业的指点,孩子提高很快,一路过关斩将。当得知孩子将代表梅州参加省里比赛后,我们都非常开心。又特意去兴宁市山歌剧团进行彩排,还有幸得到团长的细心指点,那初登大舞台的实战演练也让孩子受益匪浅。经过文化馆众人的全力帮助,以及肢体语言、空间维度、黄金三角等技巧的系统训练,孩子的朗诵水平得到空前提高,最终获得了二等奖。这一经历,也让他终身获益,直到大学毕业一直都是才艺展示的佼佼者,也让一个本不太自信的男孩子变得阳光。

蓝天下,白云朵朵,有幸在这缘分的天空下,多么舒心,多么和谐。

荔红山岚深

●马怡林

水果店里新到了荔枝,红彤彤地堆在竹筐里,像簇拥着的一捧捧小火焰。买回一小篮置于案头,剥开一颗,雪白果肉便露了出来,甜汁沾在指尖,黏黏的。舌尖触到果肉,一股沁着井水似的凉意轻轻渗入,甜香随即在口齿间漫开。这甜味却勾起我莫名的恍惚,温柔又固执地引我溯流而上。

我童年时在岭南乡下长大,村外连绵的山坡上,种满了荔枝树。那是我们家族几辈人的心血,也是村人赖以活命的根本。每逢初夏,树梢便开始泛红,初时如羞怯少女脸颊,渐渐红得热烈起来,密密匝匝的荔枝果沉甸甸地压弯了树枝,风一过,便发出沙沙的轻响,像有无数的细碎笑语在枝叶间游荡。

荔枝成熟时节,大伯总在鸡叫三遍就起来。他先净过手,郑重地对着祖屋的方向拜了三拜,然后才携上竹筐,踏着熹微的晨光上山去。我们小孩子总是尾随其后,一路嗅着青草与泥土混合的潮润气息。大伯仰头端详着树冠,眼角的皱纹如刻刀细雕而成,深浅纵横,但眼光却是锐利的。他腰间挂着一把磨得锃亮的银剪子,脚穿麻布鞋,稳稳地踩在树杈间,仿佛不是攀爬,倒像是漂浮在浓密的绿云之上。他细心地剪下那些饱满的果实,每每不忘在树顶留下几枝红透的荔枝,又解下红布条系在枝上——这既是敬告山神已收其赐,也是向后来者宣示:此树已有主。

“大伯,为啥要系红布啊?”我仰起小脸问。

“山神老爷照管着果树呢,我们摘了果子,得谢谢他老人家,也告诉别人,这树有主了。”大伯笑着答,声音温厚如这南岭的山风。

大伯的身影在树影婆娑间移动,阳光透过枝叶间隙,斑斑驳驳地落在他洗得发白的客家蓝布衫上,汗水浸透之处,颜色显得更深了。他偶尔会扔下几颗带着青叶的荔枝,我们便如获至宝地抢着去接。新摘下的荔枝鲜润异常,果肉上仿佛裹着一层薄霜,入口清凉甘甜,那清冽的汁水顺着喉咙滑下去,仿佛把山野里所有草木的清气都带进了肺腑。

那荔枝初入口时微带一丝青涩,继而甜香在舌尖上迅速蔓延开,又仿佛裹着山泉的凉意,缓缓渗入四肢百骸,沁人心脾。此等滋味,何尝逊于古人所形容的“绛纱裹冰”?我年少时嘴馋,往往吃个不休,直吃得嘴角汁水淋漓。大伯下山看到,笑着摇摇头:“贪嘴的猴儿。”又总不忘叮嘱:“这东西性热,不可贪多。”——可那时节,满树甜香,如何按捺得住?那甜蜜的汁液里,似乎还裹着山间晨露的芬芳,带着泥土的微腥,是城市橱窗里再鲜艳的果子,也难有的真味。

岭南的夏日总是悠长,荔枝季一过,大伯便领着我们翻山越岭去赶墟。他挑着竹箩筐,里面装着晒好的龙眼干和自酿的米酒,沉甸甸的。山路蜿蜒漫长,大伯的蓝布衫后背被汗水浸湿了一大片,颜色深得如泼墨。他肩上的扁担发出吱呀吱呀的声响,像哼着一支古老的曲调,那声音混着蝉鸣,在山谷里悠悠荡荡,仿佛成了这山间岁月固有的一种节奏。有时他兴致来了,会扯开嗓子哼几句客家山歌,那苍凉的调子在山谷间撞来荡去,惊起几只山鸟扑棱棱飞向远处青黛的山峦。

墟场喧腾,人头攒动,大伯寻个角落放下担子,并不高声吆喝,只将几串饱满的荔枝小心地摆放在洁净的芭蕉叶上。那荔枝红得正艳,带着清晨的露气,便自成无声的招徕。偶有识货的乡亲驻足,拣起一颗掂量,大伯脸上便浮起憨厚而略带紧张的笑意,那是他对自己心血的珍重,对汗水结晶的期许。交易成了,他仔细将零散的钱币用手帕包好,层层裹紧,再塞进内襟深处。

后来我离乡读书,再后来客居他城。故乡的荔枝树,渐渐在岁月的流逝中远去了。前年回乡,山风依旧吹过村口的老榕树,只是那风里,再难听见荔枝树叶沙沙的絮语,也寻不到大伯手中银剪子清脆的“咔嚓”声了。那曾系在树梢的红布条,连同它所承载的敬畏与宣告,似乎早已随风飘散,了无痕迹。昔日赶墟的山道上,铺了新的柏油路,汽车喇叭的尖啸,轻易便撕碎了山谷曾有的寂静,也淹没了扁担悠长的咿呀。旧居门楣上褪色的红联还在风里瑟瑟抖动,只是推开那扇门,再也找不到那个在晨曦中默默拜过祖屋后便上山去的身影。

编辑:罗欢欢

审核:蔡颜颜

请输入验证码