每到春节,兴宁各地年味十足,分外热闹,各地亲友欢聚、舞龙舞狮、锣鼓喧天。在这一片热闹的海洋中,蕴含着不少非遗代表性项目。2025年春节是首个“非遗版”春节,今天记者带大家盘点一下,春节期间兴宁人身边的那些非遗代表性项目。

“升!五谷丰登;升!老少平安;升!万事如意……”每逢正月初八至十九,兴宁多地都能听到这样的唱和,这正是省级非遗代表性项目——兴宁上灯习俗。每到上灯时,兴宁家家户户张灯结彩,舞龙舞狮,到处都是喜气洋洋的氛围。

“客家话中,‘灯’与‘丁’同音,‘赏’与‘上’同音,所以兴宁上灯又被称为‘赏灯’,其不仅有观赏灯色的意思,还能表示庆祝添丁。”广东省非遗项目“兴宁上灯习俗”(赏灯)项目代表性传承人罗志平介绍说,兴宁上(赏)灯民俗历史悠久,源于东汉,起于北宋,盛于明清,有文字记载的历史就有500多年。

过去,客家先民初到兴宁时人口较少,势单力薄的客家人为应对艰险的生存环境,亟须繁衍。于是与“丁”谐音的“灯”被认为是人丁兴旺的象征物,因此花灯也被赋予了丰富内涵。传统上(赏)灯节内容极为丰富,主要有“请花灯、上(赏)灯、暖灯”三项内容,各地分别历时三五天至十多天不等。花灯“请”回祖屋后,到了“上(赏)灯日”,各家各户(特别是添有新丁的家庭)都会大举设宴,招待亲朋好友。“上(赏)灯”过后,一般情况上至祖屋的花灯悬挂到次年的赏灯期间,有的地方则是悬挂到正月十六、七、八日,举行一个庄重地“暖灯”仪式。“暖灯”时,村民会将花灯从祖公厅大梁上“请”下来,这才意味着上(赏)灯正式结束。随着时代的发展,如今上(赏)灯被当地人寄予了人丁兴旺、风调雨顺、四季平安、五谷丰登、家业兴旺、美满幸福等美好愿景。

兴宁市龙田镇磐石围举行“请灯”“上灯”仪式。(连志城 摄)

兴宁市龙田镇磐石围举行“请灯”“上灯”仪式。(连志城 摄)

上(赏)灯这项活动的“主角”——花灯,也是市级非遗代表性项目。花灯是我国传统农耕时代的文化遗产,起源于东汉,盛于唐代,到了宋代遍及民间。兴宁花灯传承了我国元宵节花灯文化元素,是从元宵佳节花灯演变而来的。据《祝枝山手写正德兴宁志》记载,自明代起,兴宁即有在元宵节赏灯的习俗。据考证,兴宁花灯起于明代,盛行于清代、民国,历经600多年传承至今。

制作精美的花灯。(受访者供图)

制作精美的花灯。(受访者供图)

兴宁花灯综合了多种传统艺术形式,主要体现在编织、印花、剪、刻、裱、装饰等一系列制作工艺上,是融神话、传说、诗词、对联、书法、绘画、剪纸、竹艺于一体的工艺美术品。传统的兴宁花灯完全由手工制作,设计独特,造型美观精致。现流传于兴宁的花灯形式多样,有圆形的花灯,以及观音灯和宝盖花灯等。目前兴宁市掌握花灯制作技艺的超过千人,分布在兴宁市各镇(街),至今有20多户人家专业从事传统花灯制作。2012年,兴宁市被中国民协命名为“中国花灯之乡”。

花灯在兴宁不断演变与传承,从文化内涵上来看,它传承了儒家、道家和佛家的文化,寄寓着百姓的美好愿望和祈盼,承载着众多的社会信息和记忆,是客家民俗文化的重要组成部分。随着时代的发展,人们制作的花灯越来越漂亮,且不断被赋予人丁兴旺、风调雨顺、四季平安、五谷丰登、家业兴旺、美满幸福等美好愿景。

春节、元宵期间龙腾狮舞,锣鼓声此起彼伏,打锣鼓热闹的场景随处可见。兴宁客家锣鼓深受当地群众喜爱,赏灯、暖灯、乔迁新居、迎亲嫁娶等活动中总少不了锣鼓演奏,它是兴宁地区民间具有代表性的节庆文化艺术,也是一项市级非遗代表性项目。

兴宁客家锣鼓演奏形成于明朝中期,已有500多年历史。据明、清《兴宁县志》典礼志记载,明朝时期鼓乐已是兴宁官衙典礼中迎宾送客的仪仗之乐。明清时期,兴宁客家锣鼓艺术已与舞龙舞狮相伴结合,起着“渲染舞龙舞狮气氛、刻画龙狮艺术神态”的重要作用。随着兴宁喜庆、民俗活动种类项目的拓展,兴宁客家锣鼓各种演奏乐调逐渐被创作出来,形成了适合各种喜庆活动的演奏鼓乐。

兴宁客家锣鼓作为一种打击乐,乐器组成主要有鼓、锣、铛、钹。参与演奏时一般有司鼓1人,司锣2至6人,执钹1人,击铛1人,层次分明,音色丰富,还可以根据演奏规模,适当增加乐器的数量和人员。

兴宁客家锣鼓有别于其他地区的锣鼓,它具有鲜明的艺术特点:板块结构成对偶性、呼应性,节奏比较突出,会根据舞龙舞狮烧烟花等艺术表演,应用不同节拍节奏,有紧鼓、慢鼓、蓄鼓,有密锣、行锣、拖板,有重鼓、煞鼓、叠板、调鼓板、齐击等技法;还分文鼓乐、武鼓乐,文锣鼓韵律柔缓,武锣鼓铿锵有力,具有刚柔相济的鼓乐风格特点。行锣、密锣大多时候音韵落在板上,铛、钹音韵落在眼上,这一配器方法使兴宁客家锣鼓乐曲层次清晰、音色丰富,虽然各自发出不同声音,但音韵互补,和谐统一。兴宁客家锣鼓虽有一定的规律程序,但灵活机动,可以根据情绪、场景、情感等因素有所变化,音乐色彩明朗丰富。

兴宁客家锣鼓进校园。(受访者供图)

兴宁客家锣鼓进校园。(受访者供图)

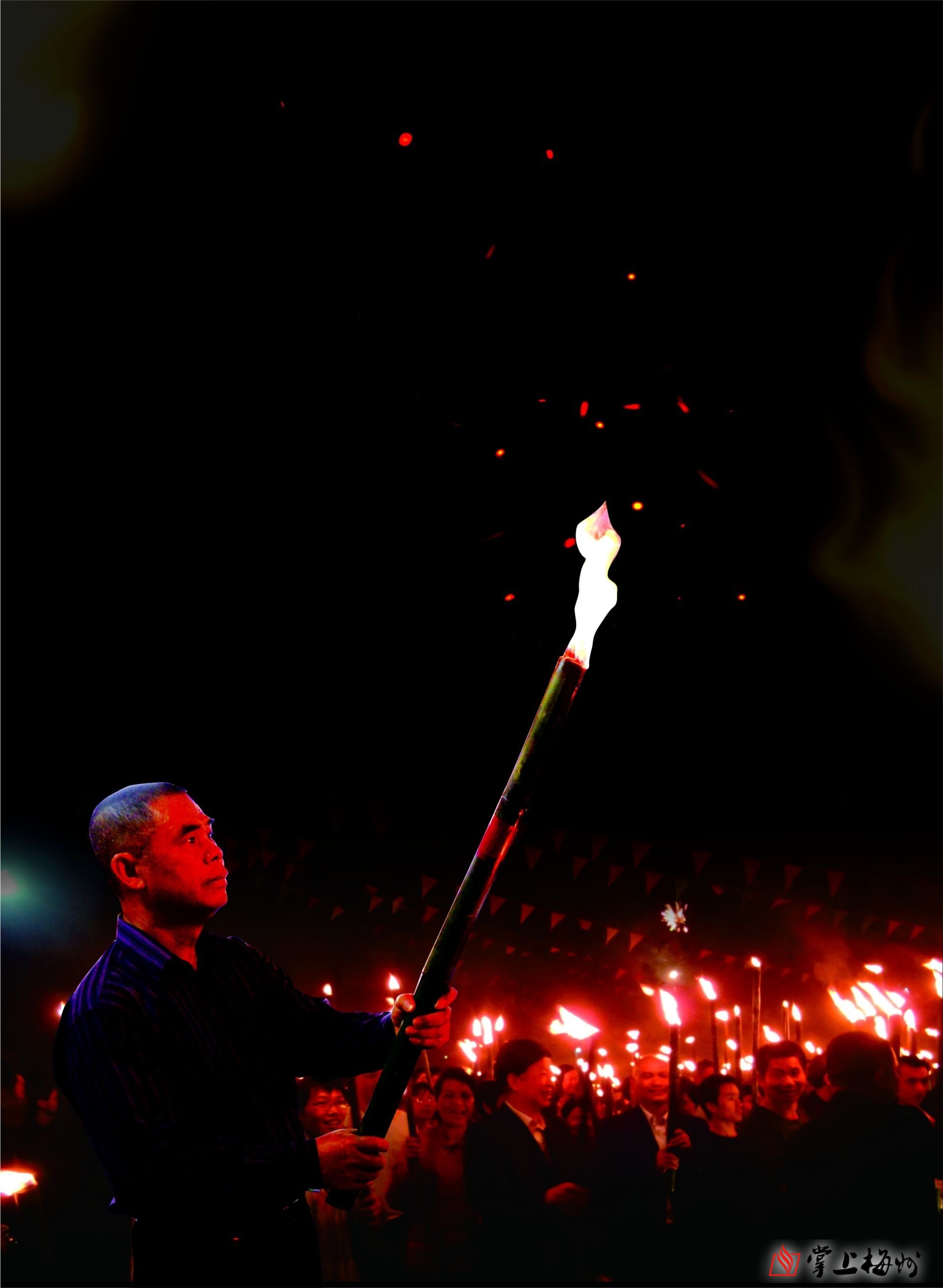

位于兴宁市径南镇南边的星耀村,历史悠久,文化底蕴深厚,是“中国传统村落”,更以传承了300多年的民俗“火把节”而闻名。2009年,“火把节”被列入兴宁市县级非物质文化遗产代表性项目名录。

星耀村火把节始于明万历年间,兴盛于清康熙年间,300多年来延续至今。明朝万历年间,星耀村罗氏开基祖——罗拱台、罗拱辰兄弟二人,从旧地迁出时,两兄弟手举火把,想着最大最亮火星落下处,即为新落基地。行至现星耀村祖祠老屋山下时,大火星正好落下,便决定迁入星耀村。

传承人罗志平。(受访者供图)

传承人罗志平。(受访者供图)

“举办火把节一是为了纪念先祖搬迁,又因‘火把节’在古时称‘迎灯(丁)子’,有添丁之意,也是对当地民俗‘上灯’的庆祝,更展现了全村人团结和谐、兴旺昌盛的精神面貌。” 据火把节非遗项目县级传承人罗福平介绍,火把节当天,径南镇星耀村家家红灯高挂,户户灯烛齐辉。晚上六七时许,由村中长者组成取火种的队伍,先到当地的公王庙举行拜祭仪式,并以煤油灯接取火种至罗氏祖祠内,待族人将火种接出后,互相引燃火把。随后,游行的队伍中,每人手举火把或手提灯笼,形成火龙游遍全村,游行队伍经过每户屋前均放鞭炮、烟花,意为“迎灯”,热闹非凡。

此外,火把的制作也有讲究:将刚砍下的竹子取约80厘米长,竹节处留出空心,倒入煤油,并将捆好的草纸放入竹筒,可持续燃烧约1小时。手持的灯笼种类繁多,有牌匾灯、龙头灯、猴子灯、鲤鱼灯、公鸡灯、蛇灯等,形态各异,栩栩如生。

梅州日报记者:林仪

编辑:罗欢欢

审核:蔡颜颜

请输入验证码