编者按

先生之风,山高水长。近日,由梅州市林风眠基金会、梅州日报社联合出品,梅州文史学者、主任记者李锦让著述的《林风眠画传》由岭南美术出版社正式出版,受到文史界和艺术界的关注和好评。本期读书版策划推出《林风眠画传》荐读专题,以飨读者。

访谈人:杨一家(北京荣宝斋画院杨一家写生创作工作室导师、北京《艺衡》杂志执行主编、中国美术家协会会员)

受访人:李锦让(《林风眠画传》作者、粤港澳大湾区名人与大学文化研究中心兼职研究员、嘉应学院岭东文献与文化研究中心特聘研究员)

不为超越,

只为成全一份迟到的乡情

杨一家(以下简称杨):今年恰逢林风眠先生诞辰125周年,《林风眠画传》的出版无疑是一个闪亮又具分量的献礼之作,我认真阅看后发现,从编排到内容均比以往出版的林风眠传记类作品有很大的突破,为什么会想到以画传方式来写林先生?

李锦让(以下简称李):感谢杨老师厚爱鼓励!我写《林风眠画传》前后花了将近四年。其实不只是为了献礼,只因血脉里淌着先生家乡白宫河的水。我写作的初心源于四个方面:

其一,为故土情怀落笔。少时听长辈絮絮讲他,画坛宗师的名字落在泥土里,长成我心底一株倔强的梅。他的艺术成就与孤寂一生深深触动着我。作为本土的文史学者,我深感有责任用手中的笔,为这位鲜少被乡人详述的画坛宗师立传。他的灵魂属于这片土地,而故乡的记忆不应任其消散。

其二,以微言大义致敬。如今我蘸着乡愁研墨,学太史公“春秋笔法”,不雕饰、不喧哗,只将他的傲骨与乡魂,一笔一画还给梅州的山月。

其三,替先生发出一问。我在书中引王维诗句,实是代先生向故土发问。他若在天有灵,或许会含笑问我:“敦裕居窗前的梅花,是否依旧如期绽放?”这梅花,是他漂泊一生时魂牵梦萦的乡愁,也是今日梅州文脉的隐喻。我写此书,便是替这未凋的乡魂作答。

最后,为未来埋下种子。我坚信,为先生立传,并非沉湎于过去,而是让他的艺术精神在故土重生。当梅州的年轻一代翻开这本书时,若能从那笔墨间嗅到一缕梅香,或从画中读懂“孤寂者未必寂寞”的深意,便是此书最大的意义。

正因如此,这书页间飘落的不是墨,是千年梅香;书脊上蜿蜒的不是字,是游子归乡的路。这本书不为超越谁,只为成全一份迟到的乡情!

我写先生,

是替家乡的泥土开口说话

杨:我记得这几十年来,国内先后出了不同版本的林风眠传记,你认为你写林先生与跟其他人写的有何不同?

李:我的《林风眠画传》,是从梅江水中捞起的一弯故乡月。他人写先生,或为画史添一笔注解,而我写先生,是替家乡的泥土开口说话。旁人写先生,多爱雕琢他的冠冕,而我写先生,是要剥开金粉,去寻他袖口藏着的故园尘土。他人写的传记,多铺陈“大师”的金身,而我写的画传,是要解开他西装袖扣,露出内衬里缝着的客家土布。一句话:我写他,是蹲在敦裕居的井沿上,打捞他曾经在岁月里的倒影。

杨:能否详谈这本《林风眠画传》从编写体例到内容著述上,有哪些创新或亮点?

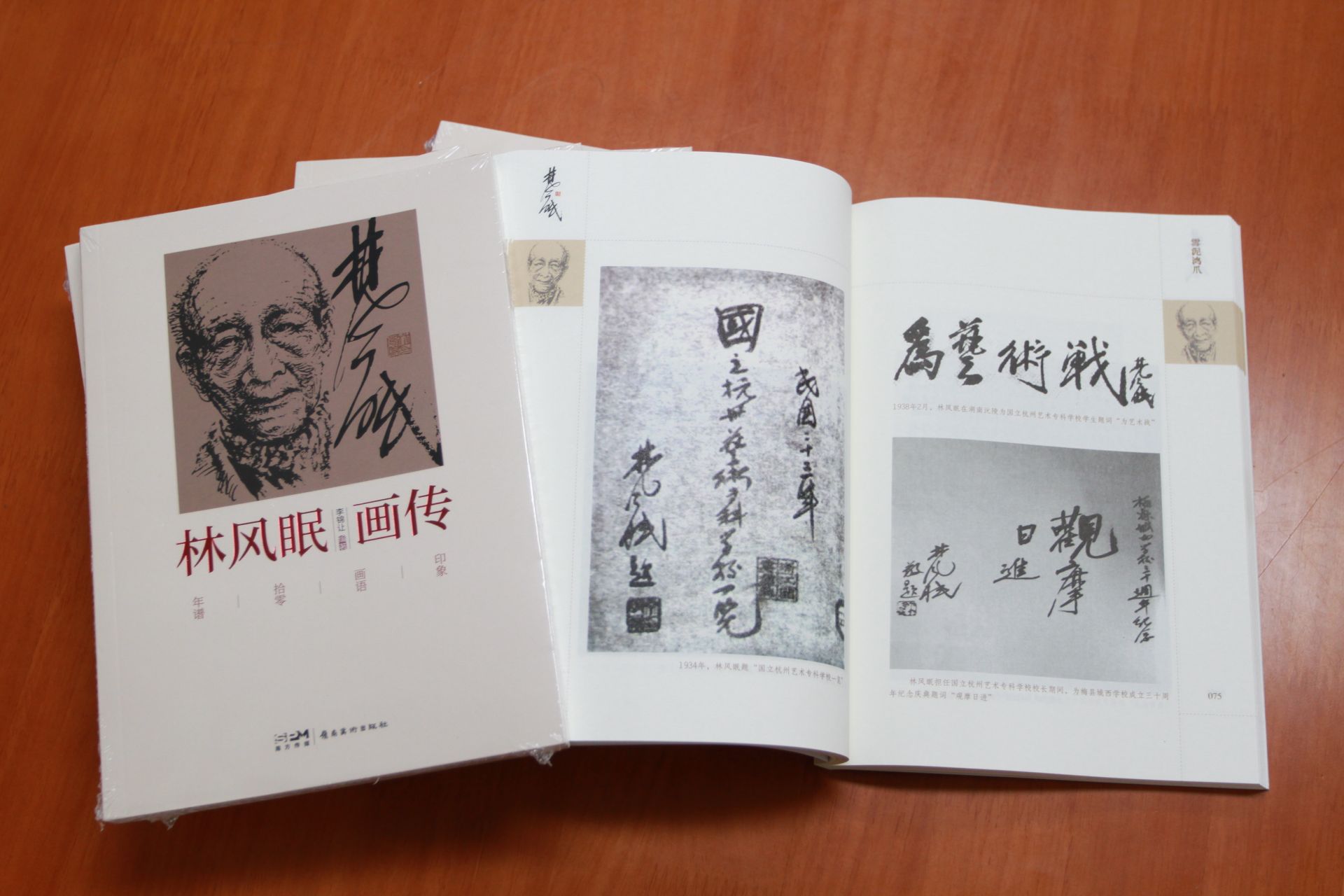

李:这本书在编写体例上突破了一般意义上的人物传记,核心部分是“文言文传记+手绘连环画”,完全基于准确的史实,用简炼和饱含深情的文字以及跌宕起伏的墨线,为先生伟大孤寂的一生立传,接下来是“三谱(年谱、家谱、印谱)”,可作为先生人生轨迹的一个重要“坐标系”,再接下来是“风眠画语”,这是先生的画论精选,披沙拣金地遴选了能够反映他融合中西,博采众长,锐意革新的艺术观和艺术教育观,再接下来是“雪泥鸿爪+故园情深”,这是先生与亲友师生交往的墨迹或见证,再接下来是“浅考拾零”,这个版块是笔者近年来对先生的艺术特点、家乡渊源、师生传承、志趣爱好等进行的独家考证,这里有我个人不一样的视角。

说到创新或亮点,打个比方吧:当别人用放大镜研究先生的艺术成就时,我却提着煤油灯在他童年住过的祖居敦裕居里,找墙缝间他用木炭画的小雀儿。如果说其他的传记是修剪整齐的盆栽,我这本便是梅州山野挖来的老梅树。

先生教我们的,

艺术不在云端在脚下

杨:你在著述《林风眠画传》时,势必会对林先生有更系统深入的考证和了解,以文史学者和资深记者的独特眼光,你如何评价林先生的人品和艺品?

李:我写先生,不是把他捧着神,而是为了还原一个活生生的人。若要用一句话评价林先生,那便是——他像家乡后山的竹子,风霜压不折,根脉扎得稳,枝叶却向着光,破土长出中西合璧的笋芽。

论人品,他是梅江水里泡大的硬骨头。童年的他,举着菜刀扑向祠堂救母,刀口砍进族人的藤椅,也砍进了他一生的痛。后来他成名、留洋、当校长,却始终攥着那截断刀般的倔强。北京艺专开裸体素描课,军阀扬言要枪毙他,他冷笑:“画人体伤风化?伤的是你们龌龊的眼!”“文革”期间被抄家,他把上千幅画泡成纸浆,唯独偷偷留下一张母亲洗头的速写。

论艺品,他是调色盘上跳舞的客家郎。别人说中国画要“水墨为上”,他偏把故乡夕阳的红、巴黎油彩的蓝、母亲黑发的乌,一股脑泼在生宣上。他画的仕女,眉眼是客家妹的温婉,身段却是塞纳河的曲线;画的孤雁,翅膀沾着岭南梅雨,飞的方向却是梵高的星空。

论风骨,他是老师梁伯聪栽下的那棵树。梁先生教他“日求三餐,夜求一宿,粗茶淡饭,一生清福。”,他当真一辈子布衣蔬食。周恩来同志邀他入党,他摇头:“我只会画画,分不得心。”富商要给他建纪念馆,他写信拒绝:“钱留给年轻人,我睡棺材板才踏实。”最像老师的,是他教学生先做人再作画。李可染跟他学画,他第一课却是带学生去西湖边捡垃圾:“手脏了,心才干净。”

他是如此的念旧。巴黎办展万人追捧,他西装内衬缝着客家土布;晚年香港独居,冰箱里永远冻着发黑的梅菜干。弥留时喃喃“慈母呼我归家”。你看他画里的仕女,乌发永远像母亲年轻时在河边散开的样子;他调和的每一笔色彩,都是游子用艺术砌成的归乡路。

林先生教给我们的是:艺术不在云端,在脚下;大师不是名号,是活成一支笔,蘸着血泪也可以写出春光。

文化传承非怀旧,

而是给未来留火种

杨:你对《林风眠画传》出版后的期待是什么?或者说,你希望这本书能助推梅州如何放大“林风眠效应”?

李:我期待这本《林风眠画传》能助推家乡擦亮“林风眠”这张世界级文化名片。我呼吁梅州的年轻人,别只把林风眠当课本里的名字,也要去敦裕居摸一摸先生故居地板上的鹅卵石。建议今后可考虑升级林风眠纪念馆,引入AR、VR技术重现他巴黎画室的调色盘、杭州艺专的讲台,甚至模拟他泡毁画作时的水声,还建议继续修复提升敦裕居所在的美丽乡村,完全可以设计“风眠艺术走廊”,让游客踩着青石板就能走进他的《秋林暮色》。

林风眠曾说:“艺术家要像麦子,把根扎进土里,穗子向着光。” 梅州若能将他的精神化为泥土,何愁长不出新的参天巨木?这本书,愿作第一捧培根的土!

杨:作为客家文脉守护者、古城记忆重构人,近年来你为重续梅州客家文脉一直在默默努力,除了推动复刊《客家人》杂志、出版《林风眠画传》外,还著述了《嘉应古城记忆》,为什么会有这样的情怀和坚守?请问今后还有什么写作心愿?

李:这些年所著述、演讲或推动的,均是为了重续客家文脉,就像梅江边的老榕树守着河床——根须扎在祖辈的土壤里,枝叶向着后人的天空生长。

我的外高祖父胡俊卿在台湾与丘逢甲一起保台抗倭,我的祖父李元宋曾编纂第一部《西阳乡志》,我父母也都是教书的,我算得上书香传家的第四代。外高祖父抗倭、祖父修志、父母教书——这些不是故事,是烙在我骨子里的责任,所以我希望为重续客家文脉做一点力所能及的事。

我写《林风眠画传》,是为证明客家山村也能长出世界级的艺术巨木;著《嘉应古城记忆》,是想把拆迁废墟里的青砖铭文,一块块捡回来砌成路标。接下来有机会要续写“客都人物画传”系列,比如将来正式出版《张弼士画传》,又或者写一本客家学“新论”,打破“围屋即保守”的偏见,把多年来研究客家文化和地方文史的心得和见解写出来,以期抛砖引玉。

文脉传承不是怀旧,而是给未来留火种。盼望终有一天,梅州的孩子们介绍家乡时不说“经济落后”,而是骄傲地说:“这里走出过林风眠,这里藏着客家的文艺复兴密码!”

名家点评

徐鼎一(北京荣宝斋画院教授、《荣宝斋》月刊原主编、中国美术家协会会员、中国文艺评论家协会会员):

《林风眠画传》是一部以故土为刀、乡愁为墨的“精神拓片”。不同于传统传记的宏大叙事,此书以“文言传记+手绘连环画”为经纬,将林风眠的艺术魂魄嵌入客家文化的肌理,经作者如考古般的钩沉,终成一部“撕开金身见骨血”的生命实录。

作者的独到,在于以微观实证解构艺术史。他将林风眠“调和中西”的革新,还原为梅江水与塞纳河的交响:仕女乌发间藏着客家山月,孤雁羽翼上凝着梵高星辉。书中“浅考拾零”似一把手术刀,每一处考据皆指向大师“艺术根须必扎故土”的执念。这种以乡愁为方法论的研究,填补了林风眠传记的叙事裂隙,突破了过往“重成就轻本源”的窠臼。

作为艺术评论家,我尤珍视此书对“人”与“艺”的平衡。它让林风眠从“中西合璧”的标签中挣脱,重现为梅江畔那个攥着断刀般倔强的客家郎。当学术的冷光与文学的暖色在此交融,传记便超越了史料汇编,成为一曲“让泥土发声”的丹青史诗。此书与林风眠画作放在一起,恰似客家乡音与巴黎油彩的对话——前者是归乡的文字长卷,后者是远行的色彩诗篇,二者相契,方见艺术精神的完整胎记。

宋陆京(广州画院院长、中国美术家协会理事、广东省美术家协会副主席):

《林风眠画传》是一部以岭南文脉为经纬、艺术实践为筋骨的地域精神图谱。作者以“连环画传+文言笔法”的独特形式,将林风眠从“中西融合”的宏大命题中抽离,重置于梅江岸边的烟火人间。

此书对当下艺术实践的价值,在于为当代画家提供了“根植故土、破茧出新”的典型案例。作为深耕岭南的创作者,我尤为珍视书中“浅考拾零”的学术锐度和对地域文化基因的深度开掘。它让林风眠的艺术革新不再是空中楼阁,而是从梅州泥土中拔节的参天巨木。此书为岭南文化传承提供了鲜活范本——根须扎进泥土,枝叶方能触摸星辰。

杨宏海(客家文化研究资深学者,深圳市文联原专职副主席、梅州市发展战略顾问):

《林风眠画传》是一部以客家文脉为轴、艺术革新为翼的文化战略读本。作者钩沉林风眠艺术基因中的客家密码,揭示其“调和中西”实为客家文化全球化的先声,丰富了“梅州—世界”的艺术链,更佐证客家文化可成当代创新的源头活水。

王增丰(著名漫塑家、国家正高级工艺美术师,广东省文史馆馆员):

《林风眠画传》是一部以全新画传的动态叙事与年谱的精密榫卯相嵌,让林风眠的艺术人生如漫塑般跃然纸上。此书的妙处在于用匠心重构历史,把艺术传记转化为能真切观赏感触到的传世“画轴”。

魏金华(广东省省情专家,梅州市客侨博物馆馆长):

《林风眠画传》是一部以侨乡档案为钥、破解艺术密码的实证之作。作者很好地还原林风眠作为客家侨裔的创作基因,梳理其与南洋师友的艺术交集,填补了侨乡艺术家研究的一个空白点。

朱迪光(《林风眠年谱》编著者、梅县区博物馆原馆长):

《林风眠画传》是一部以“年谱为纲、画迹为脉”的史学补遗,填补了林氏年谱中“艺术基因孕育期”的关键留白,为林风眠研究立起新的坐标尺。

序

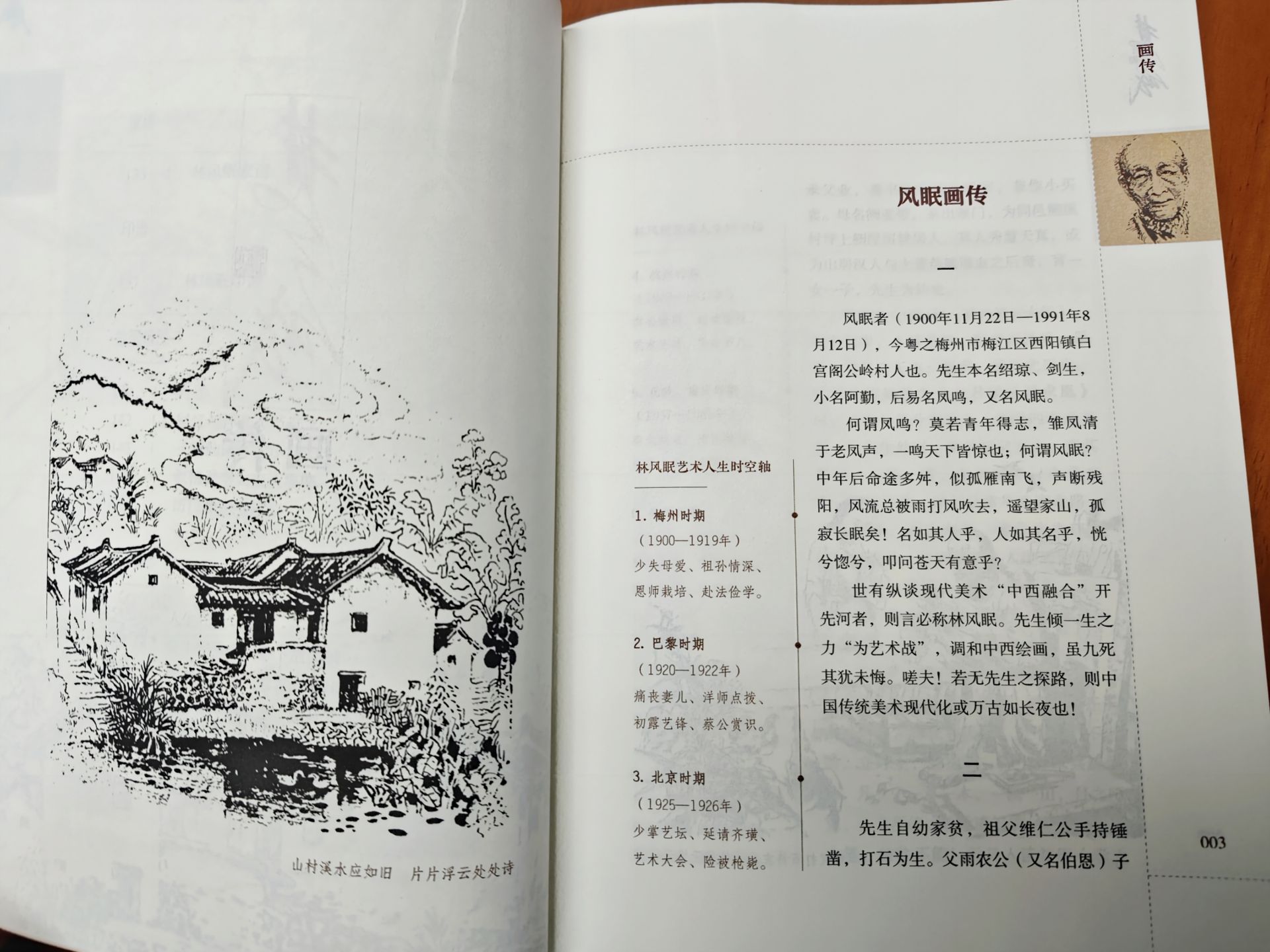

山村溪水应如旧

无论你走多远,故乡永远在身后!

1919年12月,林风眠先生自家乡广东梅州中学毕业后负笈西行,求学法国巴黎,从此再也没有回过生他养他的这片土地。这不能不说是他一生的遗憾,也不能不说是故乡的遗憾!

百廿年来一梦寻,

几回落叶又抽枝。

自从一见梅花后,

直至如今更不移。

从1900年11月22日林风眠先生在梅江边上的小山村诞生开始算起,至今已经一百二十多年。风云两甲子,弦歌一世纪,沧海桑田,道远情弥!一生颠沛流离的他名满天下,这位横贯东西方绘画艺术的一代宗师,为何最终没有回到自己魂牵梦萦的“胞衣迹”?他不愿言说,我们也无从言说,只能把这深深的遗憾像谜一样深埋心间,一切就让岁月无声流淌吧!

“我出生在梅江边上的一个小山村里,那里有片片的浮云,清清的小溪,远远的松林和傍屋的翠竹,我对山上的树,山间的小溪,小河里的一块一块石头,既熟悉又喜爱……”再也没有回过故乡这片土地的林风眠,在他的笔下,家乡却像一幅幅刻在生命中的画,如此的清晰,如此的鲜活,如此的亲近!正如他在一首《自嘲》诗中写道:

我独无才作画师,

灯残墨尽夜眠迟。

青山雾里花迷径,

秋树红染水一池。

犹忆青丝魂已断,

谁知白发梦难期。

山村溪水应如旧,

片片浮云处处诗。

先生一生念念不忘的,是他生离死别的母亲阙亚带,是教他吃苦耐劳的祖父林维仁,是引他走上艺术之路的两位恩师梁伯聪和黎茂仙,还有哺育他成长的母校梅州中学……在生命最后的岁月里,他曾经赠金委托自己的侄女林素玲维修祖坟之事,弥留之际,喃喃自语母亲的名字,又艰难表达着“我要回家”……

落花有意,流水无言。他的一生,好像离我们很远,却又离我们很近!

正因如此,在当下有关林风眠研究的书籍、文章汗牛充栋的情况下,作为自小经常听起他生平往事的后辈,作为本土文史学者,笔者深感有必要拿起手中的笔,用自己独特的视角和感悟,借鉴史记的“春秋笔法”,用原创的文字和图画,为这位可亲可敬又孤寂一生的乡先生立传!这是一本充分表达家乡人民对这位画坛宗师敬意的最好纪念文集,这是一本由本土学者原创的《林风眠画传》,从这个意义上讲,我们不求超越什么,只为了却一个心愿。

君自故乡来,

应知故乡事。

来日绮窗前,

寒梅著花未?

如果老先生在天有灵,或许冥冥之中能感知到有同乡后辈在写他的往事,并悄然为他立传,他会不会对往事千端淡然一笑,并且亲切地来问我这个同乡后学:“我那魂牵梦萦的祖居敦裕居窗前的梅花,有没有提早开放呀?”

伟大的灵魂虽因孤独而逝去,却从未被历史忘记!我坚信以梅花命名的千年梅州,梅花历久弥香,即将迎来又一个花开烂漫的春天!

跋

飞雁翮鹭忆斯人

新闻乃明日之历史,历史为昨日之新闻。盖知古往今来,圣贤名流,所以不寂寞者,乃左手有史书,右手有新闻也。

新闻与历史,如孪生之姐妹,亦如硬币之“一体两面”也。吾生也有幸,喜游走于新闻与历史之间:一则以新闻为主业,虽曰为稻粱谋,亦吾志趣所好也;二则幼承家学,酷爱史书,常神思遥接秦汉,际会唐宋,每读史迁之文,尤感佩其精练,其风骨,其能越千秋,其荡气回肠,其隽永有味!

吾观夫世界客都,人文蔚起,地灵甲五岭之瞻,人杰称南粤之望。政有叶剑英,文有宋芷湾,武有李威光,艺有林风眠,商有张弼士,球有李惠堂,此间英才,如星汉灿烂。如此前贤大德,佳史美事,岂可湮没而不彰之?

嗟乎,吾碌碌为报业记者已逾二十五载矣,然新闻记者亦有“当代史官”之誉也,故不辞浅陋,敢竭鄙诚,自号“客都左史氏”,效法史迁之精神,搜集考证,披沙拣金,试作客都人物传系列。自知才疏学浅,不过按图而已,不得良骥;不过效颦而已,岂比西子?于太史公皮毛且不能得,万分不及其一!然多蒙志同道合者支持勉励,乃勉为其难。倘能一时行于世间,则幸甚矣!

当今之世,自媒兴盛,人人皆为记者,个个可做史官。遥想太史公,西汉记者;近思邹韬奋,现代太史。传媒记者,何不拿与时俱进之笔,妙写当年明月之事?

浮萍苇叶留栖迹,飞雁翮鹭忆斯人。噫嘻乎,吾愿以新闻之视觉,史官之笔法,试为风眠先生立传,虽笔力有不及,然心向往之!欣盼乡先生林风眠诞生一百二十五周年佳期,书生无以恭迎,笔耕乃成《林风眠画传》,愿以此追仰乡贤,并求教于方家,力所不逮之处,祈望诸君慨赐南针。

是为跋。

(文字:杨一家 西溪)

(摄影:杜文清 林德培)

编辑:林德培

审核:陈嘉良

请输入验证码