2025年5月4日人物版

2025年5月4日人物版

潜伏传火种 带兵妙算多

——记桂西人民解放军第十支队政委张卓良(李明)烈士

●朱伟杰

【人物简介】

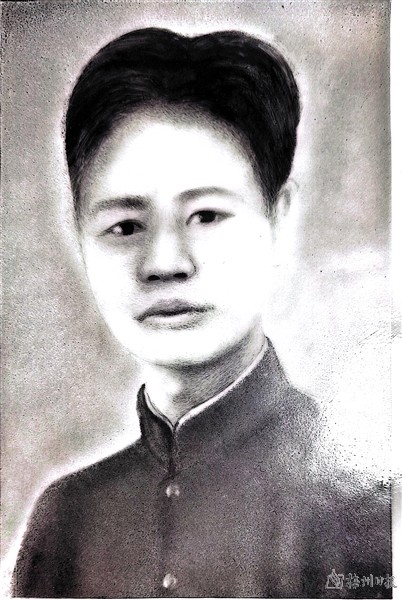

张卓良烈士,又名张汉超、李明,化名铁俊、显初,兴宁市合水镇上官田人。1915年生,1938年冬加入中国共产党,是抗战初期兴宁县中共地下组织重建之初的最早期党员;长期从事地下工作,曾任兴宁以彩小学党支部书记、城东党总支书记、蕉岭特委书记、广西隆山中学党支部书记等职务,其间两度入狱,严刑拷打之下坚贞不屈。1948年奉命赴广西河池山区参加武装斗争,是优秀的支队政治委员和军事指挥员,1949年8月英勇牺牲。

在广西河池市城区,有1992年设立的张卓良烈士纪念碑;在保平革命纪念园,有几经修整的张卓良(李明)烈士墓。

张卓良烈士

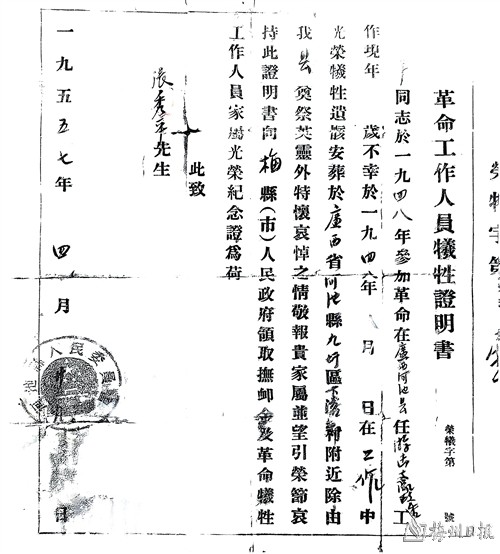

民政部颁发的革命烈士证明书

寄给烈士遗孤张秀平的革命工作人员牺牲证明书

20世纪80年代烈士亲属、干部群众祭扫张卓良(李明)烈士墓(合墓)合影。

少年立志

“读书会”中改变人生

巍巍铁山嶂,横亘在兴宁、梅县两地之间,最高峰海拔800余米。1915年7月,张卓良就出生在铁山嶂西南麓高輋村的一户穷苦农家。他年幼时聪敏好学,遂有幸得到族人资助,到离家60里路的县城体铭小学读书,1934年考入兴宁县立第一中学读初中。从此,张卓良的人生翻开了全新的篇章。

张卓良学习刻苦,每次考试成绩名列前茅,而且富有正义感,关心国家大事,由此引起了罗元贞老师的关注。罗元贞是1932年从上海回到兴宁的,他在上海参加过共产国际外围组织“红色国际互济会”,接触过不少地下共产党员,思想进步。这个学年开学一两个月之后,他就将关心时事的进步师生50多人组成了一个“三四读书会”。张卓良是读书会的重要骨干成员。他们秘密阅读罗元贞老师从上海带回来的《共产党宣言》《莫斯科印象记》《铁流》《毁灭》《大众哲学》等进步书刊,于是开阔眼界,开始关注劳苦大众疾苦,积极探讨国家前途和命运,逐步树立起改造旧社会的雄心壮志。

在读书会里,作为学校学生会主席的张卓良密切联系进步同学,积极投入抗日救亡活动,进行了一系列公开、半公开的革命活动。1936年1月,为响应北平发生的“一二九”运动,张卓良协助来自中山大学的李钧祥、罗宗秀,在兴宁一中大成殿礼堂召开学生大会,号召广大青年学生和民众起来反蒋抗日,组织宣传队深入各区乡进行抗日宣传活动。暑假期间,“三四读书会”留校会员印发《告兴宁同胞书》,宣传中共中央“停战议和,一致抗日”的主张。

1937年七七事变后,张卓良、何捷芳等人,推动“三四读书会”与罗亚辉、廖立民等组建的“新运剧社”合作,两股进步力量汇合起来,在全县范围内广泛开展抗日救亡宣传工作,动员群众支持抗战。罗亚辉后来在《回忆张卓良同志》一文中说到:“卓良同志读书用功,成绩优良,精明能干,工作踏实,写作敏捷。不少宣传文字,出自他的手笔。……对科学社会主义理论和毛泽东思想,有了较深入的理解和运用,政治上日益成熟,更坚定了革命的人生观。”

小学潜伏

抗日救亡培育新人

1937年秋冬之际,张卓良因家境贫寒,高中没有读完就辍学,回家和父亲一同上山烧炭为生。他的家里有父亲、母亲和兄弟俩,全家主要靠租种他人土地收入和父亲烧木炭补贴维持生活。

当时,张卓良已是受到文化界进步人士关注的年轻人。1938年秋,他被城东以彩小学聘为教务主任。12月,经“南国艺术学园”的负责人王道生介绍,加入了中国共产党,并担任以彩小学党支部书记。这时,兴宁县党组织的重建工作刚刚开始两三个月,张卓良是抗战初期少有的几个基层党支部书记之一。从此,“将自己的一切献给党的事业”——成了张卓良终生的追求。

张卓良在日常工作和生活中,注意团结思想进步的罗赵湘校长和全体教师,全校同心协力开展抗日救亡活动。据当时的学生李青冈(20世纪七八十年代曾担任兴宁县教育局副局长)在晚年回忆:“学校的抗日救亡运动从学校铺开到乡村。学校办的妇女识字班,发展到十多个罗屋,服务半径一华里”;学校“对学生讲述‘九一八事变’‘卢沟桥事变’‘西安事变’‘平型关大捷’‘上海抗日保卫战’等事件,并介绍称颂毛泽东、朱德、周恩来的革命救国故事。全校大唱救亡歌曲,如《黄河大合唱》《松花江上》《吕梁礼赞》《毕业歌》《延安颂》等几十首歌,歌声回荡在校园的每一个角落。我当时是五年级的学生,在这一革命的熔炉里,思想上起了很大的变化,懂得了日本帝国主义是中国人民当时最大敌人,中国共产党是人民的救星。”(引自李青冈著《一樽酹江月》)。

与此同时,张卓良积极地秘密开展革命活动,发展党的组织,发现和培养学生积极分子,向学生积极分子秘密讲述红军二万五千里长征以及八路军、新四军英勇抗击侵华日军的故事,推荐阅读美国作家斯诺著作《西行漫记》。培养、介绍了升中班的进步学生罗滨、罗章等六人参加了党组织。罗章后来担任深圳市政府办公厅副主任等职;罗滨后来担任中共梅县地委宣传部部长兼文联主席等职,是知名作家。20世纪80年代初,晚年的罗滨在《梅江文艺》等多家杂志上发表诗文,深深怀念张卓良老师,其诗句“纷纷桃李请缨时,鼙鼓声中遇睿师。铁岭巍巍昭劲骨,宁河浩浩润神思。茫茫子夜传明烛,飒飒春风破骊词……”等,生动地再现了张卓良老师的革命风姿!

铁山布局

游击根据地发轫于此

1939年春夏之交,张卓良家乡的上官村创办了墩下小学,要求张卓良回去任教。上级党组织认为,这是在铁山嶂下的龙北一带开辟工作的机会,张卓良应该回去一趟。于是,张卓良就向罗赵湘校长请了假,回到了上官村,在墩下小学工作了半年。在这半年,他发展了两名党员,组建了龙北党小组。他领导党小组开办农民夜校、妇女识字班,宣传党的抗日救国主张。龙北党小组的建立,影响深远。

此时,随着形势的发展,兴宁全县已于1940年1月建立了四个党总支,张卓良已被任命为城东党总支书记。在离开墩下小学之前,他委托党员教师张群接替党小组工作。后来,他还以回家乡的名义,几次回去指导工作。

1939年秋,中共党员马英来到同属龙北山区、距离墩下小学二三十里路的四兴小学教书。为方便工作,他将龙北党小组迁移至四兴小学。

1941年春,以彩小学的音乐老师陈横滨当了可耻的叛徒,于是城东党总支的成员和以彩小学的进步教师都奉命撤退。张卓良被梅县中心县委先后安排到远离兴宁、地处深山区的蕉岭杏村小学、梅县启文中学潜伏,次年春调回蕉岭担任特委书记。在启文中学工作期间,他发现同为地下党员的同事肖道明正在受到反动当局的悬赏通缉,情况危急。经请示上级同意之后,他就安排肖道明化名王德发(王先生),立即化装离开此地,到自己家乡的墩下小学任教。

张卓良写了一封给家乡叶碧青保长的介绍信,让肖道明随身带去。叶碧青保长见肖道明温文尔雅,的确像教书先生,再加上对张卓良的信任,便对肖道明不再起疑心。肖道明在墩下小学教书教得好,同时在下乡家访中,暗地里调查村情、敌情,串联穷苦群众,与群众促膝交谈,关系融洽,很快站稳了脚跟。当他得知我们党领导的梅兴平蕉边县游击队队员温庆飞的父亲温福元一家,就定居在水罗塘单竹坑里,以采草药治病为名常去单竹坑,接上了头。

1942年秋,兴宁地下党组织遭到严重破坏。但是,由于肖道明此前听从张卓良的建议,着眼于长期打算,没有与龙北党小组发生横向的联系,因而得以继续安全潜伏。

解放战争进入反攻阶段后的1948年3月,中共梅(县)兴(宁)边区委和闽粤赣边区人民解放军粤东支队独立四大队奉命在铁山嶂一带“开辟”工作,同肖道明、温庆飞接上了组织关系。由于肖道明他们此前做了大量的群众工作,从而使铁山嶂下的官田、水罗塘两条坑很快成为梅兴边区委和独四大队的活动据点,成为“解放区”。1987年,上官、中官、罗英村、明星等4个行政村,被评划为解放战争时期游击根据地。

远赴广西

隆山中学成为革命摇篮

1942年春夏之交,正在蕉岭山区潜伏工作的张卓良,突然被反动政府作为“嫌疑犯”抓捕。张卓良在狱中视死如归,在严刑拷打中装“糊涂”,“脚杆”被拷打得变了形也不暴露身份。敌人始终没有抓到他的“共党”证据,加上党组织的营救,他在秋冬时节,走出了监狱。

根据党组织的安排,张卓良先回到老家隐藏起来养伤。就在这时候,在广东大埔县的中共南方工作委员会遭到国民党特务机关的大破坏(史称“南委事件”),事件不断发酵,形势险恶,上级指示国统区党组织一律暂停活动,执行“隐蔽精干、长期埋伏、积蓄力量、等待时机”的方针。冬春之交,张卓良的名字开列在国民党第七战区长官部和广东省反动政府的145个通缉名单当中。1943年3月,党组织要求已经暴露的党员尽快转移到外省外县去。

无论前路多么艰险,一定要革命到底!这年冬天,张卓良约好何科明等几个可靠的党员熟人,决定到广西去,继续为党工作。这天晚上,张卓良忍痛跟亲人告别。他的独生子秀平才3岁,他可真舍不得远行!“风萧萧兮易水寒”,这一去,他再也没有重返故乡来跟亲人团聚。直到1957年4月,广西河池县政府寄来“革命工作人员牺牲证明书”,17岁的张秀平这才知晓父亲已经牺牲!

数千里山水跋涉,数不尽关卡险阻。此时已经改名张汉超的张卓良终于来到了广西桂林,他的初中同窗、地下党员朱谷怀在这里协助胡风办南天出版社出刊物。张汉超请他帮忙寻找当地地下党组织关系。

1943年晚春,张汉超他们来到广西忻城县立国民中学任教。虽然一时间还没有联系到党组织,但传播革命思想和宣传抗日救亡,总是他们的日常工作。

1944年秋,应广西隆山县立国民中学(今为马山县马山中学)校长许祖敬邀请,张汉超等几位兴宁人到该校教书。1945年六七月间,经中共都安中学支部书记何科明介绍,中共右江党组织负责人区镇两次来到隆山,先后为在广东入党的张汉超等人重新办理入党手续;同时成立中共隆山初中支部,张汉超任书记。

鸟飞天空,鱼归大海!在隆山中学,张汉超组织学校党员和进步教师,向学生宣传抗日救国道理,增强大家抗战必胜的信念;在校内公演进步歌剧《军民进行曲》《兄妹开荒》及当时在解放区流行的秧歌舞;组织成立读书会、时事研究会,出版油印进步刊物《知识介绍》,在学生中传阅《民主周刊》《新华日报》等进步报刊;组建妇女研究会,利用业余时间为会员讲课,提倡男女平等,勉励女生们勤奋学习。在张汉超等党员和进步教师的影响下,隆山中学成为隆山县革命的摇篮,为党培养教育了不少人才。1985年5月,中华人民共和国成立初期就担任百色县(今百色市右江区)县长的黎明(女)深情地回忆:“回顾三四十年前在隆山初中读书的往事,我胸中还澎湃着当年的革命激情……追昔抚今,我深深地怀念我们的革命引路人——隆山中学第一任地下党支部书记张汉超烈士!”还有中华人民共和国成立初期的隆山县副县长云燕华(女)等多位县、区领导干部,都是张汉超一手培养出来的。

抗日战争结束后的1946年秋,由于工作需要,张汉超离开隆山中学,前往绥渌中学教书,次年春季又转移到宾阳中学任教。张汉超在这两间中学的师生中都发展了党员,建立了党支部。

1947年7月,根据中共粤桂边工委广西右江特派员覃桂荣、中共右江领导小组组长区镇的指示,张汉超、何科明从宾阳奔赴万冈县(今巴马瑶族自治县)组织武装起义,不料途中被国民党民团当作“共党嫌疑”,带回田东县伪政府,关进监狱。田东地下党正准备劫狱救人,敌人又将两人押送到百色伪专署军事法庭候审。后来经过党组织多方组织营救,法官收受了贿赂之后便以查无实据为由,宣判“取保释放,驱逐出境”,责令张汉超、何科明返回广东。在狱中关了一年多的张、何两人终于走出了监狱。

转战桂西

领导武装斗争迎接解放

1948年8月,张汉超由中共右江地委分派到河池县参与领导工作。中共河池特别支部书记韦景光专程到光隆乡(今属都安瑶族自治县下坳镇)迎接远道而来的张汉超,两人一见如故,相谈甚欢。接着,河池特支安排张汉超等人深入河池、东兰、都安三县交界的光隆乡光合山区发动群众,组织革命武装。

当时河池县在反动县长廖英蛟的统治下,环境十分恶劣。已经改名张汉超的张卓良,又化名为李明,率领战友们跟瑶族同胞们打成一片,常常在夜深人静时和同志们到山村秘密串联,和瑶胞们睡在火膛边,同吃没有油盐的玉米糊,向群众耐心讲述共产党领导穷人翻身求解放等革命道理,动员青年农民参加革命队伍。9月,在光合村成立了中共光合支部。10月,组建了河池特支领导的第一支武工队——光合武工队,队员10余人。其间,李明等人还到隆旺乡隆才峒(今属都安瑶族自治县)、东兰县板升乡(今属大化瑶族自治县)等地,协助筹备武装斗争。

12月,根据河池特支指示,李明组织武工队不断地开展打击反动分子的活动。在此前后,光隆、下坳、保平、板坡、九圩等多个乡相继成立了武工队,光隆、下坳游击根据地由此形成。

1949年2月下旬,广西省保安司令莫树杰纠集省保安第二团以及河池、南丹、宜山、思恩四县民团共3000余人,对光隆、下坳游击根据地进行大规模“围剿”,反动县长廖英蛟在下坳坐镇指挥,妄图一举消灭武工队。县政府贴出悬赏告示,凡抓获韦景光、李明其中之一者,赏光洋5千元。

为了粉碎敌人的“围剿”,河池特支领导的武工队由李明负责全线指挥。李明身体单薄,个子瘦小,常常有病,吃不好,睡不好,劳累过度,日渐消瘦。队伍经常风餐露宿,有时一天只能吃一餐饭,但他总是斗志昂扬地率领战士们跋山涉水。同志们劝他要休息,他总是拒绝,总是认认真真地对大家说:“形势这么紧张,大家都在战斗,只有把反动派消灭了,我才能好好地休息。”

3月上旬,李明指挥武工队坚守光隆乡古蒙坳口,多次击退装备精良的敌人进攻。5月初,韦景光、李明调动多支武工队,集中兵力围攻驻守下坳之敌,两天两夜激战,给敌人沉重打击。国民党宜山专署专员陈与参率部慌忙赶来解围,武工队却主动撤出战斗。接着,武工队采取内外线配合作战的战术,声东击西,使敌人疲于奔命、惶恐不安。5月中旬,敌人唯恐县城失守,被迫从光隆、下坳游击区撤兵回守县城。武工队经过80多天的战斗,歼灭敌人近百人,缴获机枪、步枪、手枪一批,取得了光隆、下坳游击根据地反“围剿”的全胜。

扭转战局以后,缴获物资和枪支越来越多。一次,部队截获了一批军粮,李明主张将粮食分给缺粮少食的群众。当时部队还经常饿肚子,所以有些同志就想不通。对此,李明就耐心说服:“几个月来群众遭到敌人的烧杀掳掠,有时还要支援部队粮食,生活已经够困苦,我们是人民的队伍,群众有吃,我们就不会挨饿。”大家都思想通了,他和战士一起背着粮食上山挨家挨户地送。群众非常感动,都说共产党好,关心群众疾苦。以后十支队每到一处,群众见了头一句话就问:“老李(李明)来了没有?”投奔部队的青年日渐增多。

5月,根据中共右江地委指示,河池特支领导的武工队改编为桂西人民解放军第十支队,李明拟任政委(1984年上级发文追认)。李明负责支队的政治工作,同时继续带领队伍,寻找战机打击敌人:或伏击敌人的抢粮队,或袭击敌人的运输队,都取得胜利。接着,又指挥33大队把战火蔓延到西南公路沿线,威胁到了敌人的交通动脉。

7月下旬,李明的身体已经很虚弱,但他仍然奔忙在前线。有一天,李明在行军途中痢疾发作,在当时缺少医药的条件下,不幸于8月4日病逝,光荣牺牲。他身后唯一值钱的遗物是一支随身用了多年的派克钢笔。

李明牺牲时年仅34岁,但在人们的心目中,他的名字已经化作了永恒。正如他的同窗、战友朱谷怀在诗作《献给李明(张卓良)同志》中所表述的:“你短暂的生命/是一首闪亮的诗/生命逝去了/光却长流人间”。

【主要参考资料】1、莫安达:《记李明烈士革命活动片段》,见《河池文史》(广西河池市党史办、政协办合编)第1期;2、《兴宁文史》(兴宁县文化局、政协办主编)第3期“悼念张卓良专题”之罗健、罗亚辉、罗滨、朱谷怀等文章、诗作。

编辑:廖智

审核:陈嘉良

请输入验证码