“渔樵耕读”,在中国古代农耕社会四种典型生活方式中,“渔樵”常被赋予隐逸形象。

《梅县大观》“绪论”之“生产”,介绍了当时农工商发展情况,其中,对农(副)业的情况介绍得比较详细:

吾县山多田少,地瘠民贫,每年出产粮食,仅足供全县三月余之用,其余则仰给外来……依理山多田少,宜于植林,只以政府提倡不力,人民复急功近利,遂至童山濯濯,弃利于地……近因政府注意造林,分区设立苗圃,如锦江亭苗圃,阴那苗圃,农校苗圃,等处,有桉,苦楝,梧桐,合欢木苗数十万株,以供各地造林之用,颇著成效,桑树,则十数年前有人提倡种植,旋因选种不良,制丝未得新法,蚕丝无价,推销阻滞,桑叶无形受此影响,种植已少,殊不足以言生产,苧,麻,葛,棉出产极少,自洋纱输入后,顿遭打击,无人纺绩营生,仅有些种植耳。程乡绢,质地坚韧,经久耐用,惟绢底粗糙,不加改良,色泽又不鲜美,少人服用,遂致失传已久。茶一种,为吾县出口货大宗,每年运销国外者,不下万千,出产颇多,而以清凉,阴那,三台,马头诸山出产为最,味清而香,甘滑可口,不让浙江之龙井,福建之武彝也,县人虽远走外邦,亦多购饮,年来因地方多故,生产减少,且种植制茶,泥守成法,不加改良,致使本地人士,反多购饮外江之龙井铁罗汉等,外茶大有骎骎驾乎其上之势;至舶来红茶,尽量倾销,则整个中国亦受绝大影响,又当别论矣……馀如蔗糖,(俗呼油糖)水白,扶大等堡,产额亦不少,每年运销各地,成绩颇有可观,又年来梅人提倡种植果木,如柑,桔,沙田柚,洋桃,梨,李,榄等,实业界中人,纷纷效尤,全县果园,大小约有百数十家,品味颇佳,每年产额,亦渐丰收,成效卓著,虽不能认为出口货物,而外来生果,遭此打击,输入较前减少,亦生产界一好现象也。

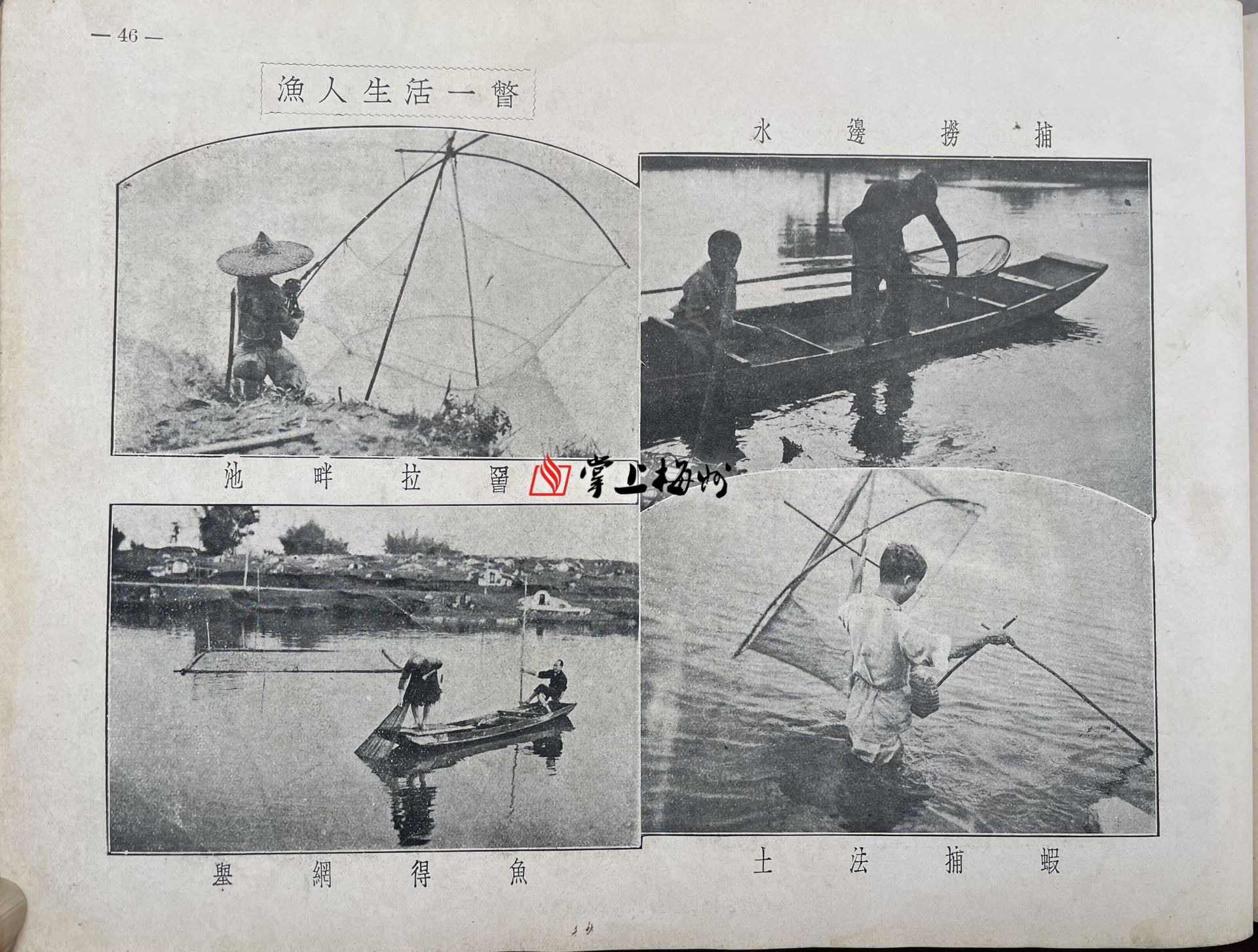

至于“渔”,该书“绪论”中对其几可谓只字未提,然在书中“农工商”专栏中却专辟一页“渔人生活一瞥”,刊载“池畔拉罾”“举网得渔”“水边捞捕”“土法捕虾”四幅图片。莫非,隐约折射了该书摄者、编者乃至当时梅人向往“隐逸”之心态?(王建生/供图 采微/文字整理)

——“文化公园”投稿邮箱:mzrbwhgy@163.com

编辑:曾秋玲

审核:陈嘉良

请输入验证码