长联展示

●郭 锐

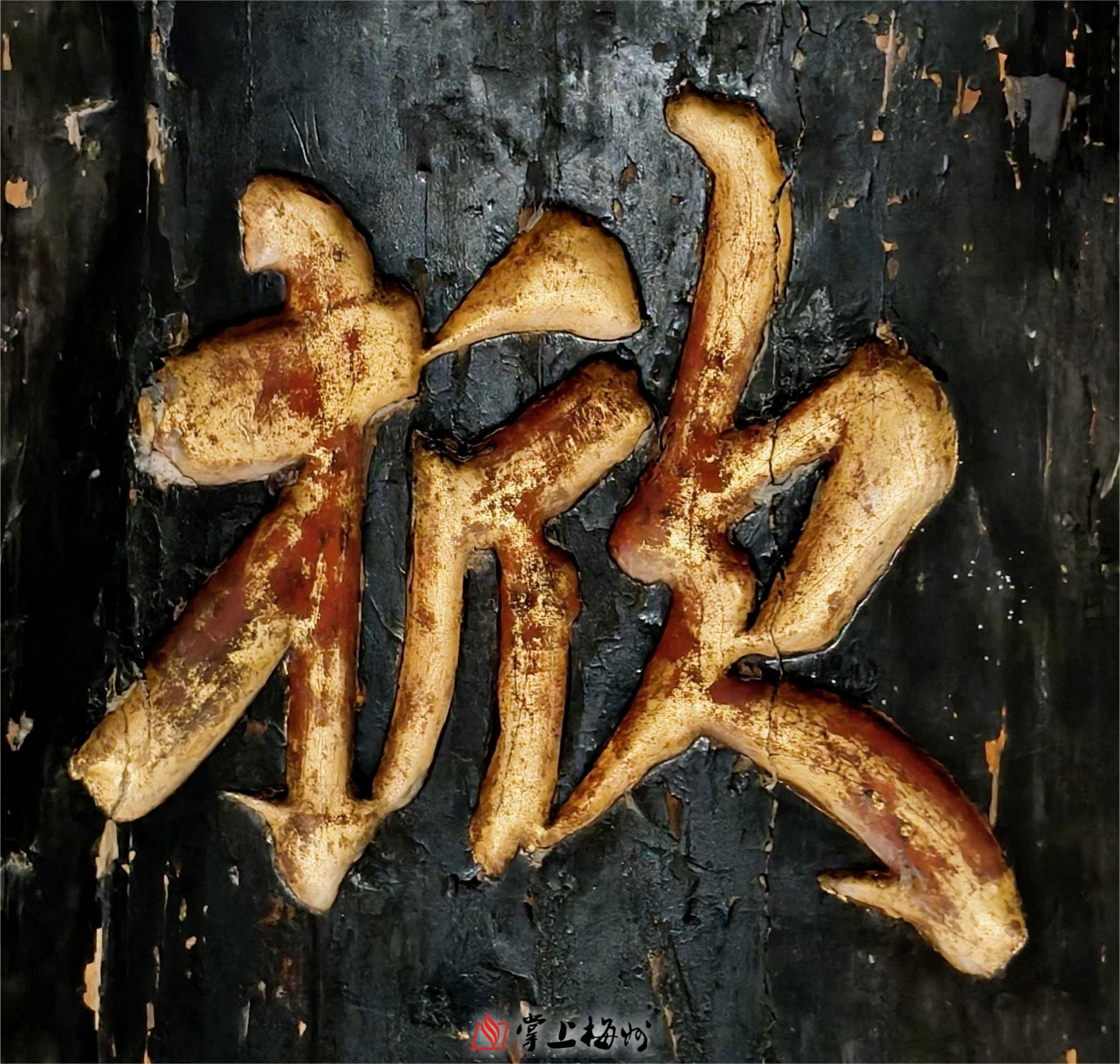

中国客家博物馆收藏有广东省文物行业协会副会长罗雄捐赠的清光绪四年(1878)钟孟鸿行书十七言木刻长联一副。该藏品入藏编号为BE56,长282.0㎝,宽27.5㎝,厚2.5-5.3㎝,杉木质地,黑底阴刻描金制作,整体呈弧形,原来应该是悬挂于祖公厅抱柱之上,彰显了“崇文尚武”“崇宗孝祖”的客家精神,如今在博物馆客家人主题陈列中展出。为了更好地阐释钟孟鸿家族历史及其书法艺术,现对该长联解析如下——

一、 联文解析

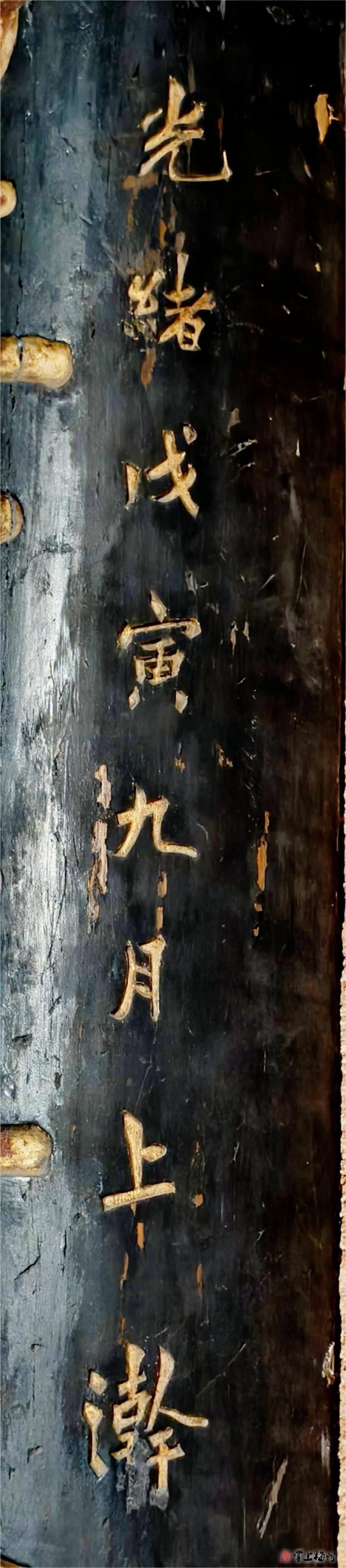

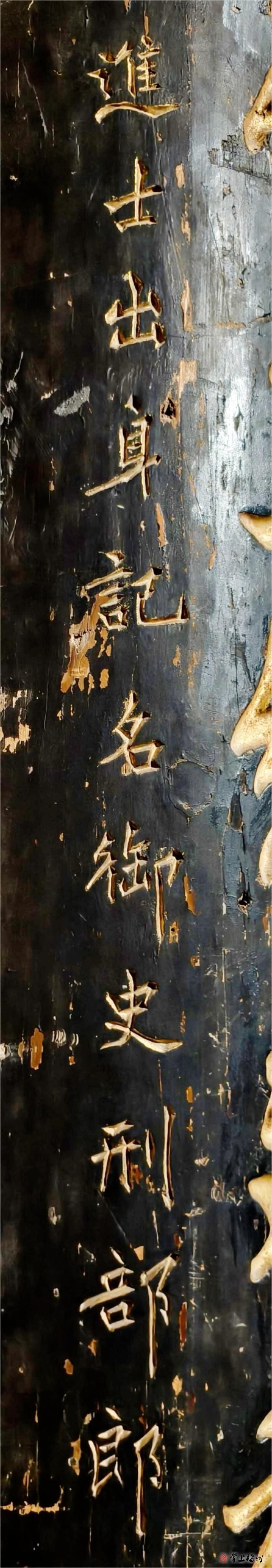

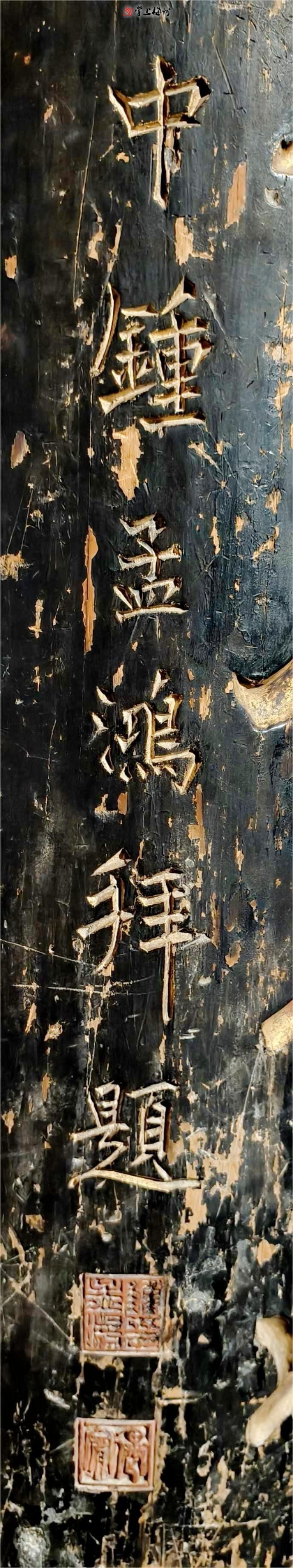

木刻长联的内容为:“孝友户庭,敦识揭地掀天事业,要从亲长起;簪缨堂构,肯看经文纬武科名,长此子孙联。光绪戊寅九月上澣,赐进士出身、记名御史、刑部郎中钟孟鸿拜题。”

“孝友”是指孝顺父母﹑友爱兄弟。“户庭”指门庭﹑家门、家族。“敦”有诚心、敦厚的意思。“掀”“揭”均有翻转的意思,“揭地掀天”意指翻天覆地。“亲长”指父母尊长。《孟子·尽心上》有言:“人之所不学而能者,其良能也;所不虑而知者,其良知也。孩提之童无不知爱其亲者,及其长也,无不知敬其兄也。亲亲,仁也;敬长,义也;无他,达之天下也。”可见孝顺父母、敬爱兄长是发自内心的良知良能。良知良能若是能长久保持,就能从亲亲继而敬长,然后继续施治于天下,这就是儒家所强调的仁政。《孝经·开宗明义章》也指出:“夫孝,德之本也,教之所由生也。”孝是一切德行的根本,一切教化的开始,是传统家庭伦理的基础。上联的意思是说,成就翻天覆地的伟大功业,要从孝老爱亲开始,这也是修身齐家治国平天下传统儒家学说的精髓所在。

“簪缨”是古代达官贵人的冠饰,后借指高官显宦。“堂构”指房舍,语出《尚书·大诰》:“若考作室,既厎法,厥子乃弗肯堂,矧肯构?”意思是说,一位父亲想造房子,他已经制定好了建筑的规划,但儿子连房屋的地基都不肯做,哪里还谈得上肯盖房子?原文用了“弗”,是否定语气。后来人们反其意而用之,有了“肯堂肯构”的成语,用来比喻儿子能继承父亲的事业。“经文纬武”指具备治理国家的文韬武略。“科名”指在科举考试中取得功名。下联的意思是讲,兄友弟恭、孝顺父母,满门和顺,则能够子孙联科、长发其祥,成就世代簪缨的官宦世家。

上款

上款

下款1

下款1

下款2

下款2

二 、生平概述

钟孟鸿,字遇宾,广东镇平县金沙乡霭岭(今梅州市蕉岭县新铺镇霭岭村)人。清道光廿六年(1846)秋丙午科举人,咸丰六年(1856)丙辰科进士。曾出任刑部山东司、福建司主事,后任监察御史、刑部郎中,以直谏著称,办案必求审慎,以期无枉无纵,朝野钦崇,称其为“铁笔御史”。

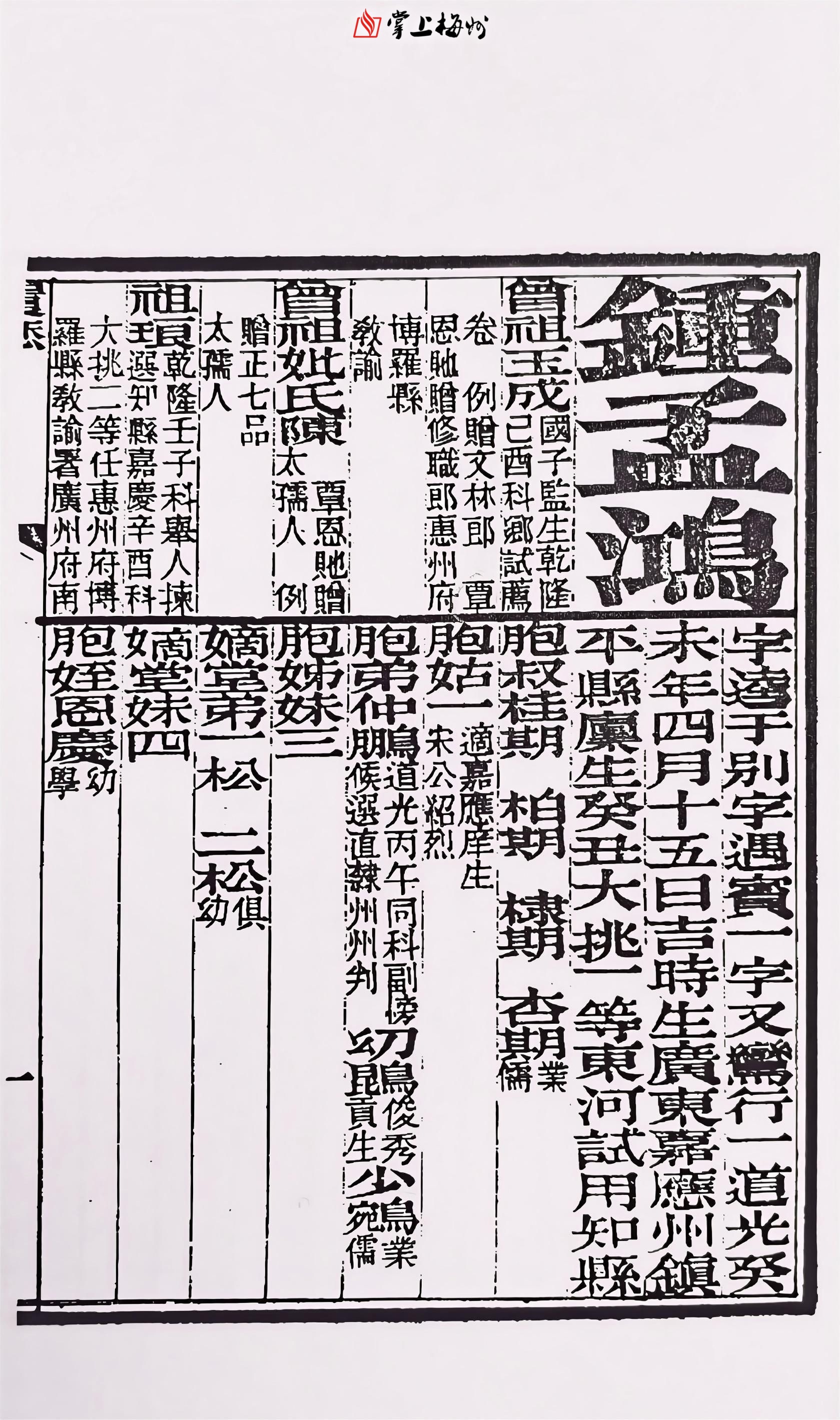

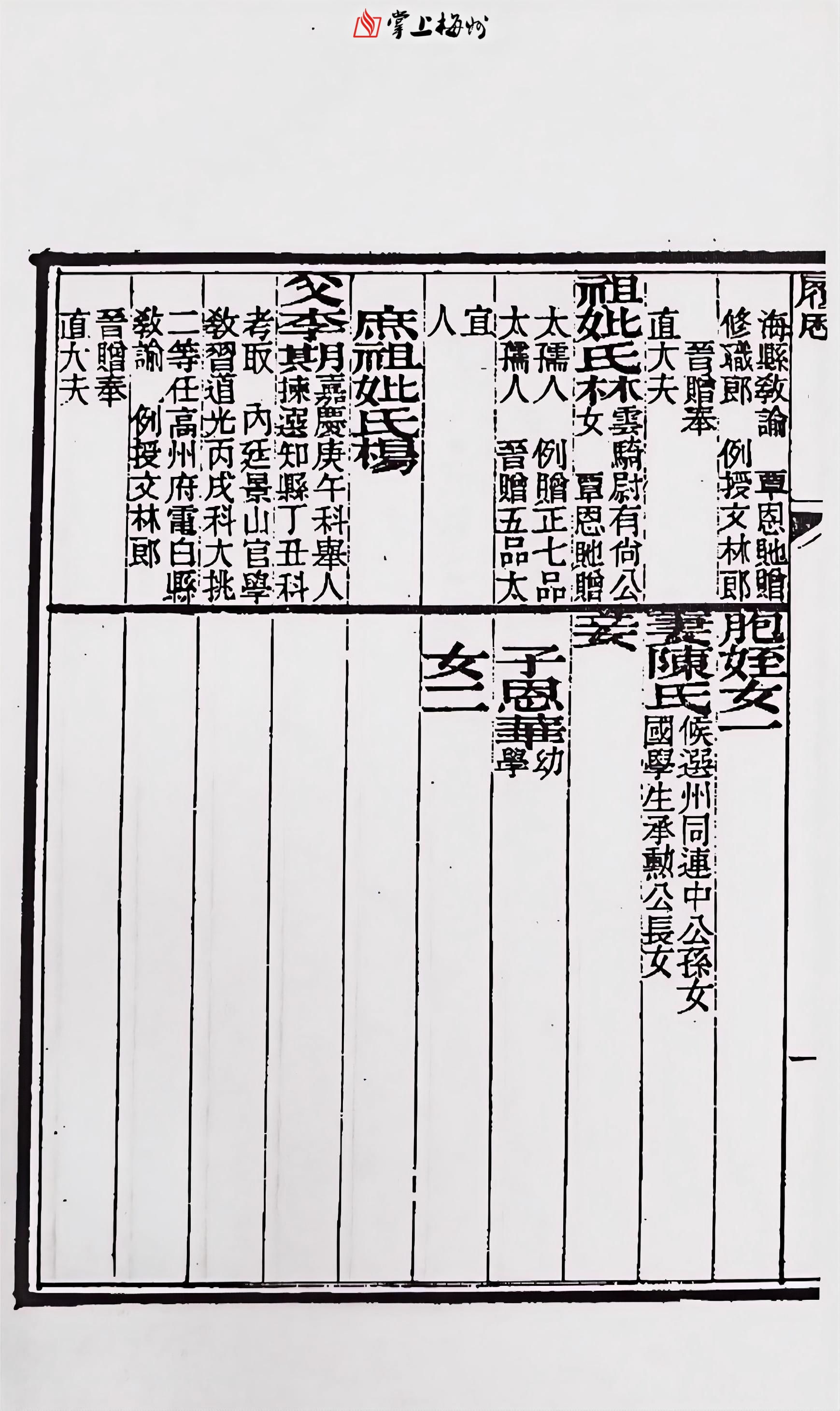

关于钟孟鸿的生卒年,目前大多资料皆语焉不详。据《咸丰丙辰钟孟鸿会试硃卷》记载:“钟孟鸿,字逵于,别字遇宾,一字又鸾,行一,道光癸未年四月十五日吉时生……丙午乡试中式第三十三名,癸丑大挑一等,会试中式第二十九名,覆试二等,殿试第二甲第四十二名。”也就是说,钟孟鸿生于道光三年(1823)。《会试硃卷》对其家族成员履历也进行了详细记述,其曾祖钟玉成“国子监生,乾隆己酉科乡试荐卷”,祖父钟琅“乾隆壬子科举人,拣选知县,嘉庆辛酉科大挑二等,任惠州府博罗县教谕,署广州府南海县教谕”,父亲钟李期“嘉庆庚午科举人,拣选知县,丁丑科考取内廷景山官学教习,道光丙戌科大挑二等,任高州府电白县教谕。”这与《梅州文艺名人录·钟孟鸿》称“其父钟李期官博罗县教谕,因生长于博罗,故又家名博贵”的记载有出入,《会试硃卷》相当于官方的学籍档案,其家族成员履历以此为准,更为确切。

除钟孟鸿高中进士外,其二弟钟仲鹏,道光丙辰科副榜;三弟钟少鹓,咸丰庚申科武举人。其子孙亦学有所长,长子钟颖阳,同治廪生;次子钟文南,美国旧金山总领事;三子钟应泰,光绪举人,曾任湖北枣阳等县知事;四子钟应同,光绪举人,曾任安徽太和县知事;长孙钟殿臣,光绪九年癸未科武进士。可谓五代联芳,故有“五代文武科甲”及“一门四鼎甲”之称誉。

钟孟鸿会试硃卷(相当于官方的学籍档案),详细记录了其家族成员履历等内容。

钟孟鸿会试硃卷(相当于官方的学籍档案),详细记录了其家族成员履历等内容。

三、 取字释义

古人有“名”也有“字”,“名”又叫“本名”,“字”又叫“表字”,是在本名之外另取一个相关联的名字。《礼记·曲礼》记载:“男子二十冠而字”“女子十五笄而字”,可见不管男女,到了成年一般都会取字。当然,取表字十分讲究,一般有三种方式:一是同义反复,如诸葛亮字孔明;二是反义相对,如朱熹字元晦;三是连义推想,如岳飞字鹏举。

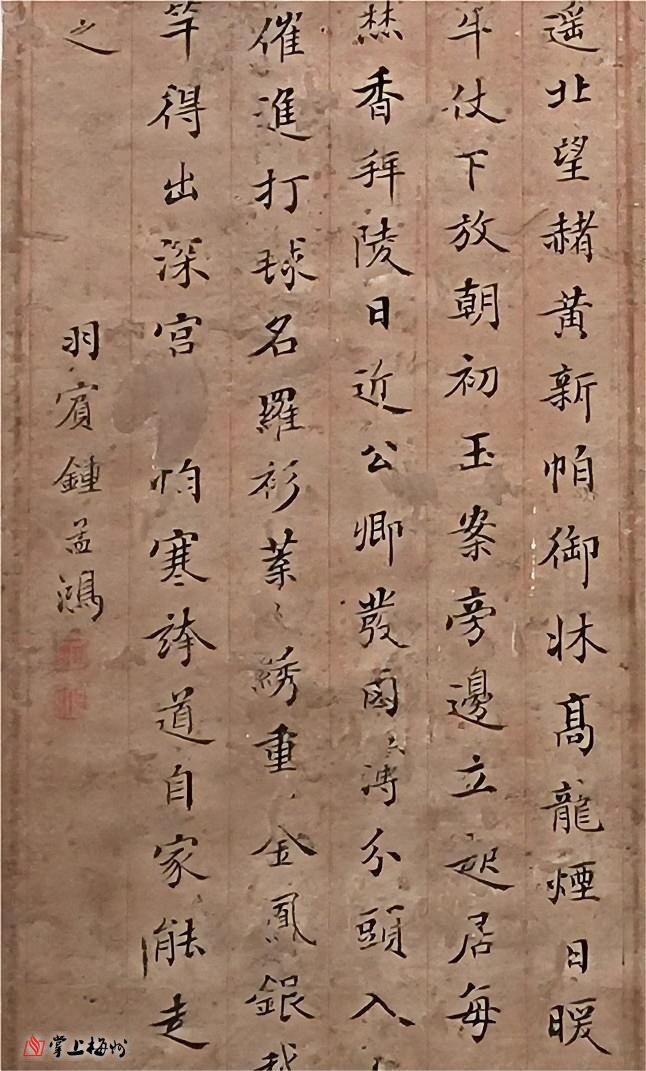

钟孟鸿字“遇宾”为大家所熟知,但据《会试硃卷》记载:“钟孟鸿,字逵于,别字遇宾,一字又鸾”。可见,钟孟鸿有“逵于”“遇宾”“又鸾”等字号。另据罗雄先生介绍,其曾寓目一件钟孟鸿小楷作品,落款为“羽宾钟孟鸿”,由此可知,钟孟鸿还有“羽宾”的字号。

“逵于”用典取自《周易》。《易·渐卦》有“鸿渐于逵,其羽可用为仪”一句。鸿是鸿雁,逵指“云路”,天上的道路,即鸿飞于天。后来用“鸿逵”比喻贤达君子的高超举止。此外,成语“鸿渐之仪”也是对君子风采才能的赞词。

“鸾”是神话传说中凤凰一类的大鸟,又称鸾凤。成语“鸾翔凤集”即比喻人才会聚。“鸿”和“鸾”均可高飞凌空,因用以喻指贤德之士。汉代扬雄《剧秦美新》一文中即有“振鹭之声充庭,鸿鸾之党渐阶”一句,其中“振鹭”“鸿鸾”均喻指贤人。

在古诗文中,“宾鸿”也指鸿雁。南朝梁元帝《言志赋》即有“闻宾鸿之夜飞,想过沛而沾衣”一句,唐人刘禹锡《秋江晚泊》诗也有“暮霞千万状,宾鸿次第飞”一句。至宋代,黄廷璹《宴清都·坠叶窥檐语》词则有“待倚阑,或遇宾鸿,殷勤寄与”一句。

可见,无论是“遇宾”,还是“羽宾”,都和“鸿”有千丝万缕联系。“羽宾”“遇宾”“又鸾”“逵于”与“孟鸿”语义相近,属于“同义反复”的取字方式。

羽宾

羽宾

遇宾

遇宾

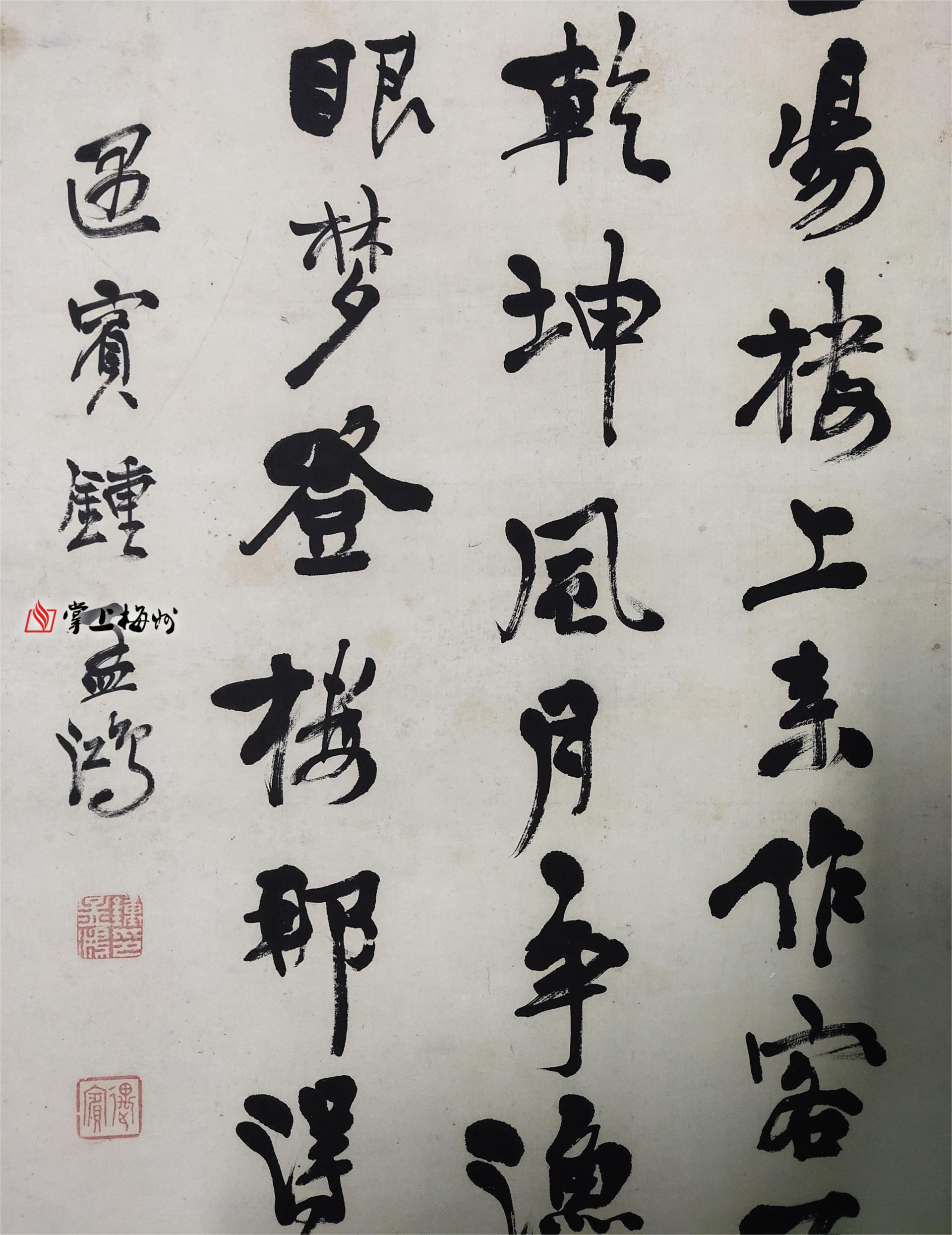

四、 书法鉴赏

钟孟鸿书法笔力遒劲,点画舒展,有“铁画银钩”之称。“铁画银钩”语出唐欧阳询《用笔论》:“徘徊俯仰,容与风流,刚则铁画,媚若银钩。”“铁画”比喻笔画如铁铸般坚硬挺拔,强调用笔的力度与骨力。“银钩”形容转折、钩趯等细节如银丝般细腻流畅,体现了对笔锋的精妙把控。

具体到这副长联,“揭地掀天”的“揭”“掀”字,左侧的“扌”、右侧“曷”的横折,横画粗壮坚挺,竖钩出挑有力,折笔处顿挫分明,体现了“铁画”之刚硬。写“欠”和“亅”时,转笔捻管,线条圆润流畅,引带灵巧自然,展现“银钩”之柔美。

另外,“友”字的长撇和捺画,“识”“武”的弯钩,中锋运笔,如“锥画沙”,用笔含蓄有力,线条浑厚饱满。

此外,“业”“从”“亲”“孙”等字,在“丶”的处理上,或相互呼应,或牵丝引带,匠心独具,生趣盎然。

仔细审读发现,这副长联用到两个“长”字。上联“长”(zhǎng),意为尊长,用笔舒缓,末笔捺画中锋,抵住收笔。下联“长”(cháng),意为长久,用笔轻快,上部三个短横牵丝引带,与末笔的反捺相呼应。同字不同形,体现艺术处理的巧思与睿智。

值得一提的是,这副长联落有上款“清光绪戊寅九月上澣”,即清光绪四年(1878),钟孟鸿时年56岁。据笔者所了解,目前潮州市博物馆收藏的钟孟鸿行书黄氏宗祠门楼石刻二屏、中国客家博物馆收藏的钟孟鸿行书诗轴和扇面、梅县区博物馆收藏的钟孟鸿行书四条屏和行书八言联、蕉岭县博物馆收藏的行书四条屏等,均没有年款时间,且都为行书作品。这副木刻长联不仅保留了准确纪年时间,且落款用楷书工整书写,明显有欧体《九成宫》、柳体《玄秘塔碑》的影子,这也就有了文物标本的鉴定价值。

五、 小结

中国人民大学艺术学院书法博士、嘉应学院书法学教授、中国书法家协会会员周利锋在《从嘉道时期的书法雅集看碑学传播——以广东为例》一文中指出:“在嘉道时期北京书法圈碑学兴起之际,岭南学帖、刻帖、藏帖之风的持续盛行成为一股清流。”康有为在《广艺舟双楫》中也指出:“至咸同年间,碑学大播,三尺之童,十室之社,莫不口北碑,写魏体,盖俗尚成矣。”钟孟鸿生于道光三年(1823),此时清代碑学方兴未艾。其长期在京师任职,又曾任教于潮州韩山书院,并为书院作联“好古偶疑鹦鹉字,登高常记凤凰台”。受时代书风影响,其书法在坚守“晋韵唐法”的同时,更追求浑厚朴茂的金石趣味,呈现出将篆籀笔法引入行书创作的面貌,表现出强烈的个性书风特色。

整体看来,这幅行书木刻长联单字都在13-15㎝之间,尺寸较大,因为正厅悬挂的需要,其在书写时加入几分沉雄浑穆气象,书法线条既刚健雄强,又气韵生动,是其晚年的精品力作。正如刘熙载《艺概》所言:“书者,如也,如其学,如其才,如其志,总之曰如其人而已。”钟孟鸿的书法创作与其“铁笔御史”的人格魅力和深厚学养交相辉映,成就了“力透纸背,韵溢毫端”的艺术生命。

2025年4月28日《梅州日报》“文化公园”版面图

2025年4月28日《梅州日报》“文化公园”版面图

(作者系广东中国客家博物馆副研究馆员)

——“文化公园”投稿邮箱:mzrbwhgy@163.com

编辑:曾秋玲

审核:陈嘉良

请输入验证码