梅州日报2025年3月27日第七版“人物”

梅州日报2025年3月27日第七版“人物”

黄遵宪:中国民俗学研究的先行者

□杨宏海

导 读

黄遵宪是中国近代一位有着多方面建树的杰出历史人物。过去学术界主要从爱国主义诗人、外交家、思想家等不同的角度,对他进行研究并作出过评价。1982年,在广东省梅州举办的首届“黄遵宪研究学术交流会”上,笔者首次从“民俗学”的角度,对黄遵宪民俗研究方面的贡献进行初步探讨,并先后在广东省《民族民间艺术研究》、复旦大学《中国文化研究辑刊》与中国社会科学院近代史研究所《黄遵宪研究新论》等书刊上发表论文,引起一定的反响。时过43年之后,2025年3月28日至29日,在梅州召开“纪念黄遵宪逝世120周年学术研讨会”,笔者对黄遵宪民俗研究理论及其历史地位作进一步探讨。

黄遵宪像

黄遵宪像

首先提出“治国化民、移风易俗”理论

黄遵宪所处的时代,中国还没有系统的民俗学,但在那个时候,他就开始做民俗研究工作了。在长期的政治活动和文学、史学实践中,他注意搜集、整理和研究民俗资料,提出了不少有关民俗问题的理论和见解,涉及民俗形成的原因、特点,以及民俗研究的目的、内容、态度、方法以及民俗研究者所应具备的基本学养等等。这里应着重指出的是,黄遵宪把“治国化民”“移风易俗”作为研究民俗的主要目的,这在当时来说是难能可贵的。

在《礼俗志》中,黄遵宪进一步强调指出:“是故,先王之治国化民,亦慎其所习而已矣。”他认为,圣人入国问俗,贤者临政采风。执政者要“治国化民”,必须研究、通晓民俗。并且要根据民俗之特点,“于习之善者导之,其可者因之,有弊者严禁以防之,败坏者设法以救之。”由此可见,黄遵宪已把研究民俗与治国化民、移风易俗直接联系起来。

例如,他对中国妇女(特别是客家妇女)在受教育上不能与男子一样享有平等权利的风俗颇不满。他说:“询英、法、美、德诸女子,不识字者百仅一、二,而声名文物之中华,乃反如是。”如果不普及女子教育,让女子“唯以执箕帚、议酒食为业”,势必扼杀妇女的聪明才智。对于那些恃“女子无才便是德”之旧习,反对女子读书的“一孔之儒”,他也予以痛斥。认为此陋习不改,“坐使四百兆种中,不学者居其半,国胡以能立?”因此,他在晚年积极兴办教育事业。“欲令天下之农工、商贾、妇女、幼稚皆能通文字之用。”

此外是在1897年的湖南新政时,黄遵宪大刀阔斧进行移风易俗。他与徐仁铸、谭嗣同等人一道,创办了“不缠足会”“延年会”等组织,目的是“为了革除恶劣的旧习,移风易俗,振兴国家”。据史料载:“黄遵宪又以署按察使的身份,出示严禁裹足。指示缠足的害处有七点:一‘废天理’,二‘伤人伦’,三‘削人权’,四‘害家事’,五‘损生命’,六‘败风俗’,七‘戕种族’。并警告如有缠足而殴杀幼儿的,必加严惩。于是湖南不缠足的妇女,日益增多。”为了鼓励妇女改掉缠足旧俗,防止妇女因放足而受到守旧分子歧视,黄遵宪和有关进步人士一道,制订了《湖南不缠足会嫁娶章程十条》,规定凡入会的都可互通婚姻,并提倡婚姻不限远近,纠正过去不愿远婚的旧俗;订婚应力求节约,女家不得向男家“需索聘礼”,男家不得因女家“嫁靥不厚”而表示不满;又指出入会者“应随地倡立女学塾”,普及女子教育,使妇女在文化上得到提高。这些都是黄遵宪研究民俗并为“治国化民、移风易俗”的可贵尝试。

黄遵宪认为,就任何一个国家来说,其民俗也有好与不好的两个方面。他说:“凡托居地球,无论何国,其政教风俗,皆有善有不善,吾取法于人,有可得而变革者,有不可得而变革者。”对于“善者”,他主张“导之”,“因之”;对于“不善者”,他主张“防之”,“救之”。他还从教育的角度,提出民俗的作用,认为一个国家好的风俗传统,应该而且可以成为教育国人的良方。

黄氏民俗探赜对中国民俗学运动产生重要影响

如果说,黄遵宪在故乡搜辑民俗资料,是较多地借鉴民间文学形式,从本土客家民系的利益去研究民俗,那么,在他当了外交官之后,自觉传承古代輶轩使者“采其歌谣、询其风俗”的传统,“重邦交、考国俗”,则是明确地从学术的角度研究民俗,并从祖国民族的利益出发,使民俗研究直接为其维新变法、挽救国家危亡的政治路线服务。

1877年,黄遵宪随使到日本任驻日参赞。他看到日本经过明治维新后,国家趋于强盛。加上他读了一些西方资产阶级思想家如卢梭、孟德斯鸠的书后,思想发生了变化,认为“大平世必在民主”,中国变从西法势在必然。但中国应向哪个国家学呢?由于地域、种族、历史、文化尤其是文字的接近,中日两国被认为“守旧之政俗俱同,开新之条理不异”。中国人学习日本人,比仿效西欧或其他先进国家较为方便,可以减少走弯路。因此,黄遵宪认为中国搞维新变法必须先学日本。但是,当时国内的士大夫们对日本的国情风俗一无所知。为了使国人从对外界的蒙昧状态中解放出来,黄遵宪在心里蕴酿着编写一部《日本国志》的宏伟计划。

为了完成这个计划,黄遵宪从采风问俗入手,开展了大量繁重而艰苦的搜辑、研究日本民俗的工作。他“入乡随俗”,广泛交结日本各界人士,其中有政治家、旧贵族、书法家、诗人、学者、土医生、侍女等等。由于黄遵宪才华横溢,国学根底深,加上他虚怀若谷,诚恳待人,因此很受日本各界人士的敬重,很快与他们交朋结友。据日本人士石川英说:黄氏“入境以来,执经者,问字者,乞诗者,户外屦满,肩趾相接,果人人得其意而去。”他还努力学习日文,并尽量搜辑日本的地方志书和乡土文献。如他在撰写《日本国志》的过程中,“披阅”和参考的书籍就有二百多种。他采用“互访笔谈”的方式,与日本人士交游。通过“笔谈”,了解日本明治维新时期的政治、文学(特别是民间文学和戏剧)、风俗、学术、语学等各方面情况。同时,他还经常深入街头巷里,对当地民俗进行观察、研究,将搜辑到的民俗资料写成《日本杂事诗》等,并请日本友人重野成斋、冈鹿门、青山铁抢、蒲生子阎亲自加以评校、勘误,“拾其遗而补其阙焉”。可见其对研究工作认真、严肃和负责的态度。

黄遵宪撰写的《日本杂事诗》不仅有文学价值,而且也是具有民俗学价值的作品。从它独特的结构(注语远远多于诗句)与内容来看,可看作是一部简要的“日本民俗志”。之后撰写的《日本国志》,全书分国统志、地理志、礼俗志等十二类,共四十卷,五十余万言。它详尽地介绍了日本的国情民俗,具有多方面的重要价值。黄遵宪研究专家郑海麟教授认为,《礼俗志》是《日本国志》中最用功的篇章之一,其内容之丰富,征引材料之广博,为其他篇章所不及。因此,《礼俗志》对中日民俗学研究有着重大的开拓意义和深远影响。

黄遵宪有关民俗问题的理论,是随着民俗学运动的不断发展,而逐步给民俗学家们予以启示和影响。我国的民俗学运动,迄今已有100多年。民俗学史家王文宝先生将其分为三个发展时期:

第一时期:民俗学运动的开端时期,即从1918年开始至1927的北京大学征集歌谣时期;

第二时期:民俗学运动的发展时期,即从1927年中山大学民俗学会成立至新中国成立前的广州、杭州民俗学时期;

第三时期:民俗学运动的新兴时期,即新中国成立后的社会主义全面发展时期。(分两个阶段,新中国成立后至粉碎“四人帮”的一大段时间,主要是民俗学的组成部分之一的民间文艺得到了大发展,而民俗本身的真正搜集与研究却遭到冷遇达三十年之久;粉碎“四人帮”后,民俗学才开始逐渐走向一个真正的全面大发展的新兴时期)

第一时期是“五四”运动期间北京大学成立歌谣学研究会之后,早期运动倡导者如胡适、郑振铎等人,主要从“白话文学”的角度来评价黄遵宪的。胡适说:“我常想黄遵宪当那么早的时代何以能有那种大胆的‘我手写吾口’的主张?……可以说,他早年受了本乡山歌的感化力,故能赏识民间白话文学的好处;因为他能赏识民间的白话文学,故他能说:‘即今流俗语,我若登简编;五千年后人,惊为古斓斑!’”郑振铎说:“清末有黄遵宪的,他也曾拟作或改作了若干篇流行于梅县的情歌,得到了很大的成功……这些山歌,确是像夏晨荷叶上的露珠似的晶莹可爱。”

但是,本时期作为北大《歌谣》学会的创始者兼民俗学倡导者之一的周作人,却没有从“白话文学”而是从“学术”(接近民俗学)的角度来评价黄遵宪。周说:“《日本杂事诗》一编,当作诗看是第二著,我觉得最重要的还是看作者的思想,其次是对日本事物的记录。”对于《日本国志》,周作人认为:“其中《学术志》二卷、《礼俗志》四卷,都是前无古人的著述,至今也还是后无来者,有许多极好意思、极大见识……”

到了第二时期,即1927年中山大学民俗学会创立和《民俗》周刊创办以后,我国民俗学的研究才开始以科学的姿态出现。《中大民俗学会简章》明确提出“本会以调查、搜辑及研究本国土各地方、各部族之民俗为宗旨,凡一切关于民间之风俗、习惯、信仰……皆在调查、搜集及研究之列,并尽力介绍各国民俗学之理论与方法……”当时,中大民俗学会的民俗学者江应梁,在从事民俗学研究的过程中,对英国民俗学家彭尼女士关于民俗学的研究,“仅限于较为落后民族及进步民族中较为落后者阶段的遗留”的这种观点,提出异议。为了说明彭尼女士这种观点的谬误,江应梁引用黄遵宪关于民俗的有关理论来作为论据。他说:“我国的黄遵宪氏,对于民俗的形成,有极透彻的见解。”接着他援引黄遵宪《日本国志·礼俗志》中有关民俗形成的一大段理论,用来论证这么一种观点:“所谓民俗者,即最进步的民族中,也有着这种历史遗留的存在,根本民俗便不能说他是落后民族所独有的东西”。还有,中大《民俗》季刊主编、民俗学家杨成志,也在《民俗学之内容与分类》一文中,将黄遵宪关于“何为礼俗”的定义向读者作了介绍,并将此与西方民俗学的理论相比较。可见,在我国民俗学进入较为成熟时期,黄遵宪有关民俗问题的理论便开始受到了重视。

到了第三时期,尤其是粉碎“四人帮”后,建立“中国民俗学会”被提上议事日程。1982年,我国老一辈民俗学家钟敬文、顾颉刚、白寿彝、容肇祖、杨堃、杨成志、罗致平等七人,联名发出倡议书,提出重建我国民俗学,立即得到党和政府的重视并获得批准。

1983年,中国民俗学会在北京举办“首届民俗学、民间文艺学讲习班”,笔者有幸被推荐参加这个为期一个月的讲习班,聆听钟敬文、费孝通、杨成志、容肇祖、刘魁立等著名学者讲座。此次讲习班结束后,我在钟敬文教授指导下,在嘉应师专(今嘉应学院)学校领导的支持下,发起创办了“广东嘉应师专客家民俗研究会”,同时在《嘉应师专报》上创办《客家民俗》专号。也就是在此前的1982年3月,我参加由梅州举办的首届“黄遵宪研究学术交流会”,首次从“民俗学”的角度对黄遵宪进行研究,引起与会者的关注并在民俗学界引起反响。

《黄遵宪研究》,1982年在梅州举办首届“黄遵宪研究学术交流会”出版专集,封面由黄药眠题字。

《黄遵宪研究》,1982年在梅州举办首届“黄遵宪研究学术交流会”出版专集,封面由黄药眠题字。

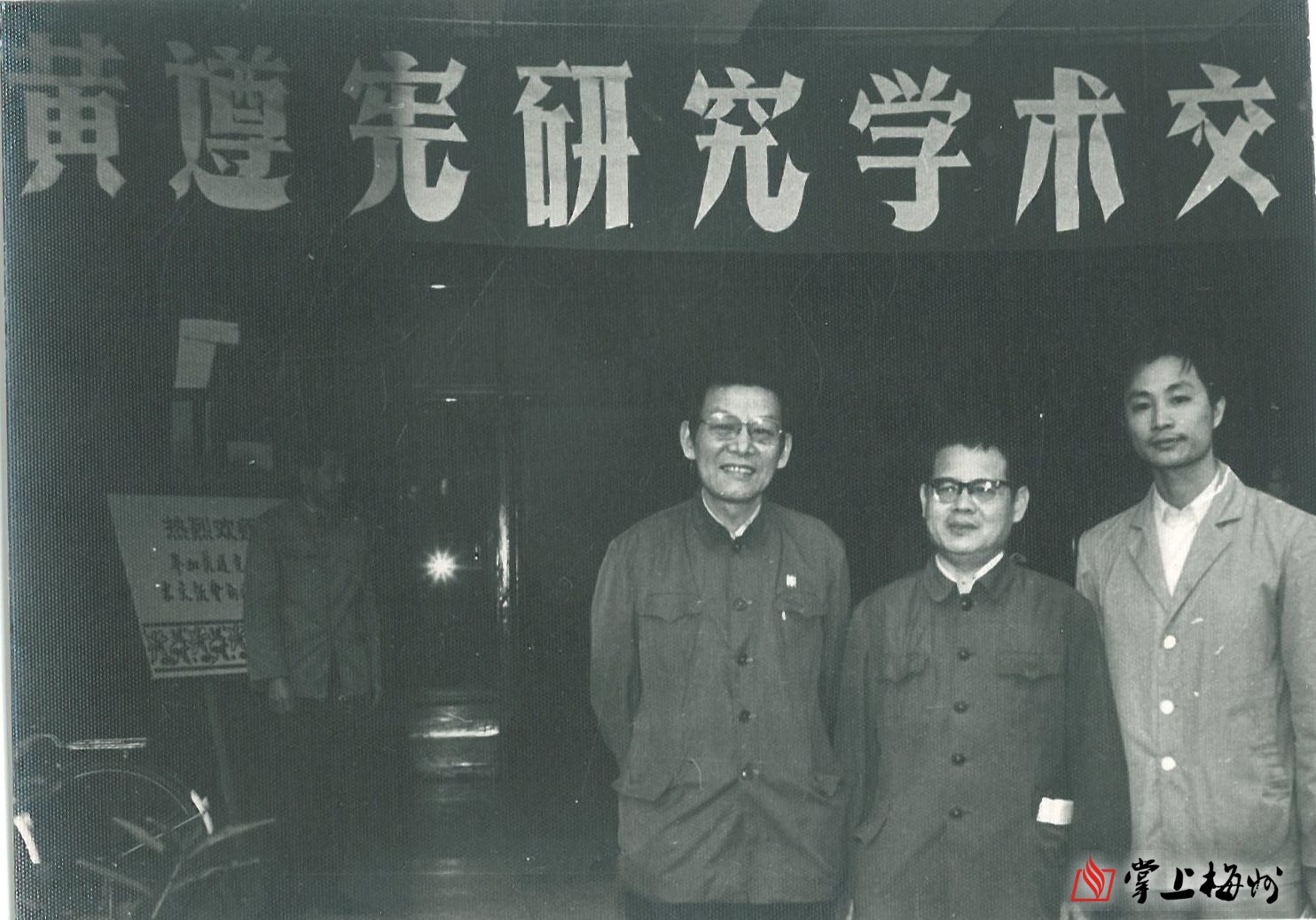

1982年,本文作者杨宏海(右一)出席梅州首届“黄遵宪研究学术交流会”留影

1982年,本文作者杨宏海(右一)出席梅州首届“黄遵宪研究学术交流会”留影

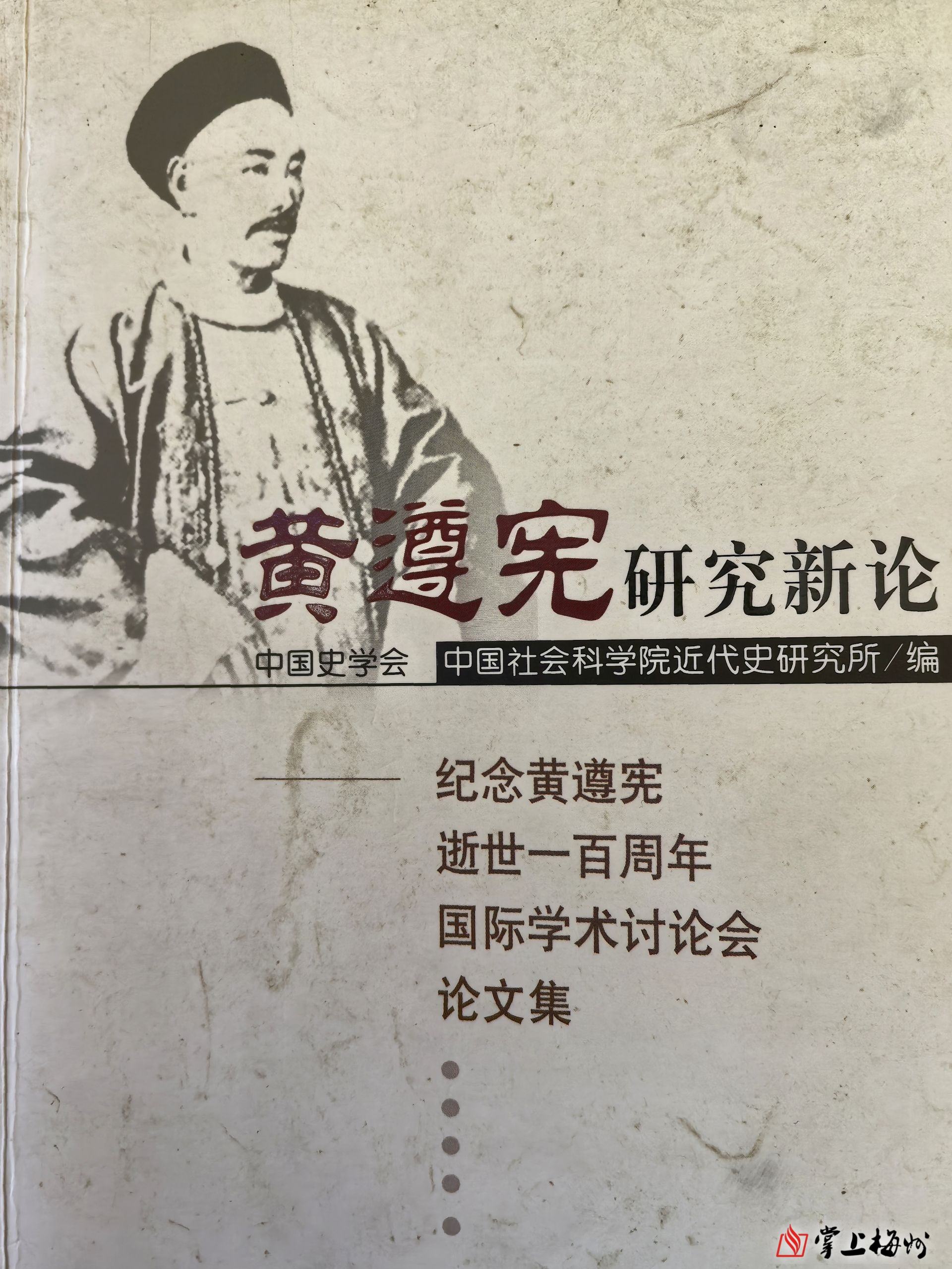

2005年北京举办“纪念黄遵宪逝世一百周年国际学术讨论会”出版论文集(社会科学文献出版社,2007年版)

2005年北京举办“纪念黄遵宪逝世一百周年国际学术讨论会”出版论文集(社会科学文献出版社,2007年版)

专门前来黄遵宪故居“人境庐”访问的日本国立民族学博物馆副教授周达生曾经说道:“我所以从1973年开始到现在,七次来中国考察,就是受到《日本杂事诗》和《日本国志》的启发和鼓舞,我虔诚地向黄遵宪先生学习:经年累月,‘披览载籍,咨询故老,采风问俗,搜求逸事’,为增进中日两国人民的相互了解而努力。”他在给另一位中国友人的信中亦指出:“我对黄遵宪先生可以感到佩服之点是,他不只是有能的外交官或文学家,而又是从某些角度观察时,可以说是民俗学或者民族学的创始者这一点……黄先生在清朝的时候,就有对日本文化的好奇心,而把所关心到的事情,动身实践这点,可说是无意之中达到了中国对日本民俗或民族学‘考察’之创始工作。这一点,我想是我们需要注目的。”

记得北京民俗学讲习班时,钟敬文先生对我从民俗学角度研究黄遵宪给予鼓励,认为“是一个新的视角,值得好好挖掘”。他接着说,“黄遵宪的民俗研究特别重视民间歌谣,在他的《人境庐诗草》中,特地收入九首客家山歌,这在我国文学史上恐怕是一个创举。”老一辈民俗学家容肇祖、罗致平看了我的论文后,在回信时都给予充分肯定和热情鼓励。罗致平教授信中还说,他与钟老交谈过这篇论文,“钟老夫子(即钟敬文)称准备交给有关杂志发表。顺告。”

在这一时期,先后关注到黄遵宪与民俗学关系并作论述的学者还有不少,包括王晓秋、郑海麟、张振犁、张紫晨、王文宝、萧放、毛巧晖、周晓平等。可见黄遵宪的民俗学理论已在学界产生了影响。

黄氏民俗理论的启示及其在中国民俗学史上的地位

一百多年前,黄遵宪立足中华传统面向世界,对中、西(尤其是中国与日本)的民俗文化进行比较研究,以及对传统与现代关系的探索,取得重要理论成果,在当代仍具有重要的启示意义。

黄遵宪在《日本国志》等著作中,通过对日本明治维新的观察,强调本土文化的主体性。他认为民俗是民族文化的精神内核,是民族认同的重要载体,每个国家的民俗都有好与不好两个方面,研究外国民俗可以借鉴取法别国的长处,认识并改革自己的短处。在吸收外来文化时,需保持本土文化的自主性,避免因盲目模仿而丧失独特性。他主张治国化民、移风易俗,辩证看待传统民俗,既摒弃其糟粕又坚守良风厚俗,如摒弃缠足、迷信、重男轻女等陋习,对乡约、自治、互助精神等则值得保留;他认为民俗是民族记忆的载体,通过发动民众参与民俗活动,可增强文化认同感,抵制历史虚无主义。同时,他提出“我手写我口,古岂能拘牵”,让民间语言融入文学创作,主张不拘一格、勇于创新……总之,黄遵宪的民俗理论具有辩证的思维方式和对文化主体性的坚守,在当代仍具有重要启示意义。尤其在当今全球化背景下如何保护民族民俗文化、构建中国民俗文化自信,推动文化创新等方面都提供了思想资源。

尽管黄遵宪的民俗学理论对后世产生了重要影响,但对他在这方面的贡献及其在中国民俗学史上的历史地位却未引起足够重视,或者说是语焉不详。究其原因,可能与“五四”时期中国民俗学运动风起云涌、名家荟萃有关。但客观地说,黄遵宪民俗理论对中、日两国民俗学都具有开风气之先的作用。从《礼俗志》四卷取材来看,可以断定大部分是在1882年黄遵宪离开日本之前写的。那时世界上第一个民俗学会刚刚在英国伦敦成立不久,而日本国内还没有民俗学研究的苗头。值得惊讶的是,就是在这样的历史背景下,黄遵宪在《礼俗志》中却有系统地提出了自己有关民俗学的理论和见解。这些涉及到民俗形成的原因,民俗的特点和作用,民俗研究的方法、内容、目的等一系列的见解,在当时无疑具有独创性。它对民俗文化内容的分类(共十四类),涉及内容之全面,几乎与现代民俗学一般无异。“事实上,黄遵宪对日本民俗文化的研究,对1913年柳田国男等人发起的日本民俗学研究具有开启性的作用。”(郑海麟语)就国内而言,黄遵宪也是我国民俗学的最早倡导者,比起1911年张亮采的《中国风俗史》、1912年胡朴安的《中华全国风俗志》,均早了十几年。

正因为如此,长期从事中国民俗学发展史研究的王文宝在《中国民俗学发展史》一书中,在介绍“五四运动以前我国的民俗学”时,首先就介绍黄遵宪的民俗学理论。而在中国民俗学会编纂的《民俗春秋——中国民俗学会20周年纪念论文集》中,著名民俗学家陈勤建的文章中有一段精彩的描述:“发生在五四运动前后的中国民俗学运动,是中国现代文化史上的一道奇特风景。活跃在文坛上的文、史、哲各学科名流专家、学者教授黄遵宪、梁启超、蔡元培、周作人、鲁迅、李大钊、陈独秀、刘复、胡适、沈兼士、常惠、钱玄同、顾颉刚、江绍原、杨成志、沈雁冰、郑振铎、朱自清、闻一多、容肇祖以及钟敬文、娄子匡等或摇旗呐喊,身体力行,纷纷投入其间,其阵营之强大,所涉及范围之广博,成果之丰硕,在中国民俗学史上,乃至中国现代思想文化史上也是罕见的。”是的,在中国民俗学运动中,走在最前面的就是黄遵宪!诚如北京大学历史系王晓秋教授指出:“黄遵宪在民俗学研究方面是一位伟大的先驱者。他在一百多年前,也就是民俗学作为一门学科在世界上刚刚诞生,而中国和日本的民俗学学科尚未建立的时代,就已经对民俗学理论提出了一系列精辟的见解,并对中国和日本的民俗进行了大量考察、描述和比较研究的实践,开中国近代中外研究之先河,为中日民俗研究作出了卓越的贡献。”

综上所述,充分说明了黄遵宪关于民俗研究的理论和实践,确实给我国的民俗学界以启示和影响,从而奠定了他在中国民俗学史上的地位。他是晚清最早“睁眼看世界”的“第一人”,继承我国古代民俗文化传统,又面向世界去思考与实践民俗学理论建构的人——他的民俗学理论,带有鲜明的中国特色。在学术界呼吁“建设中国民俗学理论学派”的今天,显得尤为难能可贵。正是从这个角度上看,黄遵宪可说是中国近代民俗学的伟大先驱。时至今日,在纪念黄遵宪逝世120周年之际,重新梳理黄遵宪民俗理论的历史渊源,正确评价黄遵宪在我国民俗学史上的成就和重要贡献,继承和借鉴黄遵宪有关民俗研究的宝贵遗产,对于深化黄遵宪学术研究与发展我国的民俗学都是有积极意义的。

(作者系粤港澳大湾区名人与大学文化研究中心副主任、深圳大学客座教授、硕士生导师)

编辑:廖智

审核:陈嘉良

请输入验证码