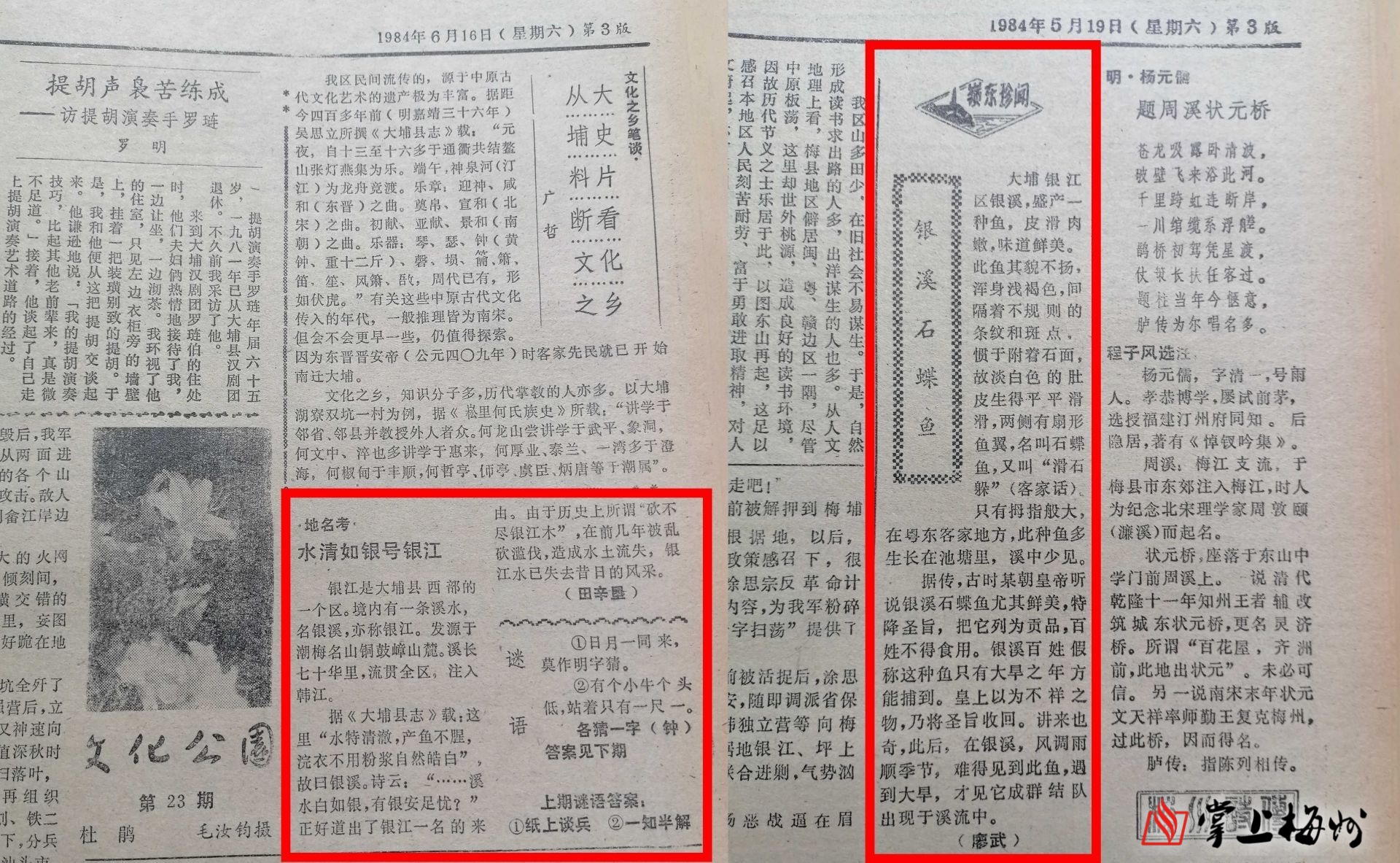

1984年《梅江报》"文化公园"刊登的《水清如银号银江》《银溪石鲽鱼》两文(笔者自国家图书馆阅览室翻拍)

1984年《梅江报》"文化公园"刊登的《水清如银号银江》《银溪石鲽鱼》两文(笔者自国家图书馆阅览室翻拍)

●房畅宜

在粤东山区,有一条神奇的河流——银江。

银江是我的家乡大埔县银江镇的河流,自西向东横贯全镇,全长45公里,流域面积211平方公里,比银江镇面积略大。银江一源出自粤东最高峰铜鼓嶂,一源出自大埔县和梅江区最高峰银窿顶,在胜坑村汇合,有大水坑、黄沙坑、雷公坑、明新溪、冠山溪、昆仑溪、玉尺溪等支流,在河口村流入韩江。

银江古称银溪,虽然不是大江大河,却久负盛名。广东河流众多,流域面积在100平方公里以上者共有614条。清初屈大均《广东新语》记载的河流屈指可数,银江即为其中之一:“银溪,在大埔西七十里,所产鱼不腥,以其水浣衣,不用粉浆,自然皓白,故曰银溪。咏者云:‘水有银光是月华。’”在《广东通志》等清朝地方志中,银溪也不乏记载。谚语“煮鱼不用姜,洗衫不用浆”和古诗“山山植密林,水水通轻舟。溪水白如银,有银安足忧”,至今在故乡流传。

银江的水特别清澈,五尺余深可见江底沙粒游鱼。每逢山洪暴发,不过一两日,江水即恢复清澈见底。妇女到江边洗衣,不用粉浆,衣服愈洗愈白,晒干后自然挺括。银江为何如此神奇?首先,银江水源处有矾矿,而明矾有过滤与净化作用;其次,银江全境层峦叠翠,满山都是树,水土流失少。一方水土养一方人,银江女子肤色好,有“银江女子桃花面”之誉,恐怕也是这个原因。

或许和水质奇特有关,银溪所产鱼类甚多。如石鳊、沙鳅、黄鲇、石鲽鱼、狗不拿、猪嫲鳍等,其中以石鲽鱼最为著名。石鲽鱼像拇指般大小,呈深褐色,身上有美丽斑纹,两侧有扇形鱼翅,腹部淡白,喜欢贴在水中石上。石鲽鱼肉嫩骨软,其味甘香鲜美,焙干后可储藏三四个月。相传乾隆皇帝下江南时曾品尝石鲽干,赞不绝口,意欲列为贡品。银江百姓担心难以应付,便借口只有大旱之年才能捕获此鱼。乾隆皇帝听后认为此物不祥,遂予免贡(《银江镇志》)。石鲽鱼在春夏之交繁殖,幼鱼大如虾米,贴在石上清晰可见。小石鲽鱼可生吃。年少时,我曾趴在老家冠山溪溪石上,双手伸入水中包揽,揽到小石鲽鱼后就吞落肚。

台北市大埔同乡会《大埔会刊》文章《银江石鲽干》载录,之前,石鲽鱼一天最多可捕获一两百斤。以后,由于电鱼、毒鱼与长期过度捕捞,石鲽鱼等银溪鱼越来越少,石鲽鱼如今已经濒临灭绝。但愿乡亲们能珍惜上天赐予家乡的这份馈赠,救救银溪鱼,让“煮鱼不用姜”的佳话永远流传下去。

有水的地方就有船,银溪也不例外。银溪船俗称矿舠子,最初用来运载矿产。自坪上村到河口村,银溪船顺流而下要经过酒瓮陂、歧滩陂、雷公陂、三条滩、贵窟滩、三灌滩等险滩,雷公陂是最为惊险的一关。民国时期,大埔县县长梁若谷视察银江,返程时乘银溪船饱览银溪两岸秀色。船下雷公陂后,梁县长曾口占一诗:“雷公若险关,瀑布挂前川。人舟随帘下,遍体觉凝寒。”除了在银江,银溪船也在韩江、梅江、汀江行驶。由于轻便快捷,安全可靠,在潮梅地区享有很高声誉。因修筑多座拦河坝,银江于1981年断航,银溪船从此退出历史舞台。

银江崎险湍急、乱石遍布,银溪船逆流而上颇费人力。从前,银江人日用百货多数由挑担工从大麻镇挑回龙市。曾经有一首客家山歌唱道:“有女毋好嫁银江,挑担难上百碫冈。见星出门见星转,挑断脚骨饿断肠。”1971年梅埔公路通车后,银江人再也不用到大麻挑担了。这时唱起另一首山歌:“银江是个好地方,青山绿水绕村庄。几多靓丽十八女,都到银江找情郎。”

银江位于梅埔丰三县边境。相传,家乡父老根据明朝闽粤赣地区传奇堪舆家刘江东的谶语——“好地出在胜坑口,金龟把水口。右手牵头牛,左手牵头狗。人若选得对,黄金万万斗”——选定龙市作为银江墟场,龙市后来果然热闹繁华。因“墟”和“输”谐音,银江人以为不吉,便将“墟日”称为“赢日”。

银江是大埔通往梅州市区与粤港澳大湾区的西大门。在梅埔公路莲花山脉路段,有一座雄伟的“大埔人民欢迎您”牌坊。我每次返乡,当汽车通过这段公路时,终于回到或又要离开老家之感油然而生。

清清银溪水,默默润泽银江大地,潺潺流淌的是游子对故乡无尽的思念。

——“文化公园”投稿邮箱:mzrbwhgy@163.com

编辑:曾秋玲

审核:陈嘉良

请输入验证码