拨亮闽北苏区革命之光

——记福建省委早期重要领导人邱泮林

□朱伟杰

人物简介:

邱泮林,曾用名林清华、邱焕民,大埔县百侯镇侯南村人。1907年出生,1925年在厦门集美学校加入共青团,1926年转为中共党员;1927年1月出任中共闽南部委(特委)常委兼秘书长。同年12月,福建临时省委成立以后,先后担任或兼任过省委秘书长、宣传部长、组织部长,福州市委书记、厦门市委书记,省委巡视员、特派员等职务。1930年8月被任命为江西省委书记。1938年在百侯中学病故,年仅31岁。

邱泮林生命短促,但他创造的革命业绩,在革命斗争中所焕发出来的顽强精神,已经被历史铭记。

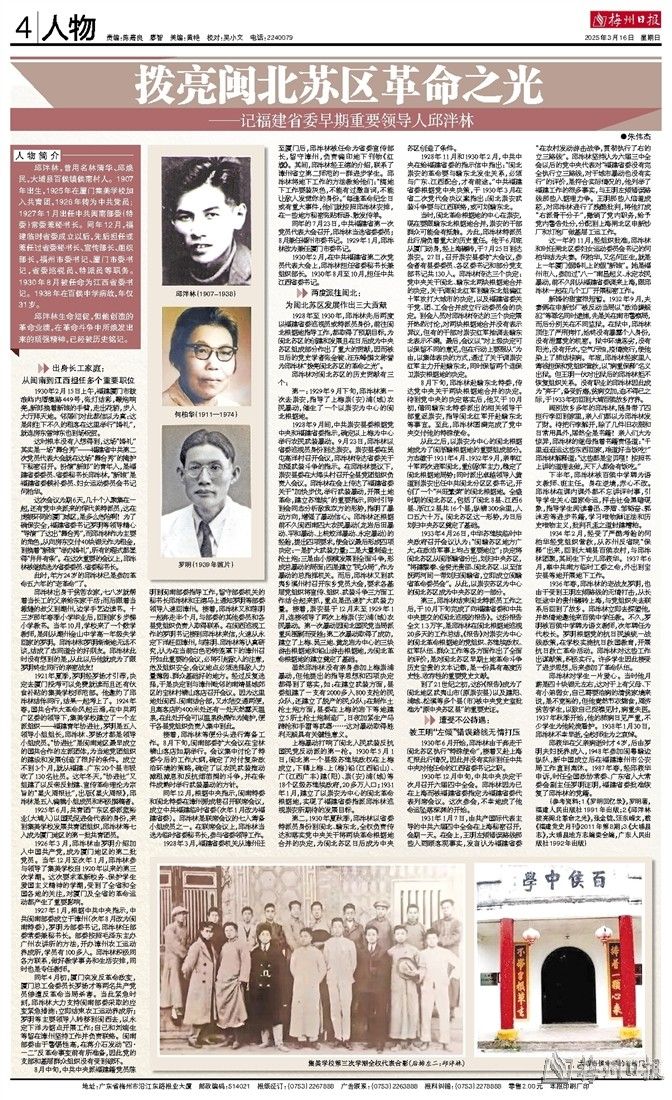

邱泮林(1907-1938)

邱泮林(1907-1938)

邱泮林的妻子何柏华(1911—1974)

邱泮林的革命领路人和亲密战友罗明(1938年照片)

邱泮林的革命领路人和亲密战友罗明(1938年照片)

集美学校第三次学潮全权代表合影(后排左二:邱泮林)

出身长工家庭:

从闽南到江西担任多个重要职位

1930年2月15日上午,福建厦门市鼓浪屿内厝澳路449号,张灯结彩,鞭炮响亮,新郎挽着新娘的手臂,走出花轿,步入大厅拜天地。邻居们对此都信以为真:这是刚住下不久的租客在这里举行“婚礼”,就连房东曾坤东也到场祝贺。

这时根本没有人想得到,这场“婚礼”其实是一场“舞台秀”——福建省中共第二次党员代表大会就在这场“舞台秀”的掩护下秘密召开。扮演“新郎”的青年人,是福建省委委员、省委秘书长邱泮林,“新娘”是福建省委候补委员、妇女运动委员会书记何柏华。

这次会议为期6天,几十个人聚集在一起,还有党中央派来的恽代英特派员,这在虎狼环伺的厦门城区,是多么危险啊!为了确保安全,福建省委书记罗明等领导精心“导演”了这出“舞台秀”,而邱泮林作为主要的角色,从向房东交付40块银元作为租金,到挽着“新娘”“举办婚礼”,所有的程式都显得“井井有条”。在这次重要的会议上,邱泮林被继续选为省委委员、省委秘书长。

此时,年方24岁的邱泮林已是参加革命五六年的“老革命”了。

邱泮林出身于贫苦农家,七八岁就帮着当长工的父亲给东家干活;而后跟着当裁缝的叔父到潮州,边学手艺边读书。十三岁那年春季小学毕业后,回到家乡步梯小学教书。当年10月,学校来了一个数学教师,是刚从潮州金山中学高一年级失学回家的罗明。邱泮林和罗明渐渐地无话不谈,结成了志同道合的好朋友。邱泮林此时没有想到的是,从此以后他就成为了跟罗明终生同行的亲密战友!

1921年夏季,罗明经罗扬才引荐,决定去厦门投考可以免费就读而且还有伙食补贴的集美学校师范部。他邀约了邱泮林结伴同行,结果一起考上了。1924年春,国共合作大革命风起云涌,在中共两广区委的领导下,集美学校建立了一个左派组织——福建青年协进社,罗明是五人领导小组组长,邱泮林、罗扬才都是领导小组成员。“协进社”是闽南地区最早成立的国共合作的左派团体,为当地党团组织的建设和发展创造了很好的条件。成立不到3个月,就从福建、广东20个县市吸收了130名社员。这年冬天,“协进社”又组建了以反帝反封建、宣传革命理论为宗旨的“星火周报社”,出版《星火周报》,邱泮林是五人编辑小组成员和积极撰稿者。

1925年6月,共青团广东区委派蓝裕业(大埔人)以国民促进会代表的身份,来到集美学校发展共青团组织,邱泮林等七人成为厦门地区的第一批共青团员。

1926年3月,邱泮林由罗明介绍加入中国共产党,成为厦门地区的第二批党员。当年12月至次年1月,邱泮林参与领导了集美学校自1920年以来的第三次学潮。这次要求革新校务、保护学生爱国主义精神的学潮,受到了全省和全国各地的关注,对厦门及全省的革命运动都产生了重要影响。

1927年1月,根据中共中央指示,中共闽南部委成立于漳州(次年8月改为闽南特委),罗明为部委书记,邱泮林任部委常委兼秘书长。部委按照毛泽东主办广州农讲所的方法,开办漳州农工运动养成所,学员有100多人。邱泮林积极同各方联系,做好教学事务和生活安排,同时也是专任教师。

同年4月初,厦门突发反革命政变,厦门总工会委员长罗扬才等两名共产党员惨遭反革命当局杀害。当此紧急时刻,邱泮林大力支持闽南部委采取的应变紧急措施:立即结束农工运动养成所;罗明等主要领导人转移到闽西去,以永定下洋为据点开展工作;自己和刘端生等留在漳州坚持工作并负责联络。闽南部委由于警惕性高,在蒋介石发动“四·一二”反革命事变前有所准备,因此党的支部和基层群众组织没有受到破坏。

8月中旬,中共中央派福建籍党员陈明到闽南部委指导工作,留守部委机关的秘书长邱泮林和王德马上通知罗明等部委领导人速回漳州。接着,邱泮林又和陈明一起奔走半个月,与部委的其他委员和各县党组织负责人取得联系。在闽西巡视工作的罗明书记接到邱泮林来信,火速从永定下洋赶回漳州,与陈明、邱泮林等认真研究,认为在当前白色恐怖笼罩下的漳州召开如此重要的会议,必将引起敌人的注意,危及组织安全,会议地点必须选择敌人力量薄弱、群众基础好的地方。经过反复选择,于是决定到与漳州毗邻的南靖县城郊区的宝林村横山客店召开会议。因为这里地处闽西、闽南结合部,又水陆交通两便,且离客店约400米处还有一处天然露天温泉,在此处开会可以温泉洗澡作为掩护,便于各县党组织负责人集中到此。

接着,邱泮林等便分头进行筹备工作。8月下旬,闽南部委扩大会议在宝林横山客店如期举行。会议集中讨论了特委今后的工作大纲,确定了对付复杂政治环境的策略,确定了以农民武装推动减租减息和反抗烟苗捐的斗争,并在条件成熟时举行武装暴动的方针。

同年12月,根据中央指示,闽南特委和闽北特委在漳州振成巷召开联席会议,成立中共福建临时省委(次年1月改为福建省委)。邱泮林是联席会议的七人筹备小组成员之一。在联席会议上,邱泮林当选为临时省委秘书长,参与省委领导工作。

1928年3月,福建省委机关从漳州迁至厦门后,邱泮林被任命为省委宣传部长,留守漳州,负责编印地下刊物《红旗》。其间,邱泮林经王德的介绍,联系了漳州省立第二师范的一群进步学生。邱泮林将地下工作的方法教给他们:“搞地下工作要装灰色,不能有过激言词,不能让敌人发觉你的身份。”每逢革命纪念日或有重大事件,他们就按照邱泮林安排,在一些地方秘密张贴标语、散发传单。

同年的7月23日,中共福建省第一次党员代表大会召开,邱泮林当选省委委员;8月兼任福州市委书记。1929年1月,邱泮林改为兼任厦门市委书记。

1930年2月,在中共福建省第二次党员代表大会上,邱泮林担任省委秘书长兼组织部长。1930年8月至10月,担任中共江西省委书记。

两度派往闽北:

为闽北苏区发展作出三大贡献

1928年至1930年,邱泮林先后两度以福建省委巡视员或特派员身份,前往闽北根据地指导工作,都取得了预期目标,为闽北苏区的创建和发展且在日后成为中央苏区组成部分作出了重大的贡献,因而被日后的党史学者张金锭、汪东峰撰文称誉为邱泮林“拨亮闽北苏区的革命之光”。

邱泮林对闽北苏区的历史贡献有三个:

第一:1929年9月下旬,邱泮林第一次去崇安,指导了上梅崇(安)浦(城)农民暴动,催生了一个以崇安为中心的闽北根据地。

1928年9月间,中共崇安县委根据党中央和福建省委指示,确定以上梅为中心举行农民武装暴动。9月23日,邱泮林以省委巡视员身份到达崇安。崇安县委在吴屯高洋村召开会议,邱泮林传达省委关于加强武装斗争的指示。在邱泮林提议下,崇安县委在大埠头村召开全县党团组织负责人会议。邱泮林在会上传达了福建省委关于“加快步伐,举行武装暴动,开展土地革命,建立苏维埃”的重要指示,同时引导到会同志分析敌我双方的形势,指明了暴动方向,增强了暴动信心。邱泮林还根据前不久闽西南四大农民暴动(龙岩后田暴动、平和暴动、上杭蛟洋暴动、永定暴动)的经验,提出四项要求,使会议最后形成四项决定:一是扩大武装力量;二是大量制造土枪土炮;三是由小规模发展到全面斗争,形成总暴动的局面;四是建立“民众局”,作为暴动的总指挥机关。而后,邱泮林又到武夷乡溪州村召开东乡党员大会,要求各基层党组织将宣传、组织、武装斗争三方面工作结合起来抓,重点是迅速扩大武装力量。接着,崇安县于12月末至1929年1月,连接领导了两次上梅崇(安)浦(城)农民暴动。第一次暴动因闽北国民党当局派重兵围剿而受挫;第二次暴动取得了成功,建立了上梅、吴三地、黄龙岩为中心的三块游击根据地和铅山游击根据地,为闽北革命根据地的建立奠定了基础。

虽然邱泮林没有亲身参加上梅崇浦暴动,但他提出的指导思想和四项决定都得到了落实,如:在建立武装方面,县委组建了一支有2000多人800支枪的民众队,还建立了脱产的民众队;在制作土枪土炮方面,县委在上梅的岩下等地建立5所土枪土炮制造厂,日夜加紧生产马蹄枪和手雷等武器……这对暴动取得胜利无疑具有关键性意义。

上梅暴动打响了闽北人民武装反抗国民党反动派的第一枪。1930年5月1日,闽北第一个县级苏维埃政权在上梅成立,下辖上梅、上(梅)铅(江西铅山)、广(江西广丰)建(阳)、崇(安)浦(城)等18个区级苏维埃政府,20多万人口;1931年1月,建立了以崇安为中心的闽北革命根据地,实现了福建省委指派邱泮林巡视崇安所期待的发展目标。

第二,1930年夏秋季,邱泮林以省委特派员身份到闽北、赣东北,全权负责传达和落实党中央关于将两块革命根据地合并的决定,为闽北苏区日后成为中央苏区创造了条件。

1928年11月和1930年2月,中共中央在给福建省委的指示信中指出:“闽北崇安的革命要与赣东北发生关系,必须与广东、江西配合,才有前途。”中共福建省委根据党中央决策,于1930年3月在省二次党代会决议案指出:闽北崇安武装斗争要与江西联络,或可划赣东北。

当时,闽北革命根据地的中心在崇安,现在要跟赣东北根据地合并,崇安的干部群众可能会有抵触。为此,邱泮林特派员此行肩负着重大的历史重任。他于6月底从厦门动身,经上海辗转,于7月25日到达崇安。27日,召开崇安县委扩大会议,参会者有县委委员、各区委书记和部分党支部书记共130人。邱泮林传达三个决定:党中央关于闽北、赣东北两块根据地合并的决定,关于调闽北红军到赣东北组编红十军攻打大城市的决定,以及福建省委关于党、团、工会合并成立行动委员会的决定。到会人员对邱泮林传达的三个决定展开热烈讨论,对两块根据地合并没有表示异议,但有的干部对崇安红军抽调去赣东北表示不满。最后,会议以“对上级决定可以保留不同的意见,但在行动上要服从”为由,以集体表决的方式,通过了关于调崇安红军主力开赴赣东北,同时保留两个连保卫崇安根据地的决定。

8月下旬,邱泮林赴赣东北特委,传达党中央关于两块根据地合并的决定。待到党中央的决定落实后,他又于10月初,偕同赣东北特委派出的相关领导干部重返崇安,指导闽北红军开赴赣东北等事宜。至此,邱泮林圆满完成了党中央交付他的特殊使命。

从此之后,以崇安为中心的闽北根据地成为了闽浙赣根据地的重要组成部分。方志敏于1931年4月、1932年9月,亲率红十军两次进军闽北,重创敌军主力,稳定了闽北根据地局势;同时派出卓越领导人黄道到崇安出任中共闽北分区区委书记,开创了一个“兴旺繁荣”的闽北根据地。全盛时期的闽北苏区,包括了闽北8县、江西6县、浙江2县共16个县,纵横300余里,人口五六十万。闽北苏区这一形势,为日后划归中央苏区奠定了基础。

1933年4月26日,中华苏维埃临时中央政府召开会议认为:“闽赣苏区地方广大,在政治军事上均占重要地位”;决定将闽北苏区从闽浙赣省分出,划归中央苏区,“将建黎泰、金资光贵邵、闽北苏区、以至信抚两河间一带划归闽赣省,立即成立闽赣省革命委员会”。从此,以崇安苏区为中心的闽北苏区成为中央苏区的一部分。

第三,邱泮林结束闽北特派员工作之后,于10月下旬完成了向福建省委和中共中央提交的《闽北巡视的报告》。这份报告全文1.3万字,是邱泮林在闽北根据地巡视20多天的工作总结。《报告》对崇安为中心的闽北革命根据地的党组织、苏维埃政权、红军队伍、群众工作等各方面作出了全面的评价,是对闽北苏区早期土地革命斗争历史宝贵的文本记载,是一份具有高度历史性、收存性的重要党史文献。

到了21世纪之初,这份《报告》成为了闽北地区武夷山市(原崇安县)以及建阳、浦城、松溪等多个县(市)被中央党史室批准为“原中央苏区县”的重要史证。

遭受不公待遇:

被王明“左倾”错误路线无情打压

1930年6月开始,邱泮林由于奔走于闽北苏区执行“特殊使命”,接着又赴上海汇报此行情况,因此并没有实际到任中共中央对他任命的江西省委书记之职。

1930年12月中旬,中共中央决定于次月召开六届四中全会。邱泮林因为已在上海而被福建省委指定为福建省委代表列席会议。这次参会,不幸地成了他命运坠落深渊的开始。

1931年1月7日,由共产国际代表主导的中共六届四中全会在上海秘密召开,会期一天。在会上,王明左倾错误路线那些人罔顾客观事实,发言认为福建省委“在农村发动游击战争,贯彻执行了右的立三路线”。邱泮林坚持认为六届三中全会以后的党中央代表对“福建省委没有完全执行立三路线,对于城市暴动也没有实行”的评价,是符合实际情况的,他列举了福建工作的很多事实,与王明左倾错误路线那些人据理力争。王明那些人恼羞成怒,对邱泮林进行了残酷批判,将他打成“右派骨干分子”,撤销了党内职务,给予党内警告处分,分配到上海闸北区申新纱厂和灯泡厂做基层工运工作。

这一年的11月,经组织批准,邱泮林和时任闸北区委妇女运动委员会书记的何柏华结为夫妻。何柏华,又名何正生,就是上一年厦门假婚礼上的假“新娘”。她是福州市人,参加过“八一”南昌起义、永定农民暴动,前不久刚从福建省委调来上海,跟邱泮林一起在几个工厂开展秘密工作。

新婚的甜蜜很短暂。1932年9月,夫妻俩在申新纱厂被反动当局以“政治嫌疑犯”等罪名同时逮捕,先是关在南市警察局,而后分别关在不同监狱。在狱中,邱泮林顶住了严刑拷打,始终没有暴露个人身份,没有泄露党的机密。狱中环境恶劣,没有阳光,没有开水,空气污浊,疫情流行,使他染上了肺结核病。年底,邱泮林经家里人筹钱担保和党组织营救,以“病重保释”名义出狱。但王明一伙对出狱后的邱泮林拒不恢复组织关系。没有职业的邱泮林因此成为“弃子”,备受折磨,贫病交加,迫不得已之际,于1933年初回到大埔百侯故乡疗养。

阔别故乡多年的邱泮林,随身带了四担行李回到家里,亲人们都以为邱泮林发了财。待把行李解开,除了几件旧衣服和日常用具外,居然全是书籍!亲人们大为惊异,邱泮林的继母指着书籍责怪道:“千里迢迢运这些东西回家,难道好当饭吃?”邱泮林解释道:“这些都是宝贝哩!按照书上讲的道理去做,天下人都会有饭吃。”

下半年,邱泮林被百侯中学聘为语文教师、班主任。身在逆境,赤心不改。邱泮林在课内课外都不忘讲评时事,引导学生关心国家命运,抨击社会黑暗现象,指导学生阅读鲁迅、茅盾、邹韬奋、郭沫若等进步书籍,学习唯物辩证法和历史唯物主义,批判孔孟之道封建糟粕。

大埔百侯中学的老校门

1934年2月,经受了严酷考验的何柏华经党组织营救,从苏州反省院“保释”出来,回到大埔县百侯农村,与邱泮林团聚,其间生下女儿邱筱华。1937年6月,奉中共南方临时工委之命,外出到宝安县等地开展地下工作。

1936年春,邱泮林的老战友罗明,也由于受到王明左倾路线的无情打击,从长征途中的贵州辗转上海,与党组织失去联系后回到了故乡。邱泮林立即去探望他,并热情地邀他来百侯中学任教。不久,罗明被百侯中学聘为语文教师,次年聘任为代校长。罗明根据党的抗日民族统一战线政策,在学校实施抗日救国教育,开展抗日救亡革命活动。邱泮林对这些工作出谋献策,积极实行。许多学生因此接受了进步思想,后来参加了革命队伍。

邱泮林对学生一片爱心。当时他月薪是四十块银元左右,这对于上有父母、下有小弟弱女,自己需要治病的清贫家境来说,是不宽裕的,但他竟然节衣缩食,周济贫苦学生,以致自己捉襟见肘,病重失医。1937年秋季开始,他的肺病日见严重,不少学生为他轮流看护。1938年1月30日,邱泮林不幸早逝,全校师生为之哀悼。

邱筱华在父亲病逝时才4岁,后由罗明夫妇抚养成人,1948年参加闽粤赣边纵队,新中国成立后在福建漳州市公安局工作直到离休。1987年春,经邱筱华申诉,时任全国政协常委、广东省人大常委会副主任罗明证明,福建省委批准恢复了邱泮林的党籍。

(参考资料:1.《罗明回忆录》,罗明著,福建人民出版社1991年出版;2.《邱泮林拨亮闽北革命之光》,张金锭、汪东峰文,载《福建党史月刊》2011年第8期;3.《大埔县志》,大埔县地方志编委会编,广东人民出版社1992年出版)

(刊于梅州日报2025年3月16日人物版)

编辑:廖智

审核:陈嘉良

请输入验证码