●陈海战

导读:2024年12月21日,本报“家庭版”发表了陈海战的《父亲用热血和俭朴书写生命华章》一文(详见文末链接),引起社会关注。有战友打来电话和该文作者父亲陈朗新互诉衷肠,有朋友同事致以亲切问候,作者所在工作单位宁中中学工会还表示了关心慰问。应读者朋友们的要求,编者又特向作者约稿,希望能了解到其父与钢铁战士麦贤得并肩作战英雄事迹的更多细节。为此,他又从他父亲口中挖出一些“猛料”。今刊此文,以飨读者。

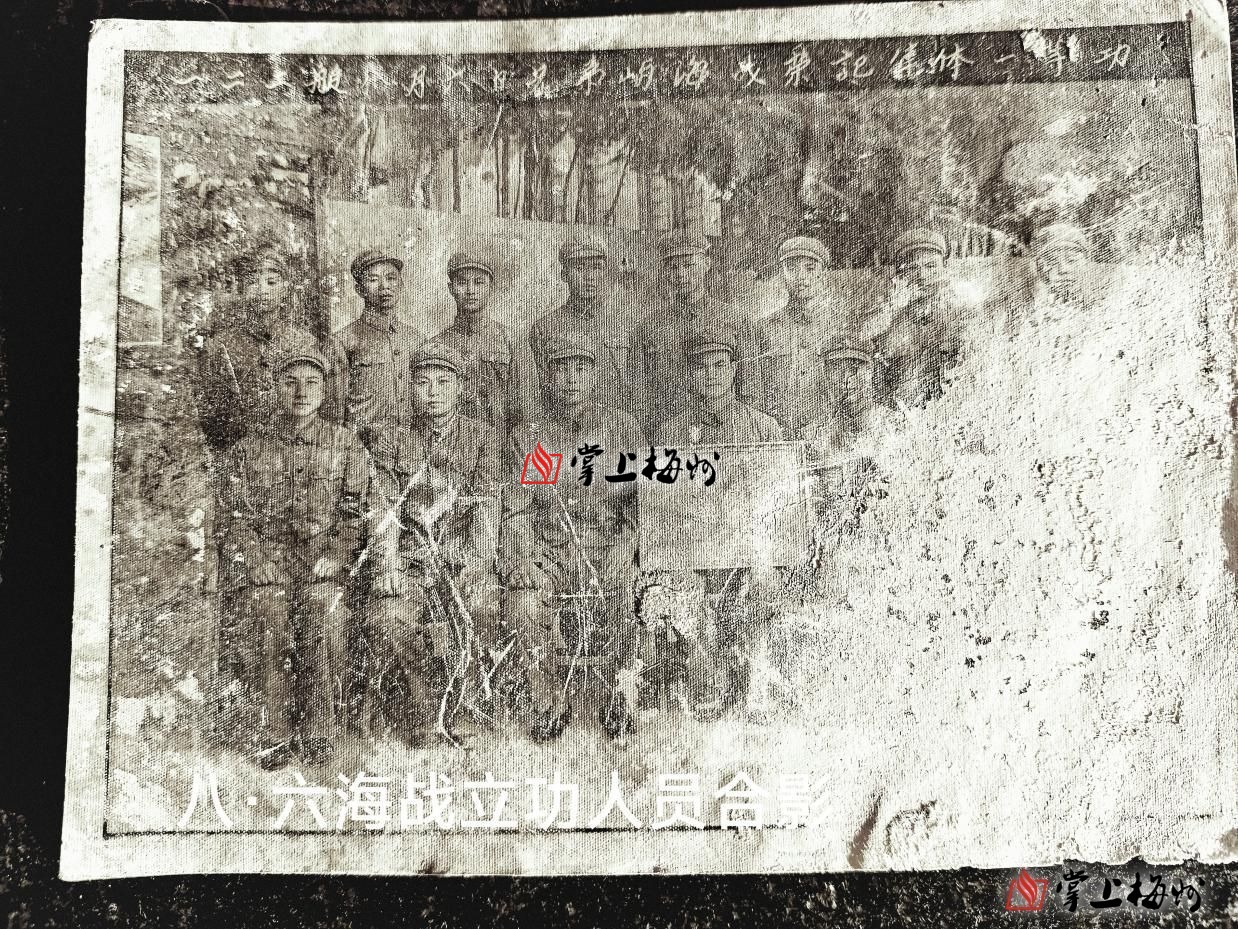

“八·六”海战荣记集体一等功合影

“八·六”海战荣记集体一等功合影

热血青春共奋斗

父亲陈朗新出生于1940年,家境贫寒的他仅完成初小学业,青年时代应征入伍中国人民解放军海军南海舰队。在南海舰队的岁月里,父亲与麦贤得一同开启了他们的军旅生涯。

他们都是文化程度不高的热血青年,但怀着对祖国的忠诚和对海军事业的热爱,毅然投身其中。轮机兵,这个技术含量颇高的兵种,对于他们来说是个不小的挑战。然而,他们没有丝毫退缩,而是选择了付出比常人更多的努力。在那些艰苦的日子里,无论是休息时间还是深夜,总能看到他们苦练技术的身影。他们相互鼓励,相互学习,共同进步。在无数个日夜的磨砺中,他们练就了过硬的本领,达到了在伸手不见五指的夜晚也能对机器进行盲操作维护和维修的程度,对机器的每一段管路、每一颗螺丝都了如指掌,甚至比对自己的身体还要熟悉。

他们凭借着自己的努力,双双获得了“技术能手”“五好战士”的光荣称号。这段奋斗的时光,是他们战友情的基石,他们在共同的目标和努力中,结下了深厚的情谊。

陈朗新在“八·六”海战海战中荣立二等功的喜报

陈朗新在“八·六”海战海战中荣立二等功的喜报

生死与共情谊深

蒋介石国民党政府败退台湾以后,不甘失败的命运,在美帝的支持下,多次派出军舰到沿海袭击骚扰渔民。1965年8月6日凌晨2点37分,蒋帮两艘战舰在浓重夜色掩护下,偷偷地进犯我们东山岛附近的渔场。

“八·六”海战的战火骤然燃起,父亲与麦贤得一同随舰出击,扑向目标“漳江号”和“剑门号”。战斗异常激烈,一颗炮弹击中战舰,麦贤得头部中弹,鲜血直流,瞬间模糊了双眼,很快便昏死过去。然而,英雄的意志是无比坚强的,麦贤得很快苏醒过来。此时,战舰在剧烈晃动,发动机声音异常,经验告诉他机器出现了故障,必须尽快排除,否则将错失战机。麦贤得强忍脑袋的剧烈疼痛,在双眼看不到任何事物的情况下,仅凭记忆和手感,用手摸索着一寸一寸的燃油管道,一道一道阀门,一颗一颗的螺丝。时间在紧张的排查中慢慢流逝,每一分每一秒都考验着他的毅力和意志。终于,经过3个多小时的艰难排查,他找到了那颗松动的螺丝,拼尽全身力气,用扳手把螺丝加固。爆炸的巨大震动使波箱移位,他已经没有了力气去复位,就用整个身体顶住移位的波箱,双手死死握住杠杆,保证轮机正常运转,他像“雕塑”一样一直坚守在自己的战斗岗位。在麦贤得的努力下,机器恢复了正常运转,为战斗的胜利提供了坚实的保障。最终,成功歼灭了“漳江号”和“剑门号”。

父亲在战斗中也经历了生死考验。看着受伤的战友和激烈的战况,他的心中充满了对胜利的渴望和对战友的担忧。这场战斗,让他们的战友情更加深厚,他们在生死之间,彼此牵挂,相互扶持,共同为了胜利而奋斗。

陈朗新荣获的各种奖牌

陈朗新荣获的各种奖牌

默默牵挂盼君安

麦贤得的英雄事迹传开后,得到了党中央的特别关注,毛主席、周总理亲自指示部队全力医治。然而,一块弹片却永远留在了英雄的头部,使他的意识更多处于模糊之中。父亲得知后,心急如焚,多次到医院看望这位一起浴血奋战的战友。每次看到麦贤得那迷茫的眼神,父亲的心中都充满了痛苦和无奈。麦贤得已全然不认识父亲,但父亲并不在意,他只是在心里默默祝福,希望战友能尽快康复,重回战场。

战争的硝烟散去,年长麦贤得5岁的父亲告别了军旅生涯,分配至兴宁糖厂工作。父亲始终牵挂着远方的麦贤得。由于当时通信和交通的落后,他们之间的联系甚少,但父亲对战友的牵挂却从未减少。这份牵挂,穿越了时空的限制,在岁月的长河中默默流淌。

热泪盈眶见君颜

时光荏苒,岁月如梭。2017年7月28日,习近平总书记在北京“八一”大楼亲自接见了麦贤得,并授予“八一勋章”。当我第一时间回到家里打开电视点击回放给父亲观看时,父亲激动得热泪盈眶。他目不转睛地看着电视屏幕上的老战友,哽咽地说道:“老战友,老战友,终于看到你了。你的精神状况看上去很好,这我就放心了。”那一刻,父亲眼中的泪花闪烁着多年来对战友的思念和牵挂。这一眼,仿佛穿越了几十年的时光,回到了他们一起奋斗的青春岁月;这一眼,也了却了父亲一生对战友的牵挂。在父亲的心中,麦贤得不仅仅是战友,更是他一生的兄弟,是他们共同经历的那段热血岁月的见证。

如今,父亲和麦贤得都已步入老年。他们的身体不再如当年那般硬朗,但他们的战友情却永远不会褪色。在这漫长的岁月里,他们用自己的青春和热血,谱写了一曲壮丽的战歌,也铸就了一段深厚的战友情。愿两位革命老人安康长寿,能亲眼看到台湾回归祖国的那一天,共同见证祖国的完全统一、繁荣昌盛!

本文发表于2025年2月17日《梅州日报》“文化公园”版

本文发表于2025年2月17日《梅州日报》“文化公园”版

——“文化公园”投稿邮箱:mzrbwhgy@163.com

链接:

父亲用热血与俭朴书写生命华章

本文发表于2024年12月21日《梅州日报》“家庭版”

●陈海战

父亲陈朗新出生于1940年,那是一个动荡且贫困的时代。家境的贫寒如同一把沉重的枷锁,却未曾锁住父亲那追求进步、渴望为家国贡献力量的炽热之心。

父亲仅完成初小学业,早早领略了生活的艰辛。然而,知识与技能的光芒,在他心中从未黯淡。即便身处艰苦环境,他依然默默地坚持自我学习与提升——那是他对未来的期许,对命运的抗争。

青年时代的父亲,报国之志熊熊燃烧。他应征入伍中国人民解放军海军南海舰队,开启了激情燃烧的岁月。在辽阔的海疆上,父亲刻苦训练,荣获“五好战士”“技术能手”等荣誉称号,并时刻准备着为保卫祖国而战。“八六海战”的烽火,至今仍在我的记忆中闪耀。父亲所在的鱼雷快艇中队英勇无畏,成功击沉蒋军“漳江号”和“剑门号”。在那场激烈的战斗中,父亲与英雄麦贤得并肩作战,他本人荣获“三等功”。

战争的硝烟散去,父亲告别了军旅生涯,分配至兴宁糖厂工作。他发扬部队中养成的坚韧与刻苦钻研的精神,迅速成为厂里的技术能手,面对各种技术难题,他总是能迅速且准确地找到解决之道,赢得了同事们的尊重与赞誉。他的名字,成为工厂工人敬业与奉献的代名词。

退休后的父亲,本可在安逸中享受晚年,但他却选择了另一条道路。老家的田野间,农忙时的旋耕机一旦出现故障,父亲总是第一时间挺身而出,带上工具便奔赴现场,哪怕弄得满身油污也毫无怨言。镇里的多缸柴油发电机需要调试,父亲凭借丰富的经验和精湛的技术,让机器重新欢快地运转。他的身影,成为了乡亲们心中最坚实的依靠。

在我的记忆深处,父亲一直是勤劳节俭、吃苦耐劳的典范。生活条件逐渐改善,可他依然保持着朴素的习惯。一件衣服,缝缝补补穿了多年也舍不得丢弃;饭菜只要还能入口,就绝不轻易浪费。他常说:“现在的生活来之不易,要懂得珍惜。”朴实的话语,如同警钟,时刻在我耳边敲响。

如今,父亲已八十多岁高龄,岁月的侵蚀让他的身体不再健壮,冠心病和慢阻肺如恶魔般折磨着他,但父亲的眼中依然闪烁着乐观积极的光芒。

我的名字陈海战,再现了父亲那段光荣的战斗岁月,也承载着他对子女的期望与嘱托。在笔者成长的道路上,父亲就是那盏永不熄灭的明灯。每当我面对困难想要退缩,父亲在战场上冲锋陷阵的英勇画面便会浮现在眼前,给予我勇往直前的勇气;每当我因工作的辛苦而心生抱怨,父亲在糖厂辛勤劳作的身影便会出现在脑海,让我重新振作,坚守职责;每当我想要挥霍浪费,父亲那朴实无华、勤俭节约的生活态度便会提醒我,让我懂得珍惜每一份来之不易的收获。

如今,我只愿父亲在余下的时光里,能少受病痛的折磨,多享受一些安宁与快乐。我愿时刻陪伴在他身旁,我要如同他曾经陪伴我成长一样,给予他无微不至的关怀与照顾,让他在温暖与幸福中度过每一天。

父亲的一生,是一部充满奉献与奋斗的壮丽史诗。他的故事,如同一股清泉,滋润着我的心田;如同一座灯塔,指引着我前行的方向。我深信,在父亲精神的感召下,我们的家庭将更加和睦美满,社会也将因无数像父亲这样的奉献者而变得更加美好。

编辑:曾秋玲

审核:陈嘉良

请输入验证码