●江连辉 何苏敏

梅州老报人张谨洲先生于2023年12月18日在《梅州日报》文化公园版《雪泥鸿爪留给后人细思量——读<五华县志(初稿)>》一文(见下图)刊发后,笔者深有感触共鸣,记挂在心。近因事翻查贮藏在档案铁柜里的原始尘封档案,无意间发现了1959年版《五华县志(初稿)》(简称《五华县志(初稿)》,下同)主修人古连、魏东海的笔记和回忆录手稿,打捞挖掘出了隐藏在该志背后的一些鲜为人知的故事。现整理出来,以飨读者和世人。

2023年12月18日《梅州日报》”文化公园“版局部

2023年12月18日《梅州日报》”文化公园“版局部

五华县自明代以来,先后共编修县志8次。明代2次编修,版本已失。清代3次编修,分别为康熙二年(1663)、二十六年(1687)、道光二十五年(1845),版本均传世。民国35年(1946)县志计划出版全志10册,因政局动荡,只有5册问世。以上四部旧志均经嘉应大学原副教授丁思深先生校点重印出版,广刊流布。新中国成立后,五华共进行了3次县志修编。其中1959年得到华南师范学院(今华南师范大学)师生75人协助,用半年多时间撰写出县志初稿5卷,但未审定出版,只有油墨刻印初稿留存,收藏在五华档案馆和县方志办,流落在民间极少。后面的《五华县志》(1991年版)和《五华县志(1979-2000)》(2010年版)均经严格审定,有统一书号,分别由广东人民出版社和方志出版社进行公开出版发行,大量存书于各政府机构、图书馆和民间人士手中,现在各大平台均可觅到。烙上“大跃进”时代印记的《五华县志(初稿)》,尽管因为当时历史的原因,未经正式审定,存在着脱离地方志编纂传统体例及记载内容浮夸失实的缺陷,最终未能成书进行公开出版发行,因此流入尘世甚少,但它却为研究当时的五华政治历史提供了宝贵的原始材料。

1959年五华修史编志缘起

1958年3月,毛泽东在成都主持中央工作会议期间,专门调阅《四川通志》《华阳国志》等一批志书,并选辑其中部分内容,转发给到会的领导同志。在这次会议上,毛泽东号召:“全国各地要修地方志。”同年8月9日,周恩来总理指示:“整理县志,把关于各地地方志中的经济建设、科学技术资料整理出来做到古为今用。”此事得到党中央的支持和全国各地的响应。1958年10月,中国科学院地方志小组《关于新修方志的几点意见》提出:“新志应贯彻执行厚今薄古的原则”,记载内容上应该“特别着重解放以后人民大众在政治、经济、文化建设上的新成就”,并希望“每个县、市都有新修的志书。”不久,上级发出通知,要求各地编写建国十年的史,作为一个重要科研项目向国庆十周年献礼。为此,中共五华县委决定贯彻党中央和毛泽东指示,为总结和宣扬五华县建国十年来的伟大成就,按照新体例编写《五华县志》和《五华革命斗争史》,以实际行动在文化“跃进”上实现突破。志书修编实行“政治挂帅”,要求详今略古,由远及近,按照历史内在联系和历史发展规律结合问题,古代历史写的少些,人民革命斗争史尽可能写得多一些,主要篇幅在“大跃进”。1958年冬,时任五华县档案馆馆长古连,带领《五华日报》社记者魏东海专程到广州,参观了由省博物馆举办的“全省县志、革命史编写展览”,看到了先进县编写县志的活动情况和先进事迹,深受启发和鼓舞。并访问拜访了时任广东省副省长的古大存同志,得到了古大存的大力支持。这是五华着手编写县志、革命史的起点。

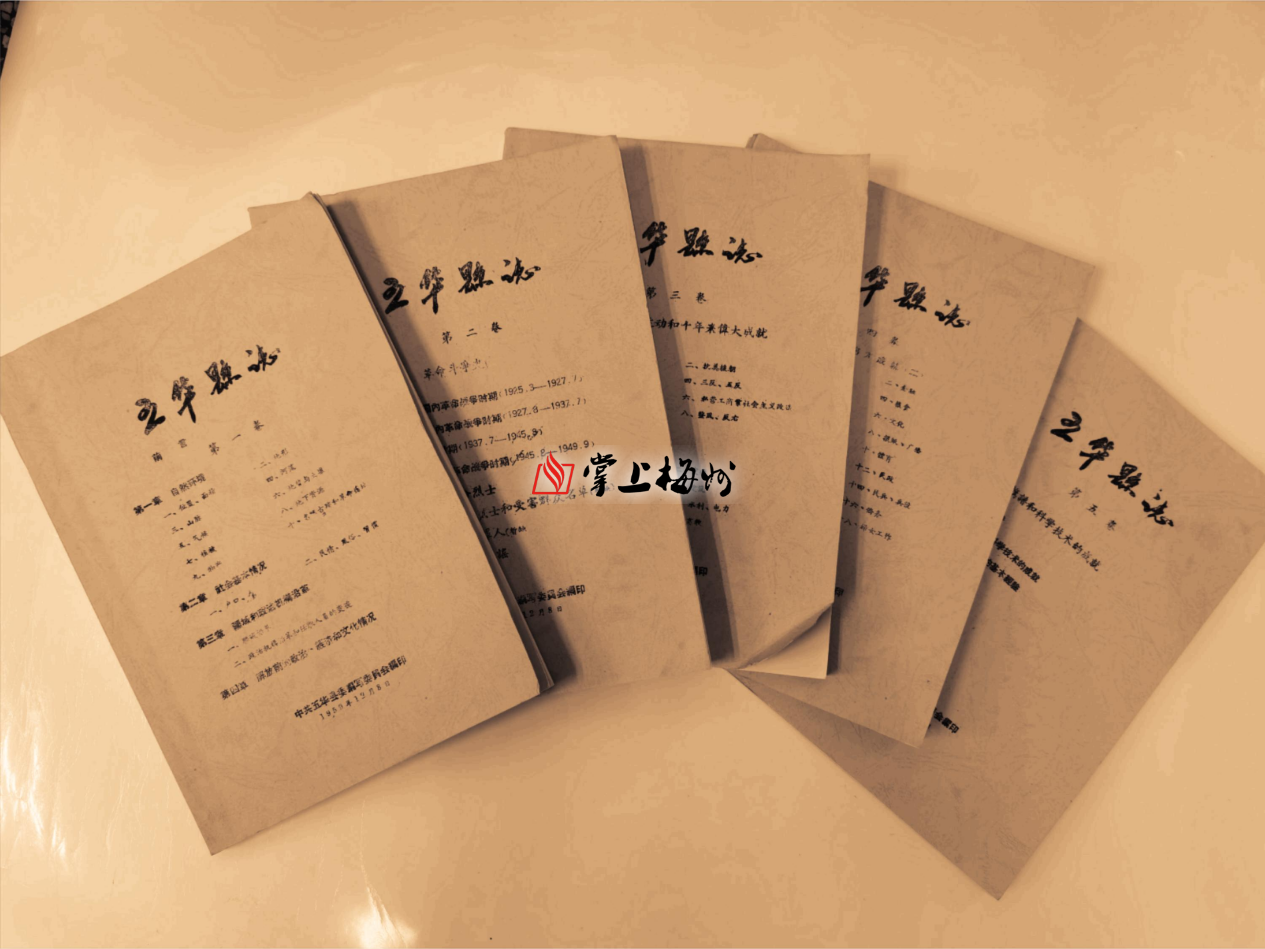

1958年版《五华县志(初稿)》一至五卷(油墨刻印本)

老革命古连勇挑重担

1959年5月,中共五华县委成立编写委员会,指定古连为负责人,兼革命斗争史编写组组长,组员刘荐修、李植廷、钟灼华、古益新等。县志编写组组长魏东海,组员有魏启飞、江彩章、孔振文、魏凤捷等七、八人。这些编写人员,不乏是解放前五华诸多大事、要事的组织者、参与者、支持者,更是重大历史事件的亲历者和知情者,故“能给人以亲历其境、亲闻其声、亲见其人的真实、动人的感觉。”这里重点说一下古连。古连(1897-1975),又名清海,是古大存同志的亲密战友。1950年3月后,历任中共五华县委委员,县总工会副主任、主任、主席,县老苏区生产建设委员会副主任,副县长等职。1951年9月,他与古公卓、李福娣参加“南方革命老区根据地代表团”赴京国庆观礼,受到毛泽东、周恩来等党和国家领导人的接见。1955年2月,小时候断断续续读过一年半书的古连被安排到汕头“中共粤东区党委文化补习学校”学习。期间,他克服了年岁大、文化低等困难,很快成为了学习标兵。1957年10月,该校停课整风,他被认为犯了“地方主义错误”而受到“党内警告”处分,受到了不公正的待遇。1958年7月,古连在文化补习学校结业后,组织上考虑到他年事已高(已超过60周岁),且身体有病,劝他办理退休。他找到了汕头地委组织部副部长、五华县委原第一书记郭明,动情地说:“我身体还好,可以工作,看门、叠报纸、倒痰盂、扫马路……干什么都行,就是不能吃闲饭!”并用山歌唱道:“我虽年老志坚强,劝我退休不应当;干到共产成功日,我都还要尽力帮。”郭明听了很受感动,希望他回去后着重把革命斗争历史和县志的资料搜集、整理、编写的工作做好。古连二话没说,愉快接受这一重任。1958年秋,古连从汕头回到五华,担任五华县档案馆馆长,兼任中共五华县委编写委员会负责人。此后,古连不计名利得失,满腔热情投入工作,带领编写组成员,深入到全县各个革命老区,广泛搜集整理了一大批革命史料和其他资料。他还根据自己的亲身经历撰写了《东征军在五华》《八乡山第一仗》《初上八乡山》等一大批革命回忆录,留下了许多弥足珍贵的原始史料,为五华县编史修志奠定了坚实的基础。此时,正是三年经济困难时期的第一年,全国上下都面临着严重的吃饭问题,大家勒紧腰带、忍饥受饿。古连也因营养不足,动脑时间过多,导致低血压而晕倒多次住院。

由古连定稿、主编的《五华县志(初稿)》是“大跃进”时期的产物,约有10万多字。其于1959年5月着手开始编写,至1959年12月初完成,历时仅半年多。随即调集干部十余人,采用蜡纸刻写进行印刷。这宣告了《五华县志(初稿)》共五卷的问世。其中第二卷《革命斗争史》和第三、四卷的《十年来伟大成就》是整部志书的重头戏和重点记述的内容。在今天看来,该志“似志非志”,堪称是“大跃进”时期用“大跃进”的方式、语言和速度而产生的一部志书。

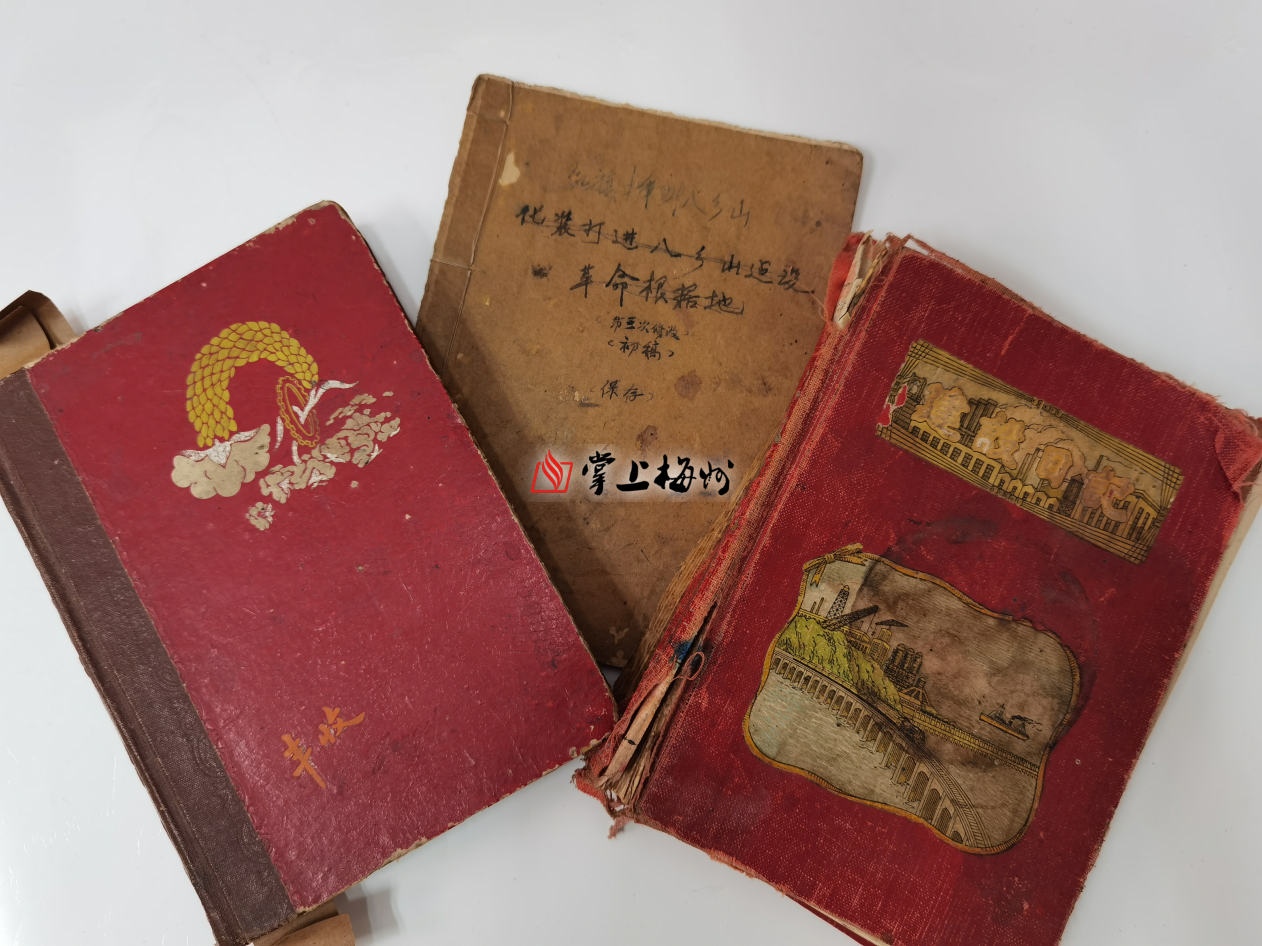

古连笔记本和手稿

古连笔记本和手稿

华南师范学院师生倾力协助

五华的编史修志工作得到华南师范学院75位师生在学术业务上的大力协助。

其实,早在1957年夏,中共五华县委为做好解放前受摧残的革命老根据地恢复、重建工作,组织县民政局干部约10人,分成两个调查组,先后分别到安流、梅林、双华、郭田等重点老革命根据地、老苏区调查、访问,通过事先开布置会,然后深入基层群众,访贫问苦,收集典型的方式,征集挖掘到大量的革命史料和革命歌谣。1959年8月,华南师范学院为改善教学方法,做到“理论与实践”相结合,得知五华是广东著名的老革命根据地和老苏区,又是革命家古大存曾经战斗过的地区,有着光荣的革命斗争史。因此,在该院政治系、历史系主任曾近义教授组织、领导下,并亲率学员(包括副教授、讲师各一人)共75人到五华,协助县委编写委员会编写五华革命斗争史。华南师范学院师生到县后,分成两套人马。一套人马将《梅林革命斗争史》(古宜柜等主编)、《双华革命斗争史》(张慕尧主编)、李政寰撰写的《革命回忆录》,以及县档案馆保管的档案卷宗,进行认真阅读和研究。另一套人马分别深入到梅林、安流、双华、郭田等老苏区,坚持走群众路线,与当地老农会员、老农军、老赤卫队员“四同”(同食、同住、同劳动、同学习),一线体验生活,历时一个月,进而收集了大量的革命史料,掌握了许多革命先烈的第一手原始史料,打下立史立传的坚实基础。编写组成员与全体师生再集中起来,由曾近义教授担任主编,集体讨论,研究分析,分工着手编写革命史的史料。革命史编写划分为一战、二战、抗日战争、解放战争等四个时期。参照胡乔木主编的《中国共产党三十年》那样,分章分节,基本做到纲举目张,条理系统分明,大体完成《五华革命斗争史》(约4万多字)和《红旗谱》(约1万多字)初稿。初稿完成后,编写组深感时间短促、史料不足,内容不够充实,对照上级的要求标准,在体例、内容、记述、资料等存在较大的差距。故从1960年至1961年间继续进行补充材料。1960年夏,由古连主持,在安流召开了有三、四十名老革命同志参加的座谈会,收集到大量的革命史料。到了1961年春,古大存同志再次回乡,到梅林、安流和双头石碣围、水寨河口等地访问,又口述提供了大量的珍贵史料。接着,由古连主编、魏东海执笔,再次修改、撰写《五华革命斗争史》,存县档案馆。同年秋后,由于古连身患疾病,离岗疗养,又加上经费困难、物资紧张,史志修编工作基本陷于停顿状态,后来只好半途而废,不了了之。但通过以上活动,既培养编史干部,又积累了编史经验。这为改革开放后相继成立的中共五华县委党史研究室和五华县地方志办公室,顺利开展党史征研编写和地方志编修,打下了坚实的基础。

2025年2月10日《梅州日报》“文化公园”版面图——”文化公园“投稿邮箱:mzrbwhgy@163.com

2025年2月10日《梅州日报》“文化公园”版面图——”文化公园“投稿邮箱:mzrbwhgy@163.com

编辑:曾秋玲

审核:陈嘉良

请输入验证码