□罗活活

————————

▲本文作者罗活活(右三)参加2023东亚商务论坛东亚女企业家大会并发言。

▲本文作者罗活活(右三)参加2023东亚商务论坛东亚女企业家大会并发言。

编者按

1923年,前苏联作家高尔基创作的自传体小说《人生三部曲》中的最后一部《我的大学》出版,成为中国文青一代人的集体记忆;2023年的金秋十月,我们嘉应学院的学姐、曾经是嘉应师专青年教师的罗活活,也拿起她尘封多年、曾是“名记”的犀利文笔,写下了深具梅州本土特色的长篇自叙散文——《我的大学》。

作为一位早就立志“非清华北大不考”的“老三届”高中毕业生,罗活活学姐曾被时代大潮卷入社会的底层,但凭借时代红利和个人之奋斗,最终迈上成功的人生之路!这是个人历程的雪泥鸿爪,更是中国社会大变革大时代的吉光片羽。此文1万3千多字,长文读来荡气回肠,其大格局和细处着笔的高境界,足以令人低徊。在嘉应学院迎来110周年华诞、客商大会即将召开之际,两天连续刊文(本版为“下”),以飨读者,敬请垂注。

▲梅州日报梅花版

▲梅州日报梅花版

(上接10月31日7版)

3 我的老师

一个人如果含辛茹苦,却能甘之如饴,那么他对事业的追求肯定是执着的,他的职业道德是高尚的。我的中文系的老师们就是这样的教育工作者。苏格拉底说,“伟大出自平凡”。是的,我的老师平凡得不像老师,洗得发白带补丁的中山装。一人每年一丈二尺的布票可以做一套衣服,里面穿的就顾不上了!作为教师每人一套中山装是标配,十年前的中山装,原来已经穿了好多年,不当老师的时候都在劳动,那是没有机会拿出来穿的,现在要重新站在讲台上课,是何等的令人兴奋和自豪!知识终于又有用了!老师们纷纷穿上了中山装走进了教室,蓝的、灰的,半新的、发白的,都一律透出了庄严,给人一种神圣的感觉。我们端坐在旧课桌旁,开始了自己的大学生涯,有名没名的学校,新的旧的课桌,并不影响我们渴求知识的心情。久旱逢大雨,这句话很俗很土,我们的心情确实如此。我们很满足,对于想读书的人来说,有书读就是幸福的。

班主任刘桃方老师的家和家属在乡下石扇,他教我们的马列主义课。一天他刚登上讲台讲课,台下的同学们就开始窃窃私语起来:原来他衬衣的第一个扣子掉了,他就用缝扣子留下的那条线,绕到扣眼上绑了起来,就来上课了。他丝毫不理会同学们的表情,继续抬眼看前方,激情四射、字字铿锵地讲述什么是马列主义,讲述我们的党如何在千难万险中带领我们冲出重围,走向胜利。他已经完全沉醉在自己的授课中,同学们很快被深深吸引,感动——这就是我的老师。

一次,到教现代文学的刘宝干老师那里,他的房子简陋得令我惊讶:两块木板拼成的床架在两张长木凳上,不够宽度的草席连床板也遮不住,大冬天连一块可以暖身的垫子也没有。我说:刘老师,你这也太冷了吧!我回到亲戚家让舅母用稻草编了稻草垫子,用单车送到了学校。就我们学生来说,最穷的也会带一捆稻草垫呀!湿冷的南方并没有暖气,盖的被子也是用了几代人的,又硬又窄呢!真想不到老师这么拮据。其实这些老师刚从田地里,从牛棚里被找了出来,他们能够重新站上讲台已经是最幸福的事了,其他的条件只能凑合了。

有好些老师因为被扣上“反革命、牛鬼蛇神”的帽子,家庭已经四分五裂,甚至分崩离析。班里郭同学的爸爸就是因为受不了侮辱而自尽了,几姐妹都未成年被赶到了街上流浪。所以我们的老师有一半都是单身的,抑或是从农村拖家带口来到学校,一家几口堆在一间屋子里,煮饭菜、睡觉都在那里。当然,学校有饭堂,但他们这种一大家子好几口的吃不起饭堂,好多老师都寸土不空地在房门口搭了鸡窝养个母鸡,图个鸡蛋。他们的孩子放学后会去树底下捡一些掉落的树枝来补充煤炭的不足,尽管学校是不允许的。每个老师的房间里几乎都有一个煤油炉,还好那时的煤油已经不那么难买,搪瓷盆子往煤油炉上一放,盆、碗、锅、煲都是它,煮熟了用筷子一夹就可以吃。发了工资时起码可以煮点肉补充一下,加上盐就可以吃了。这种情况其实一直延续到我毕业后留校当了老师去中山大学进修时。有一次,碰到肉不要票,我也买了些肥肉,在中区的大学教师进修楼里用煤油炉熬过猪油,装在罐子里带回给家人煮菜。没有油的菜除了难吃,还特别容易饿。

那时的工资政策没有落实到知青身上,我当了七年的知青不算工龄,而我在医院的工龄才三年不够五年,所以我不能带工资读大学,记得班里带工资的也只有一两个人。幸好我母亲和丈夫有工作,负责我的学习和小孩的养育没问题。农村七年坚持笔耕没有白费,我在大学仍然坚持笔耕,因为这已经成为我生活的一部分。我不停地写诗歌、散文、小说,不停地跑梅江报社找文艺版的林超老师,跑在梅江桥那边的地委文化局,找山歌大王黄火兴老师。林超可是从羊城晚报花地版下放到这里的才子,在梅州举目无亲,语言不通,他沉默寡言,我们也不知道他经历了什么。我和杨宏海等文艺创作班的青年成了他的挚友,我们去到报社,他的脸马上舒展开来,和我们谈文学,帮我们看稿子。黄火兴老师专攻山歌,至今我还在收集他的山歌集。他是在部队搞文学创作,转业后便分配到文化部门的,为人诙谐,亲切。我奇怪的是,一个没有读过音韵学、修辞学的人,竟然会在他的作品中把拟人、比喻、双关、歇后语等手法运用得如此熟练、精彩,令人会心叫绝甚至击掌。这些应该都是在生活中学习体会挖掘的结果吧?我们跟一雅一俗的老师从上大学到大学毕业交往了多年,他们可以说是我们社会大学的老师。

学校的大门口是传达室。传达室门口有两块黑板,一块是写挂号信的,一块是写汇款单的,普通的信件放在传达室桌子上自己去看。汇款单那块黑板上老是有我的名字,如果是有两张就在名字右上方写个2,有时我没空去城里的邮局取汇款,就会出现个3,同学们好几次问我:你怎么成天那么多汇款单?谁给你寄的钱?又好奇又羡慕。我去传达室签了名把汇款单取了给他们看,一般都是2元的汇款,那都是诗歌在梅江报发表的稿酬,记得最大一笔是5元,那是一篇短小说的,还记得文章的名字叫《枫红似火》,写的都是一些“农村学大寨”之类的题材。1985年调到广东省体育运动委员会的时候,我把我在乡下七年、大学三年的写作,那一页页变成了铅字已经发表过的作品剪下订了厚厚的一本,递给了人事处的负责人,几天后接到通知让我去报到,我先生随调,全家四口随迁。至此,我结束了大学老师的生活,变成了广东省体委 《体育之春》杂志社的记者编辑,举家搬迁到广州。

任何时候你读的书,你经历的磨难,你为自己付出的每一分努力,都不会白费,命运总会在恰当的时候反馈给你,当你经历过努力充实并丰富了自己,从苦苦求人变得被人需要时,你就开始走向了成功。我明白在今后的道路上,应该比以前更加努力更加坚持。后来我天翻地覆般的人生变化,更进一步地证明了这一点。唯一遗憾的是用来当成进入广州工作的敲门砖——那一大叠发表过的作品被他们清理掉了没能留下来,至今仍觉得可惜。

▲1981年,嘉应师专学校领导与中文科老中青教师合影。

▲嘉应师专女子篮球队

————————

4 幼儿园老师当上了大学老师

在嘉应师专学习期间,我可谓是两头不误。一头是每周六在学校里埋头攻读,周六下午回家从朋友家接回孩子忙活一天,周日下午又送回朋友家去,所幸家乡办了这个大专班,在其他的城市我是没条件读的。

学校除了设置了专业课程,还有公共课,如英语、党史、心理学、政治经济学,教材教学法等等。不管是专业课还是公共课,我都力求争取最好最高分。班里选了我当了文娱委员,不久学校首届学生会成立,我成为副主席分管宣传,即是学校的黑板报和中午的广播。基本上每个中午的饭都是凉了才吃,班里来自梅县雁洋的杨艳芳好像把帮我打饭当成自己的职责一样,几年风雨不改,任何时候我回到宿舍,总有一份冰凉的饭菜等着我,我的心头却是热的:多么真诚的同学情啊!在那个阶级斗争天天讲的年头,我作为“黑七类”的子女,在这成长的青少年时期,确实很缺乏爱。出身注定了我没资格去北京受毛主席接见,连帮助班里抄写大字报也被同学呼口号说不准;混乱使得我长期见不到母亲。她是梅县畲江中学的一位英语老师,从新中国成立初期被聘用为英语老师,一辈子都站在讲台上。“文革”开始后,她便被冠上重点批判的帽子。1968年高中毕业时我无法跟母亲见面,更谈不上商量,无处可安身的我只能跟着同学去下乡插队当了农民。那时我作为独生女,是不需要下乡的。插队知青不像是一些有组织的兵团有集体生活,而是同班两个女孩子一起在生产队里开了户当农民,白天晚上和农民一样拔秧插秧、锄地、割禾、踏打谷机脱粒、晒谷子,甚至使牛犁田,足足干了五年的农活。晚上摸黑回来要挑水摘菜煮饭吃,经常没有菜就用酱油拌。偶然回到我的出生地程江车上沟湖罗屋,乡亲们大呼认不出我了,黑得就像非洲回来的一样。下乡第六年,大队准备开幼儿园,选了我去当幼儿园老师,就是教教小朋友唱唱“小汽车呀真漂亮,晨风吹,阳光照,红小兵起得早;我在马路边捡到一分钱”这些歌;也教汉语拼音字母和“天、地、人”等简单的汉字。在正本小学里我的地位是最低的,但不管怎样,人家已经叫我老师了,我心里快活极了!一缕阳光,一丝温情对我来说都是金子一样珍贵呢!

光阴荏苒,三年的专科学习结束了,我们要作为八十年代的第一批大学生奔赴工作岗位了。按照当时的规定:师范生必须从事教育事业,不能转行。不过我们班也有几个去了不是学校的单位任职的,有人说梅县地区专员公署有个姓陈的女专员想找一个秘书,或许是我?又说地区党史办想让我去工作。最后校长陈望平说:活活留校在中文系当老师吧!我们中文系老师还挺缺的呢!就这样我留在了中文系教现代汉语。我猜得到这是廖鸿英老师的力荐。她年纪大了,要退休了,这位像慈母一样的老师,她对学生深切的爱,深深地影响了我。留校当老师,我的身份由学生转变为老师。当时学校的一切设备可以说没有,就是靠一支粉笔、一个黑板、一张嘴去教学。比较进步的是经过了三年,各科的教科书都印刷出来了,不像我刚入学时,很多老师因为没有课本,用的是讲义,是他们通过一些关系从广州华南师范大学搞到的,倒是记得英语有课本,用的是许国璋编的。

很快教育部下了命令,要求留校任教的教师必须去进修才能授课,读了专科课的要修完本科,读了本科课的要去读研,为此我来到广州中山大学进修。除了重修现代汉语外,还修了李新魁老师的音韵学、孙雏稚老师的说文解字、张维耿老师的修辞学等以前没有设置的课程,等于修完了本科。省城一年的学习,何况是名校名师,令自己大开眼界,充实了许多知识。再回到学校的讲台,中气似乎足了好多。最令我难忘的是教务长梁普卿老师,当人事部门的戴玉海主任向他诉苦:留校的学生都不上课了,一个个都跑去外面进修,学校人手不够啊,何况他们还带薪去读书,学校负担很重呢!梁普卿老师在校务会上说:这是没办法的办法,长痛不如短痛,等他们一年后回来,学校的教学力量就完全不一样了。

有时候觉得命运老是捉弄人。该考大学的年龄去了乡下当农民,当农民不甘心现状,一直等到落实知青政策而回到城里,后来好歹分配了一个集体单位——程江公社卫生院当中医学徒,又回到了吃国家配给粮食的行列。第一年工资每月19元,第二年是21元,第三年是23元,好不容易熬到第四年转正每月有32元。想着自己这辈子可能就是这样了,年龄也快过27周岁了,在那时算是个老青年,一眼看到了尽头。干脆结婚吧!以后就在公社医院把把脉,抓抓药,空闲时还写点东西投稿,日子也就这样了。现在好不容易读上了大学,工资却没了;说是工龄不够,不给带薪上学。多么无奈,多么令人啼笑皆非!幸好自己能在任何时候都没有放弃努力,才能一步一步地走到今天。这不是什么大富大贵的结局,却是多少同龄人梦寐以求而不得的。我深深地庆幸自己,也为自己的坚持击掌。小学幼儿园老师变成大学老师,何曾想过?落差何其大!

记得我18岁那年,在日记本上这样写着:在斗争的生活中,无论得到的是痛苦还是快乐,我都将引为自豪,因为我毕竟经历过了!可能我自己有了这样的心态和这样的信心才能走到今天。任何的自暴自弃都将成为终生的后悔,任何的坚持都会得到回报,不管这个回报是看得见的还是精神层面的。“苦其心智,劳其筋骨,饿其体肤”是必要的过程。能以一种泰然的心态面对成功失败,才能对自己永不放弃。

——————

5 大学老师干起了副业

4%的录取率,对十届同时参加高考的毕业生来说,是何其少之又少,多少有志于报效国家的青年渴望能够有机会进入学堂?我作为侥幸录取的一员,深知这4%以外的参与高考者心中的不甘,他们之中或许很多人已经不年轻,但还是对大学有深切的渴望。1982年我踏进中山大学进修以后,得知他们正在推广一个项目,这个项目正是针对那些在恢复高考后,未能进入高校的青年而设计的。那个时候还没有恢复函授,也没有电大,更没有成人高考,刚开始头两年按照小平同志的意见非应届生可以参加高考后,第三年开始大学便只对应届生招生了,一大批已婚人士被关在了门外。中大中文系发起的这个方案,就是由中山大学指定教材和教学方案,由当地大学向社会进行招生面授,中大教师下来巡回讲课。学科设置是每年考一科或两科课程,如果十门课程读完,每门课程经过中大考试合格后,可以由中山大学颁给面授课程毕业证书,相当于本科学历。这个消息真令人激动,我给系里打了电话,系书记邓士宏给了我一个任务:活活老师,这是一件好事,你把详细的计划了解清楚,现在给你一个任务,梅县地区的面授合作,一定要给系里争取到,而且要快!这个任务确实有点难——我一个地方学校的进修老师谁认识我呢?谁又会理睬我?我根本不具备谈判的资格呢!从此我只要下课有空,就尽量往中文系的小红楼里钻,希望能碰到系里的主任,终于让我打听到了系主任的名字。但我如何才能接近他呢?这时我找到了正在中大读书的一些老乡,又通过他们知道了中文系里有好几个来自梅县地区的老师。这个不奇怪,新中国成立后的那几年曾经有人说过一句话:谁要是能够在全国的哪一间大学里,能找不到梅县地区的人在那里当老师的,有奖。这句话已经成为梅县客家人的口头禅,是一个崇文重教之地引以为豪的口头禅。老一辈的黄海生前辈我不敢想,但是梅县人张维耿老师、蕉岭人叶新明老师我是可以接触到的,于是通过他们我认识了系主任。系主任很友善,是个想做事的人,要不然也不会搞这些额外的工作。得到了方案的我,马上在周末买了长途汽车票坐车回梅州。那时没有高速路,一级马路都是算不上的,公路工人长期在路旁工作,戴着竹笠,手持棍子接着一块木板,反复地推刮,尽量地把被车辆撒到路边的沙子往路中心推。但凡下过大雨后,路脊肯定是坑坑洼洼的,那时他们必须用一些泥沙浆去修补,黄黄的沙浆应该是沙子和石灰的混合物。全程八小时的长途汽车,我为公为私不知跑了多少次。最难忘的是一次在河源路段,车子突然停了,司机回头对我们说:“有人拦车,要凑点钱给他们,要不然可能过不去。”看来这事不是突发,司机已经司空见惯,而我们则是撞上彩啦!从玻璃门往外看去,有七八个人手拿锄头扁担,站在了车头前面。乘客有点慌乱害怕,有人已经开始往兜里掏了。我心里好生气,都什么时代了还拦路打劫?有手有脚的干什么不好,非得抢人钱财?但我的手还是下意识地往包里伸去,突然触摸到了我的记者证——原来是南方日报特约通讯员的证!这时我突然眼前一亮,我把红色记者证的封面贴在玻璃上,让司机打开他旁边的窗门,然后我坐在后面大声喊:“我是报社记者,如果你们不放我们过去,我就在报纸上登文章,然后你们这里的领导就会来调查,抓到你们。”在没有个人身份证的年代,有一份工作的人很让人佩服。农村的人出外要生产大队开个介绍信,盖个血红的印章才不会被人误会。至于个人有个红本本的工作证,那就是“钦差大臣”。过了一会儿,有个人跑过来看了红色小本一眼,又跑回去了;再过了一会儿,车开动了,全车人都松了一口气。司机说:“你是哪个报社的啊?”我大声回答:南方日报的!其实我就是个通讯员,那是个通讯员证,采访用的,花名册上没有我,我都没有领过工资,只记得有一年获得过优秀通讯员的奖,那张获奖纸早就不见了!

与中山大学中文系的合作协议书终于签好了,我也已经完成了进修回到学校。系里组织了一个面授工作小组,邓书记领头,我、华师毕业的魏宇文,还有1981年刚毕业留校的办事员小W,决定了用市内的文化馆礼堂、梅州中学的礼堂、地委招待所的会议厅作为授课地点,每个地点招100名学生,晚上上课,先开现代汉语写作这两门课,老师们每天晚上在这三个课室轮流上课。招生信息在梅江报登出后,想不到的事情发生了:报名分别在三个地方进行,第一个点是梅州中学的一个课室,我们4个人在课室里关上门,窗口贴上“报名处”三个字,排的队一直延伸着,黑压压的也不知道多少人。邓书记严肃地说:不管如何我们不扩招啊!系里决定了总共只招300名的。每个学期20元的学费,占了当时最大面额的拾元的人民币两张。当2000元大大小小面额的纸币堆在桌子上时,小W怯怯地对邓书记说:邓书记,这么多钱怎么办?我从来没见过这么多钱啊!邓书记大声呵斥:你以为我见过这么多钱吗?还不快点存到银行去!那时邓书记的工资是60多元,我刚毕业那年是39.5元,一年后领到了43元,我们又不是银行的人,也不是财务,真的没有一次见过那么多钱。一堆纸币两千元呐,长见识了!

第二天情况有了变化,300个名额第一天一个小时就报满了,没报到名字的人涌到我住的地方——不知道谁在传,说这个中大面授班是我办的,我同意就能进去。这可把我吓坏了!赶紧向系里求救,找我的人络绎不绝,有些人还提上了家里的老母鸡。系里开了个紧急会议,最后决定三个班每班扩招50人,再也不能多了,太多人的课难上啊!

我担任了县文化馆这个班的班主任,每个月班主任补贴15元,我又上现代汉语的课,每堂课15元。我美滋滋的,日子好像一下子好过了很多。县文化馆的职工有人率先买了12寸的黑白电视,天天晚上很多人拿着小凳子挤到那人房间里看;这边厢港片里霍元甲、陈真的爱国形象、激烈的武打场景看得让人热血沸腾。那边厢礼堂里人头涌动,穿工人服的、穿军服的、穿便装的,下了班就往课室涌,学习热情不可阻挡。文化馆我们是交了租金的,门房冬灵伯也负起了把门验学员证的责任。没上过大课的我,白天在校上课,晚上提高嗓门连上一个半小时的课,往往累得半瘫在床上,好久都没适应过来。这个副业有点累,也有点可爱,我挣到了钱,可以比较快速地实现买一部几百元的电视机的愿望。更重要的是,我看到了那些来自工农兵的学员是如此饥渴地学习,眼中充满了喜悦和期待的光芒。每当中大的老师从广州来巡讲的时候,那欢迎的程度更是令人感动,我们看到被批判了十几年的“臭老九”——人民教师又吃香啦!再也不会去羡慕医生——能开假条开补药;司机——能从别的地方帮你买点紧缺物资;杀猪佬——凭票才有猪肉吃,谁要是有个杀猪或卖猪肉的朋友,那是比较牛的,近水楼台嘛!几年前在卫生院工作的时候,就有个医生每天都有一副排骨提着在医院院子里晃,我们这些女孩子百思不得其解,她从哪里搞到的呀?我们的肉票都在厨房统一使用,院长决定,每周吃一次猪肉汤。每到分肉汤的时候,所有的医生护士药房等一众人,全部围到厨房的灶台旁,认真地看厨工分肉汤,肉汤分到如普通饭碗大小的饭碗里,大家会发表意见,哪个碗多点肉,少点肉,直到公认平均的时候,才会搓搓手,隆重而又小心翼翼地把自己那碗肉汤端回自己房间享用。这是一周唯一的蛋白质啊!

学校知道了我们系里面授的进展情况,表示非常赞赏,校长把系主任叫去说:这次的授课很受欢迎啊!你们系带头做了一件好事!听得系主任赖绍祥边笑边点头。校长又说:收入方面嘛,系里面是要上交一部分的,我看就四六分吧!没意见吧?校长笑眯眯。没意见,我们上交四成给学校,应该的,系主任表态。不是上交四成,是上交六成,你们留四成,我还要面对各个系的老师,他们没有你们的收入多,校长和蔼地说道。啊,明白,好的,好的。我们知道后,心里有点嘀咕,他们也可以自己开课呀!话音刚落地,数学系已经在紧急地筹备开函授班、XX班了!教育的光,从我们学校普照到了梅县地区民间的求学者身上,这是多么好的事情啊!作为第一个成功办学的中文系的联络人,我觉得自豪!正如1985年系里欢送我离开嘉应师专时,邓书记说我们中文系为梅县地区的教育开了一个先河,说我值得表扬,说梅县教育史上应该留下这一笔,说这是一件有历史意义的事情。

1985年,嘉应大学复办,嘉应师专作为前身合并了进去,我变成了嘉大校友。那时我却离开了家乡,离开了梅州,追逐新的梦想去了。谁知这一别,竟使我永远地脱离了教育,离开了可爱的课室,离开了生我育我的家乡梅县。我经常会梦见自己在饶公桥周溪河边的柳树下高声朗读……我真希望时间和地点都定格在这里——仿佛我从来就没有离开过。

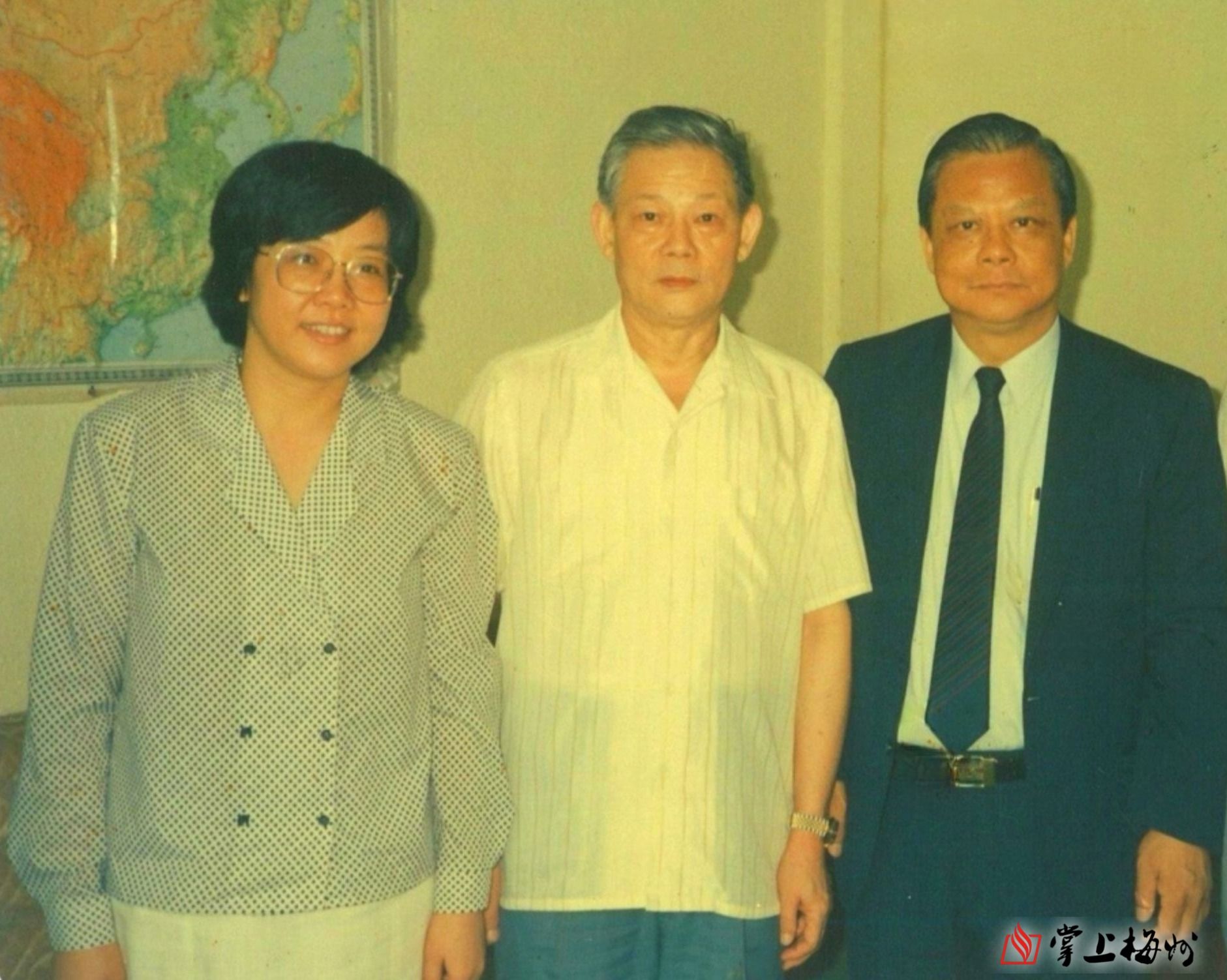

▲1988本文作者(左)在广州叶选平省长家中。

▲1995年公司获得“中国服饰大王”称号,本文作者代表公司到北京领奖。

▲2013年在土耳其召开的全球妇女高峰会上,本文作者(左一)获时任联合国秘书长潘基文接见。

▲罗活活捐建的嘉应学院“活活艺术教育中心”

————————

(本文作者系中国女企业家协会副会长,香港富泰置业有限公司董事长;1981年毕业于嘉应师专中文系)

编辑:廖智

审稿:陈嘉良

请输入验证码