张兰/绘

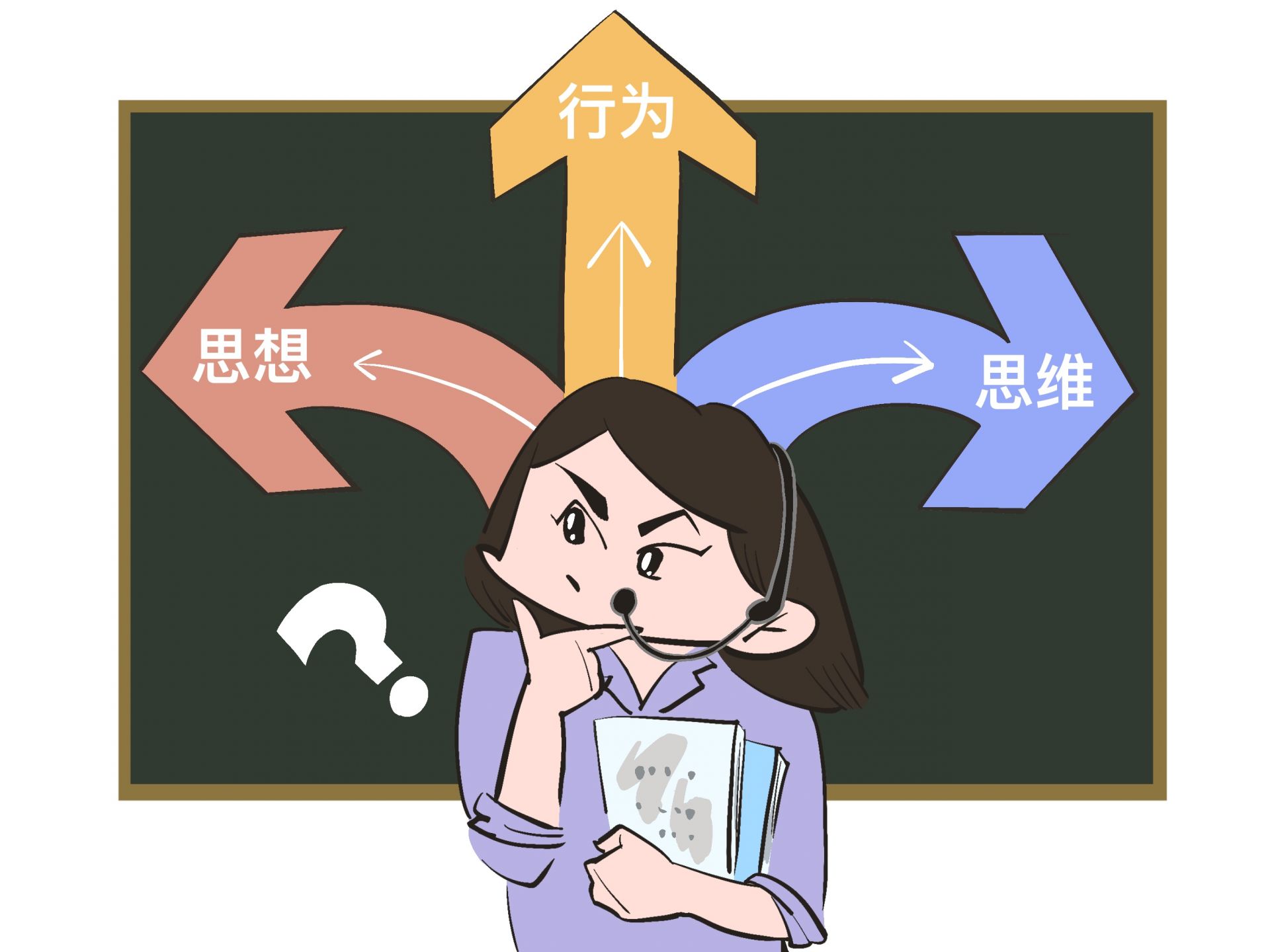

我们以为教育就是做好思想工作,其实没那么简单。思想工作确实很重要,思想是行为的先导,要学生做什么,首先要让他们思想上有认识。做自己觉得对的事,这是“我要做”,和“要我做”的效果是截然不同的。但在教育实践中,你会发现总有人哪怕思想上有认识,行动上也未见其有落实。所谓“思想通,万事通”,这只是一种艺术的表达。有少数学生,你讲道理,他虚心接受,但坚决不改。

面对这种情况怎么办?要考虑从“行为”入手。比如教写字,讲规范的姿势有哪些好处,并不管用,如果换一种方式,他的头一低下去,你就抵住他的下巴,很快见效。这是20世纪行为主义教育者提出的理论。通过奖励或惩戒的方式,施加外部刺激,这对调教一只狗或猫,效果都是明显的,何况是人。所以我坚决反对老师将辅导孩子的任务交给家长,老师没教懂,家长就能教懂?孩子不懂,就该到老师处领一个鲜红的“×”,这个“×”就是外部刺激;孩子做错了事,到老师处领一项力所能及的劳动任务,这也是外部刺激。思想上解决不了问题,那就直接纠正其行为。话说好的行为坚持21天,习惯就养成了。我看是有道理的。

然而管好了“思想”和“行为”,教育学生的问题就解决了吗?不,实践永远比理论复杂。假如学校只需教学生做十件事,学生思想上有认识,行动上也件件落实了,这算不算教育成功了呢?未必!要看这十件事有何意义和影响,是否利于学生成人成才。举一个浅显的例子,某校接受上级部门检查,学生集体进行了有节奏的鼓掌欢迎,不管学校是从思想还是行为入手,总之,目的达到了。可这件事的意义在哪里呢?如果这就符合我们人类成才的标准,教育岂不可悲?

所以除了“思想”和“行为”,我们还得思考另一个词——“思维”。每一种行为之下,到底滋生了、培养了或是禁锢了什么思维方式?教育者得弄清楚。比如语文老师让学生摘抄、使用好词好句,这种行为不能说错了,但你必须警惕,它滋生了学生的盲从思维,禁锢了他们独立的观察和思考能力。学生将所有老师都写成“和蔼可亲”,这和有节奏的鼓掌又有什么两样呢?有的老师为了防止学生之间闹矛盾,规定学生课间一律不得出教室门,这种行为就算避免了眼前的矛盾,也可能增加了学生抑郁的风险,同时还禁锢了与人合作的思维。类似的教育手段能培养出什么人才来?得打上问号。一个人如果没有合理、合适的思维方式,那么思想越积极、行为越主动,造成的不良影响也会越大。

所以,思想、行为和思维,不可只顾其一,忽略其余。三种都兼顾了,教育是不是就做好了?只能说会有改善,不能说做好了。教育是件越做越知其难的事,教育之路不宜急步快走,适合徐徐前行。

(葛成石)

编辑:廖玉芳

审核:廖爱玲

请输入验证码