●叶俊新

纪念章,上书“华侨炸弹营 热心祖国 纪念 民国元年”

纪念章,上书“华侨炸弹营 热心祖国 纪念 民国元年”

前言

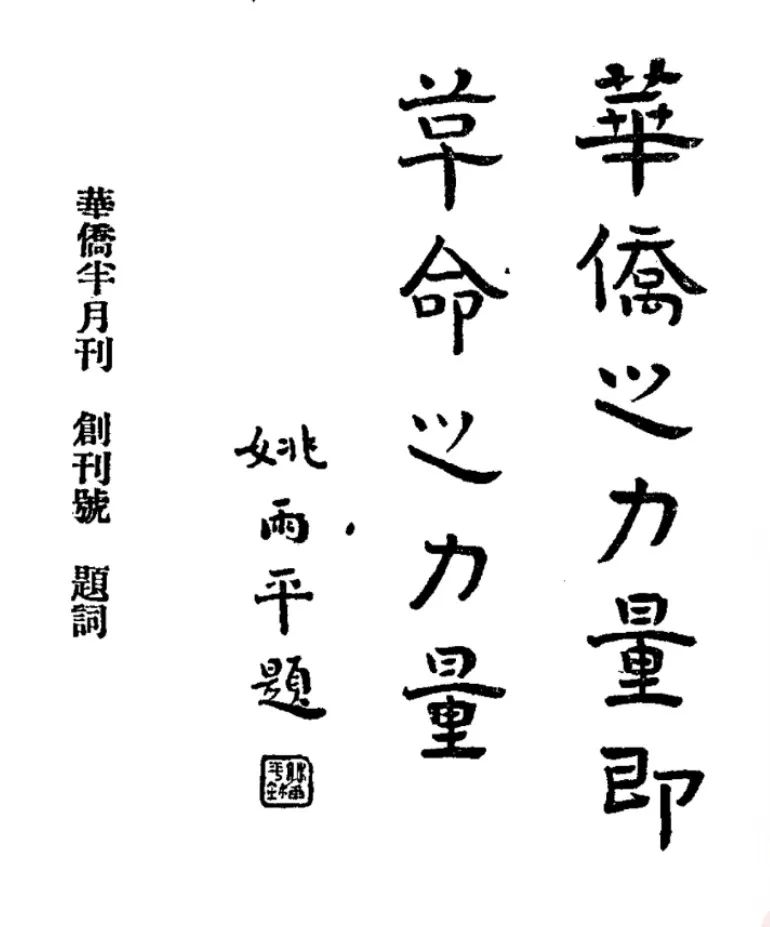

在波澜壮阔的辛亥革命中,无数仁人志士为了推翻腐朽的满清政权,拯救中华民族于水深火热之中,不惜抛头颅、洒热血。而在这一伟大的历史进程中,海外华侨的力量犹如一股汹涌的洪流,汇聚成革命的磅礴力量,成为辛亥革命中一道不可磨灭的风景线。其中,华侨炸弹营的英勇事迹,更是以其壮烈和无私,成为辛亥革命史上浓墨重彩的一笔。姚雨平撰《华侨炸弹营将士南归序》公开发表于《民权素》1914年第1期。姚雨平(1882—1974),广东平远人,是辛亥革命时期的重要革命家之一。华侨对革命的重大贡献,他感触最深,并曾在《华侨》(半月刊)创刊号题字“华侨之力量即革命之力量”。下面就此话题笔者谈些感受,庶几可稍稍告慰华侨炸弹营先烈及革命前辈。

一、 海外侨胞的觉醒与响应

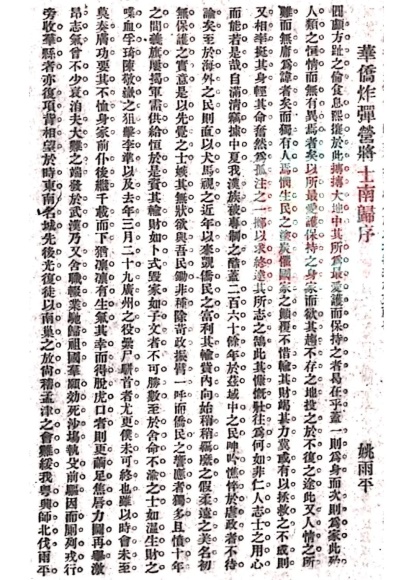

《华侨炸弹营将士南归序》开篇即强调华侨对祖国的深厚情感,体现了强烈的民族主义精神。姚雨平通过回顾华侨在革命中的贡献,展现了海外华人对祖国命运的关切和无私奉献。这种民族主义精神不仅是对清政府专制统治的反抗,更是对国家未来的深切期望。文章中多次提到华侨在革命中的英勇事迹,如“不惜输其财,竭其力”,甚至“舍命不渝”。这种革命精神不仅体现在对清政府的反抗中,更体现在对国家独立和民主的追求上。姚雨平通过这些事迹,呼吁更多人投身革命,也展现他对革命事业的坚定信念。文章中提到华侨智、仁、勇、义“四善”,“民国成立,实利赖之”,强调华侨在革命中的贡献。姚雨平文章结构严谨,逻辑清晰。语言庄重、典雅,充满感染力,读起来朗朗上口,富有节奏感。姚雨平撰写的《华侨炸弹营将士南归序》不仅是对华侨在辛亥革命中贡献的高度赞扬,更是对革命精神的传承和弘扬。文章通过《民权素》这一平台发表,广泛传播了革命思想,对华侨群体和国内革命都产生了深远的影响。

1911年10月10日,武昌起义的枪声划破了历史的长空,揭开了辛亥革命的序幕。消息传至海外,广大华侨闻风而动,他们虽身处异国他乡,但心系祖国,早已对清政府的腐败统治深恶痛绝。在革命的感召下,无数华侨青年毅然放弃海外的安逸生活,踏上回国的征程,投身到革命的洪流中。

东南亚地区是当时华侨的主要聚居地之一。据史料记载,武昌起义后,南洋各地的华侨青年纷纷响应,他们乘舟而归,在香港聚集,人数多达百余人。这些热血青年自发组织起来,成立了一支华侨炸弹队,准备进攻广州。然而,随着广州清军的反正,革命形势迅速发展,广东组建北伐军北上,华侨炸弹队便编入姚雨平总司令率领的广东北伐军,成为北伐军中一支重要力量。

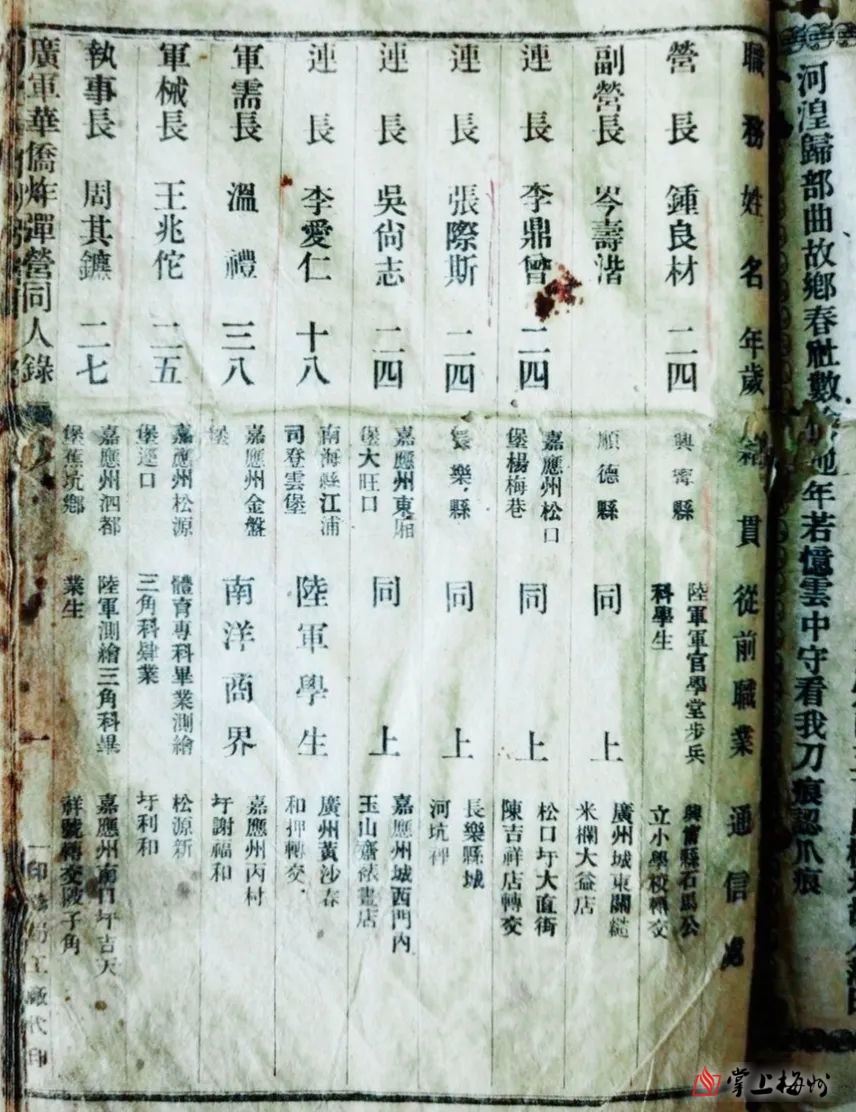

《广军华侨炸弹营同人录》:成员中的职务、姓名、年岁、籍贯、从前职业、通信处等栏目仍清晰可见。

《广军华侨炸弹营同人录》:成员中的职务、姓名、年岁、籍贯、从前职业、通信处等栏目仍清晰可见。

二、 华侨炸弹营的组建与成长

华侨炸弹队的组建,体现了海外侨胞对革命的无私奉献和坚定信念。在香港集会的华侨青年中,公推梅县籍华侨周辉甫之子周达为队长。周达年少有为,他带领队员们积极投入革命训练,准备为北伐贡献力量。然而,命运多舛,北伐军至南京后,周达在一次炸弹实验中不幸失慎殉难。这一消息震惊了全队,但队员们并未因此退缩,反而更加坚定了革命的决心。他们一致推选周达的父亲周辉甫继任队长,上演了“父袭子职”的感人一幕,这一佳话也在北伐军中广为流传。

随着革命形势的发展,华侨炸弹队不断壮大,最终改为营建制,合原有官兵及后来加入者达三百五十余人。营中官兵三分之二均为嘉应州客家人,他们怀揣着对祖国的热爱和对革命的执着,成为北伐军中一支不可或缺的力量。

三、 北伐战场上的英勇表现

华侨炸弹营在北伐作战中,以其英勇无畏和无私奉献,立下了赫赫战功。他们在战场上冲锋陷阵,不惧生死,展现出极高的革命精神和战斗意志。在固宿战役中,华侨炸弹营面对张勋部的顽强抵抗,毫不退缩。敢死队员何国雄回忆说,他们在敌人火力网前毫不畏惧,勇敢地投掷手榴弹,为北伐军的胜利开辟了道路。兴宁籍营长钟良材在战后追述时,高度赞扬了队员们的表现:“诸军士热心祖国,海外归来,万里从征,输财出力,义兼其两!而‘平昔少加鞭耳’之训,一旦驰驱戎马,转战关山,胡虏畏而纵藏,列强闻而胆慑。遂使三百年之神器,复返汉家;四亿兆之生灵,重瞻日月。当其寇焰方炽,血肉横飞,固镇桥头,宿州城外,剑光花影,忘剧战之困穷;白草黄花,叱风云而变色。呜呼,快哉!”这些话语生动地展现了华侨炸弹营的英勇与无畏。

除了在战场上奋勇杀敌,华侨炸弹营还以其严格的纪律和高尚的革命精神,成为北伐军中的楷模。他们平时生活在海外,接触过现代社会文明,对清廷的腐败落后深感痛恨。在蚌埠、浦口等地,他们曾集体出动,胁迫皖军柏文尉部和江北北伐军剪掉辫子,展现出强烈的革命意识和对封建残余的坚决抵制。在驻扎下关时,他们又将上岸滋扰的日本兵舰士兵痛打一顿,捍卫了民族尊严。

《民权素》1914年第1期载《华侨炸弹营将士南归序》

《民权素》1914年第1期载《华侨炸弹营将士南归序》

四 、革命精神的传承与影响

华侨炸弹营的队员们不仅在战场上表现出色,他们的革命精神也在革命队伍中广泛传播。营长钟良材,作为嘉应州兴宁人,是陆军军官学堂步兵科学生。他和队员们在革命中展现出的无私奉献和坚定信念,激励了无数革命志士。然而,革命的道路并非一帆风顺。1912年,广东北伐军改编为陆军第四军,炸弹营的队员们星散各地,有的回南洋,有的留在部队,有的则脱离军队回广东自行谋职。尽管如此,他们的革命精神并未熄灭。1913年二次革命爆发,许多队员再次投身战斗,展现了他们对革命事业的忠诚与执着。

姚雨平为总司令的粤军北伐,首捷固镇,再攻宿州,攻占徐州。粤军北伐告胜,不仅保卫了辛亥革命政权,而且促使了宣统皇帝的退位,结束了两千多年的封建帝制。1912年3月,为纪念粤军北伐阵亡将士,姚雨平将烈士遗骸运回南京安葬,亲写祭文。抗战中墓毁,1948年重修,原粤军北伐总司令姚雨平重修烈士墓,将原来分散安葬的各个小墓,连同战前因造炸弹牺牲的华侨炸弹营营长周达烈士在内,共六十二具烈士遗骸合葬于一冢。1979年重修墓冢为花岗岩砌成,上呈半球形、底边仿须弥座式。墓后建有长达30米的弧形屏墙。墓前有石砌碑塔,塔内嵌碑,正面镌刻孙中山手书“建国成仁”,碑阴阴刻黄兴所写墓志,记载了粤军北伐的史实和阵亡将士的不朽功绩。墓园占地377平方米。1982年3月公布为江苏省第三批文物保护单位。

华侨炸弹营的历史贡献,不仅是辛亥革命中的一段传奇,更是海外侨胞爱国精神的生动体现。他们虽身处异国,但心系祖国,不惜倾尽家财,甚至献出生命。他们的行为,生动诠释了“华侨的力量就是革命的力量”这一深刻命题。在辛亥革命中,海外侨胞的支持是中国革命能够取得初步成功的重要因素之一。他们不仅在经济上为革命提供了大量资金支持,更在精神上给予了革命者巨大的鼓舞。华侨炸弹营的队员们,以他们的实际行动,展现了海外侨胞的爱国情怀和革命精神。他们的事迹告诉我们,无论身处何方,只要心怀祖国,就能成为推动历史进步的重要力量。

结语

当今天我们回顾辛亥革命的历史时,华侨炸弹营的英勇事迹依然激励着我们。他们的无私奉献和坚定信念,是我们永远的精神财富。正如姚雨平在《华侨炸弹营将士南归序》中所言:“维我华侨,萃斯‘四善’,民国成立,实利赖之。”海外侨胞的力量,是革命的力量,也是中华民族走向复兴的重要力量。让我们铭记这段历史,传承这份精神,为实现中华民族的伟大复兴而努力奋斗!让“华侨的力量就是革命的力量”这一精神在新时代焕发出更加耀眼的光芒!

2025年03月24日《梅州日报》“文化公园”版面图

2025年03月24日《梅州日报》“文化公园”版面图

附:

华侨炸弹营将士南归序

●姚雨平

圆颅方趾之伦,食息熙攘于此抟抟大地中,其所为最爱护而保持者,曷在乎?盖一则为身,次则为家。此殆人类之恒情,而无有异焉者矣。以所最爱护保持之身家,而欲其趋不存之地,投之于不复之途,此又人情之所难,而无庸为讳者矣。而独有人焉,悯生民之塗炭,懼国家之颠覆,然不惜输其财,竭其力,冀或有以拯救之。不成,则又相率挺其身,轻其命,奋然为孤注之一掷,以求终达其所志之鹄。此其慷慨壮往为何?如非仁人志士之用心,而能若是哉!

自满清窃据中夏,我汉族被专制之酷,盖二百六十余年。于兹域中之民,呻吟憔悴于虐政者,不待论矣。至于海外之民,则直以犬马视之。近年来,觊侨民之富利,其输赀内向,始稍稍羁縻之,假柔远之美名,初无保护之实意。是以先觉之士,嫉其无状,欲与吾民锄非种,除苛政。振臂一呼,而侨民之响应者独多且愤。十年之间,义旗屡揭,军需供给,恒于是资。其输财如卜式,毁家如子文者,不可胜数。至于舍命不渝之士,如温生财之喋血孚琦,陈敬岳之狙击李准,以及去年三月二十九广州之役,累尸骈首者,尤更仆未可终也。难以时会未至,莫奏膚功,要其不恤身家,前仆后继,千载而下,犹凛凛有生气,其幸而得脱虎口者,更茧足焦唇,力图再举,激昂志气,曾不少衰。

洎夫大难之端发于武汉,乃又舍职辍业,驰归祖国,群愿效死沙场,执殳前驱,因而厕列戎行,旁收群县者,亦复项背相望。于时东南名城,先后光复。徒以南巢之放,尚稽孟津之会难缓。我粤兴师北伐,雨平忝受公推膺事专阃。寄而归国华侨抱系头请缨之愿,赋“与子同仇”之诗者,计达数百。雨平不敏,以为此皆甘死如饴之壮士,宜令前敌以成厥志。因别编为华侨炸弹营,固宿二役均能奋不顾身,戮力同心,卒收全胜。至其恪守纪律,尤足为诸军楷模。比因国家筹借外债,愤列强之要挟,乃举全营将校以至爨夫卫卒,咸乐悉所得一月薪饷输助公家,不少吝其爱国之忱,无已有如此者。夫当举世忘仇事虏之时,而能昭然发蒙,纳内夏外夷之说,非智不能也;悉铢积寸累之金,举而助救国同志之行事,曾无厌倦,非仁不能也;万里遄还,投身锋镝,非勇不能也;捐饷助国,公尔忘私,非义不能也。维我华侨,萃斯“四善”,民国成立,实利赖之。今者南北统一,海宇粗安,而诸君亦以素愿已慰,携手言旋。临别赠言,谊不敢阙。愿雨平于诸君之行,尚有尽然于心而不能嘿尔者,则以今日国基之未固,外交之正棘,而财政之倒悬,譬彼舟流,方资共济,其有重赖于吾华侨者固多。且念且知吾华侨拳拳救国之心,必不以此为已尽其责,而遂甘袖手也。诸君行矣,无忘在莒。我民国庶有豸乎!

姚雨平为《华侨》(半月刊)创刊号题词

姚雨平为《华侨》(半月刊)创刊号题词

注释:

1.“圆颅方趾”,《淮南子·精神训》:“故头之圆也象天,足之方也象地。”

2.抟抟(tuán),把东西捏聚成团,这里指圆状地球。

3.“卜式毁家”,源自《汉书·卜式传》。卜式是西汉时期的一位富商,他为了支持汉武帝抗击匈奴,主动捐献家财以充军用。文中比喻华侨们不惜倾尽家财,支持革命事业。

4.“如子文者”,指春秋时期楚国令尹(宰相)子文。他以廉洁奉公、不谋私利著称,曾多次捐献家财用于国家事务。文中形容华侨们像子文一样,慷慨解囊,无私奉献。

5.“茧足”,“皲手茧足”。手皲裂,足生茧。形容竭尽努力。严复《与<外交报>主人论教育书》:“凡可以愈愚者,将竭力尽气、皲手茧足以求之。”

6.“南巢之放”,指成汤将夏桀放逐到南巢之事。意指孙中山还流亡国外。

7.“孟津之会”,指周武王伐纣时,诸侯在孟津会盟的事件。

8.“专阃”,拥有军事指挥权。指姚雨平担任北伐军总司令一职。

9.“纳内夏外夷”,指华侨们能够明辨是非,分清主次,将国内的革命事业放在首位。

10.“铢积寸累”,形容华侨们积少成多,将每一分钱都用于支持革命。

11、“无忘在莒”,典故出自《孟子·梁惠王下》。齐国被燕国入侵,齐王逃到莒地,最终复国。后用来比喻不忘故国,立志复兴。作者希望华侨们不忘祖国的困境,继续为国家的复兴贡献力量。

12.“庶有豸乎”出自《左传·宣公十七年》,“余將老,使郤子逞其志,庶有豸乎!”杜预注:“豸,解也。”杨伯峻注:“言患乱得解也。”

——“文化公园”投稿邮箱:mzrbwhgy@163.com

编辑:曾秋玲

审核:陈嘉良

请输入验证码