老罗/摄

状元榜眼探花与百侯的情缘

●杨凤飞

大埔百侯人自古崇尚读书,与状元、榜眼、探花结下了不少情缘。这些情缘不仅流芳在传说中,还通过尚存于世的墨迹得以印证。

状元为老师杨缵绪作字

状元、榜眼、探花作为科举考试中的佼佼者,历来备受尊崇,对于读书人而言,能够与这些被称为文曲星下凡的天之骄子有所交集,无疑是莫大的荣幸。梅州地区虽未出过文状元,但百侯却有一位状元之师,这不仅为“无状元师父,有状元学生”的说法提供了完美的佐证,更为天下师者增添了身价和底气。这位状元之师不是别人,正是百侯人耳熟能详的“一腹三翰林”之一的通议公杨缵绪(号紫川),他曾两度出任广州粤秀书院山长,门下出了状元庄有恭,因此被尊为状元之师。

庄有恭是乾隆四年(1739)己未科状元,也是清代第一位出自广东的状元。《人文百侯》登载有字幅图片,字幅署名庄有恭,图片注明“庄有恭为恩师杨缵绪作字”,这幅字扛过250多年的风雨,依然字迹可辨,神韵犹存,笔墨的耐受力令人肃然起敬。

至今,百侯仍流传着庄有恭欲来白堠(百侯的旧称)谢师恩的传说。其时,杨缵绪考虑到沿途山路崎岖难行,便倡议修整侯南礤下到吊梨凹的古道,这古道是白堠人“上州下府”的主要交通路线。事实上,《百侯杨氏文萃》中确有一篇通议公所写的《题修吊梨凹记》,内容正是募捐修路。虽然庄有恭最终未能亲临白堠,但这段传说为乡人茶余饭后添了不少谈资,也为百侯的历史添了一抹传奇色彩。

状元探花题赠的墨宝

百侯人自古崇尚读书,与状元、榜眼、探花结下了不少情缘,这些情缘不仅流芳在传说中,更通过尚存于世的墨宝得以印证。下面奉上几位状元、探花题赠的墨宝,一馈同好:

乾隆二十六年(1761)辛巳科状元王杰为百侯“昭序堂”题匾。王杰官至内阁学士,与百侯进士杨搢云(号楠圃)为同年友。所谓同年友,是指他们通过同一科考中。王杰还著有《廉吏风范——楠圃先生传》,文中描述了搢云公为官廉洁的事迹,让人感受到他们惺惺相惜的情谊。嘉庆帝对王杰的评价是“直道一身立庙堂,清风两袖返韩城”,可见清官与廉吏总是志趣相投。

乾隆二十六年(1761)辛巳科状元王杰为百侯“昭序堂”题匾。

光绪二十四年(1898)戊戌科状元夏同龢于1906年为百侯“志成堂”题匾。其笔力劲健,至今犹威严地向人们提示着“有志者事竟成”,可谓用心良苦。

光绪二十四年(1898)戊戌科状元夏同龢于1906年为百侯“志成堂”题匾。

康熙六十年(1721)辛丑科探花程元章与通议公杨缵绪亦为同年友,其为百侯题有对联:“快日明窗闲试墨,寒泉古鼎自烹茶”。足见士大夫的儒雅情趣。

嘉庆十年(1805)乙丑科探花何凌汉为百侯题有“棣鄂”二字。棣鄂意为兄弟和睦,以此传承家风。

同治二年(1863)癸亥恩科探花张之洞为百侯题有“五世大夫”。此匾彰显家族荣耀。

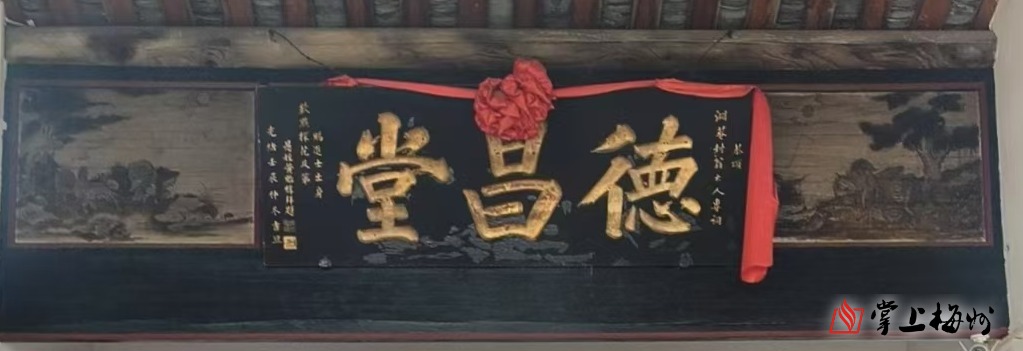

同治十三年(1874)甲戌科探花黄贻楫为百侯题有“德昌堂”匾。这大气而精致的楷书把此屋寓意家族昌盛、告诫后人有德必昌的意境,表现得庄重而不失灵气。

同治十三年(1874)甲戌科探花黄贻楫为百侯题有“德昌堂”匾。

光绪三十年(1904)甲辰科探花商衍鎏为百侯题有“笙曹筱筑”大门额和“西岩拥翠”横屋门额。文人雅士的气度和风范可见一斑。

光绪三十年(1904)甲辰科探花商衍鎏为百侯题有“笙曹筱筑”大门额

状元榜眼探花题赠的贺联

除了上述墨宝,百侯还保存着树仁堂十七世恕斋公九十大寿时,状元、榜眼、探花及其他进士举人题赠的二十五副贺联。这些贺联不仅见证了恕斋公的寿辰盛况,更体现了当时文人墨客的风采。以下谨取其中四副以示:

1.陆润庠(同治十三年状元):

宝婺曜南天彩鸾度曲

恩纶承北阙丹凤传书

2.谭宗浚(同治十三年榜眼):

鹤算添筹吉祥草茂

鲤庭擢秀科第华开

3.林彭年(咸丰十年榜眼):

南极星辉西池日永

壬林挺秀子舍腾欢

4.李文田(咸丰九年探花):

南极星辉北堂萱茂

螽斯绕膝鸿桉齐眉

从这些贺联中,能读出状元、榜眼、探花对恕斋公的敬重与祝福。恕斋公九十大寿,这家族盛事,更像是一场文人墨客的盛会,不可多得地成为百侯历史上的一段佳话。

文化遗产是“天选”之物

世事几经沧桑。有缘一睹状元、榜眼、探花的墨宝和文采,可谓幸运之至。这些文物经历特殊岁月还能保全,实属奇迹,如果按今人的流行语来说,则属“天选”之物。而以我有限的认知来看,状元、榜眼、探花赠给百侯人的墨宝又岂止这些,那些没与我结缘的又还有多少呢?

心痛的是,近年来,百侯的古屋堂匾一而再遭盗窃,令人震惊与无奈。要知道,这些文物不仅是百侯历史的见证,更是整个家族的荣耀。为保护这些珍贵的文物,我呼吁政府有关部门加大力度保护古屋文物,严惩文物盗卖行为。同时,也希望古屋财产所有人能够同心协力,共同保护来之不易的文物,让它们继续发挥凝聚家族、激励后人的力量。

百侯人与状元、榜眼、探花的情缘,已深深融入了百侯乡的历史与文化,这些情缘不仅是百侯的骄傲,更是整个中华文化的瑰宝。希望通过这篇文章,能够唤起更多人对百侯历史与文物的关注与保护,让这些珍贵的文化遗产得以传承与发扬。

(刊于梅州日报2025年3月13日客家版)

编辑:廖智

审核:陈嘉良

请输入验证码